Clichy-sous-Bois, 27 octobre 2005. Zyed (17 ans) et Bouna (15 ans) fuient la BAC (Brigade anticriminalité), après un banal contrôle raciste, un soir de Ramadan. Ils cherchent refuge dans un poste EDF ; ils y meurent. Muhittin, leur ami, survit, grièvement brûlé. Cette nuit-là, les quartiers populaires se soulèvent : Clichy d’abord, puis la France entière. La jeunesse des banlieues, racisée, précaire, humiliée, dit enfin « stop ».

L’État répond par l’état d’urgence, pour la première fois depuis la guerre d’Algérie. Sarkozy, ministre de l’Intérieur, parle de « racaille » et promet de « nettoyer la banlieue au Kärcher ». Le pouvoir politique se serre les coudes : la République bourgeoise se montre sous son vrai visage, celui d’un État colonial à l’intérieur même de ses frontières.

Des révoltes qui disent non à l’ordre social

Vingt ans plus tard, les mêmes causes produisent les mêmes révoltes. En 2023, la mort de Nahel à Nanterre, tué d’une balle dans la tête par un policier, a embrasé le pays. Comme en 2005, la jeunesse des quartiers s’est levée seule, sans parti, sans syndicat, avec une lucidité implacable : la police tue, et l’État protège les tueurs.

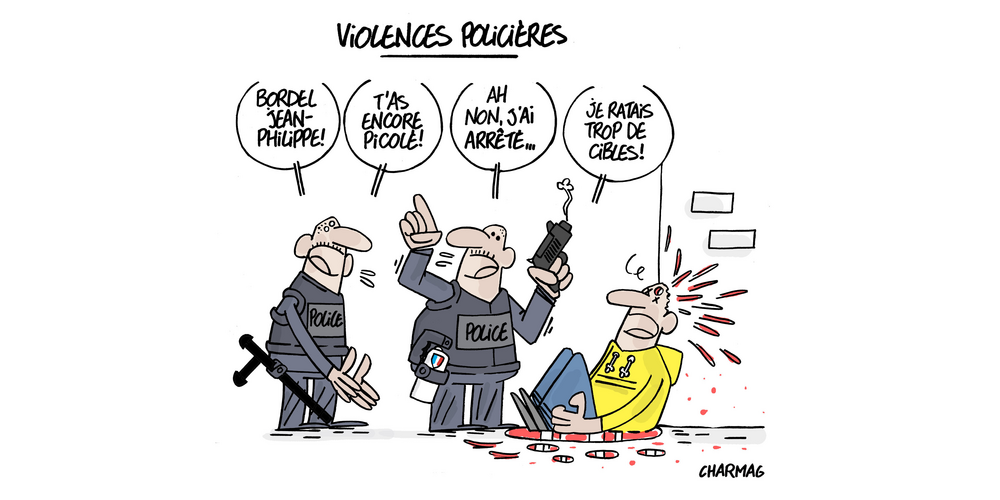

Les violences policières ne sont pas des « bavures », mais une politique. Depuis 2005, les lois sécuritaires se sont multipliées, légitimant le tir sur simple « refus d’obtempérer », militarisant le maintien de l’ordre, étendant les pouvoirs des BAC et des BRAV-M. Derrière les discours d’ordre républicain, c’est la guerre sociale et raciale qui se poursuit.

Les révoltes urbaines sont la réponse collective à cette domination. Elles ne sont pas des « explosions de colère », mais des actes politiques, des refus conscients de l’humiliation. En affrontant la police, la jeunesse des quartiers populaires remet en cause l’ordre social lui-même : celui d’un capitalisme qui abandonne les services publics, précarise les vies et n’assure sa survie qu’en renforçant son bras armé.

Impunité d’État et conscience de classe

De Malik Oussekine à Zyed et Bouna, d’Adama à Nahel, de Rémi Fraisse à Zineb Redouane, c’est toujours la même impunité. Les policiers responsables sont relaxés, leurs syndicats d’extrême droite dictent la loi, leurs cagnottes en ligne font d’eux des héros. Pendant ce temps, les familles des victimes doivent mendier la vérité et la justice, au prix d’années de procédures.

Le capitalisme a besoin de la police, comme il a besoin de frontières, de prisons et de guerres. La police n’est pas réformable : elle est l’instrument central de la domination. Elle ne protège pas : elle contrôle, elle humilie, elle tue.

Vingt ans après Zyed et Bouna, nous n’avons rien oublié, rien pardonné. Leur mort reste le symbole d’une société qui considère une partie de sa jeunesse comme un ennemi intérieur. Mais elle est aussi le point de départ d’une lutte continue, d’une conscience qui s’affirme : celle d’une génération qui refuse la peur, qui refuse la soumission et qui veut détruire l’ordre policier, raciste et capitaliste.