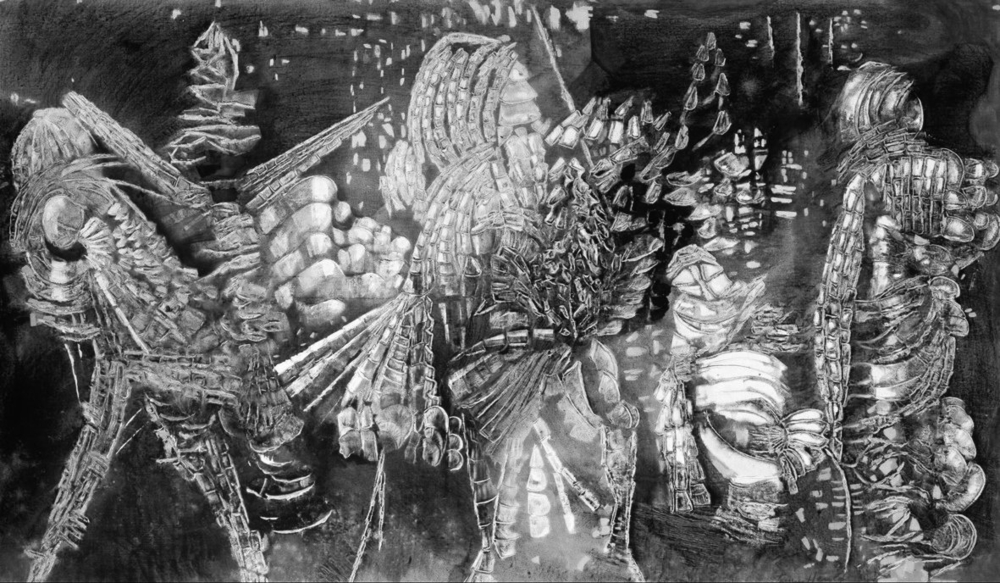

Avec l’exposition Jacques Hérold et le surréalisme (jusqu’au 11 janvier 2011), le musée Cantini célèbre à la fois le centenaire d’un grand artiste encore insuffisamment reconnu et le soixante-dixième anniversaire d’une page mémorable de l’histoire de Marseille. L‘intérêt que porte régulièrement le musée Cantini au surréalisme (avant cette exposition, il y eut une belle rétrospective Óscar Domínguez en 2005 mais aussi La Planète affolée dès 1986) tient largement au fait que Marseille fut entre l’automne 1940 et l’été 1941 le refuge des surréalistes français et européens fuyant les nazis et la police de Vichy. Le « comité américain de secours aux intellectuels » créé par Varian Fry les aida certes à se loger et, pour quelques-uns, à gagner les États-Unis mais pour la plupart ce furent des mois de semi-clandestinité et de misère, à peine atténuée par la vente de sucreries qu’ils fabriquaient dans leur coopérative du Fruit Mordoré, et les jeux collectifs qu’ils inventèrent ensemble, bien représentés et décrits dans cette exposition et son catalogue. Parmi ces réfugiés, comme artiste surréaliste déjà en vue et comme juif de Roumanie venu se fixer à Paris à l’âge de vingt ans, Jacques Hérold (1910-1987) eut à prendre des précautions particulières et ne s’en tira que grâce aux cachettes qu’offraient alors les dédales du vieux Marseille. S’étant vu refuser comme bien d’autres non moins menacés (tel son ami Brauner, lui aussi juif de Roumanie) le visa pour les États-Unis, il rejoignit Paris toujours davantage sous la botte nazie, soutint le groupe de La Main à plume dans ses tentatives d’éditer des publications surréalistes, et résista en fabriquant des faux- papiers, ce qu’on ne lui avait pas enseigné à l’école des Beaux-Arts de Bucarest. Ces détails biographiques résument assez le tempérament impavide d’Hérold. Mais c’est dans ce que cette exposition montre de son œuvre peinte, dessinée et gravée qu’éclate réellement son génie audacieux, à la fois subtil et totalement libéré du souci de plaire « universellement et sans concept », selon les termes de Kant. Hérold l’a raconté dans son Maltraité de peinture (premiers extraits publiés sous l’Occupation, plusieurs éditions ensuite, celle de 1976 reste soldée), hanté par des accidents aperçus durant son enfance, il en vint à peindre non seulement des corps écorchés, mais la structure invisible et mouvante des êtres et des choses, « jusqu’à arracher la peau du ciel ». C’était sa façon personnelle d’en finir avec la « peinture rétinienne », comme disait Duchamp. Du monde à vif de ses « cristallisations » d’avant-guerre aux « germinations » minérales et végétales de sa dernière manière, peut-être plus mystérieuses, la rupture n’est qu’apparente. Ses dessins, ses affiches-poèmes et ses remarquables illustrations de livres (Sade, Gracq, Butor, Ghérasim Luca, Bataille notamment) le montrent, la recherche d’Hérold ne connut ni arrêt ni discontinuité. C’est en s’approfondissant qu’elle se diversifia, pour explorer non plus seulement l’arrière des apparences mais les secrets du mouvement, où il tira de sa plume et de ses pinceaux des résultats extraordinaires, là encore en prolongement de Duchamp. « Sur la Terre tout pousse et éclate à une vitesse considérable », observait-il, ce « qui fait naître un grand tourment chez le peintre… car celui-là même qui le subit est en mouvement ». Il en concluait : « il faut peindre le vent », et c’est ce vent plein de vie qui traverse l’exposition Hérold du musée Cantini. Gilles Bounoure