Il y a maintenant 170 ans, l’esclavage était officiellement aboli en France, après deux siècles d’exploitation d’une main-d’œuvre servile en provenance d’Afrique. Une première abolition avait bien eu lieu en 1794 après la Révolution française, mais l’esclavage avait été rétabli par Napoléon Bonaparte dès 1802, sous la pression des planteurs propriétaires d’esclaves. La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue (Haïti), l’île de la Réunion furent ainsi peuplées d’esclaves amenés par les Français principalement pour cultiver la canne à sucre.

Dans ce dossier, nous parlerons de la mythologie républicaine (avec l’universitaire et auteur Olivier Le Cour Grandmaison), à propos de la 2e République qui a mis fin à l’esclavage mais d’une façon qui ne nuise pas aux intérêts des propriétaires d’esclaves qu’elle représentait.

L’esclavage n’a pas été inventé par les Européens, ni la traite négrière par les Occidentaux. Cette forme d’exploitation de l’homme par l’homme est apparue depuis fort longtemps dans les sociétés humaines. Le cas de l’Antiquité est traité ici par Laurent Ripart.

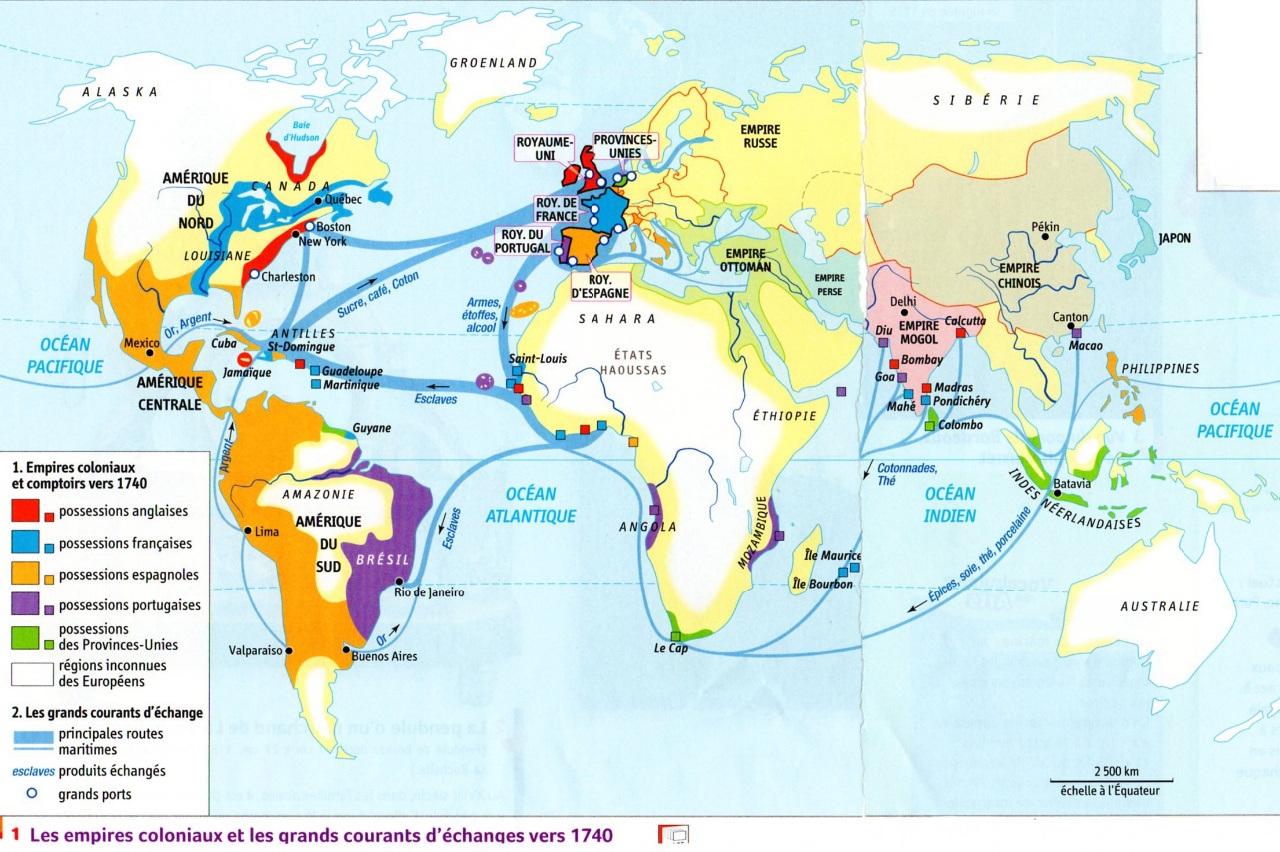

Les esclaves ont été déportés massivement de l’Afrique vers les Caraïbes et l’Amérique du Nord par de nombreux pays, en particulier le Portugal, les Pays-Bas, la France et l’Angleterre/Royaume-Uni. Ils l’ont été dans des conditions connues de tous, horriblement inhumaines. Les révoltes des esclaves ont jalonné l’histoire de l’esclavage. On n’en parle pas souvent, car l’histoire est écrite par les vainqueurs, mais ces révoltes ont été remarquables, au Brésil, au Surinam et surtout en Haïti où la première république noire vit le jour. Ce sont ces révoltes – explorées par Oscar Pozzi – qui ont accéléré la suppression de ce système de surexploitation.

Si l’Angleterre a été une grande nation négrière, la France a joué pleinement son rôle dans ce trafic humain. Patrick Bresson raconte comment la traite négrière s’est développée et souligne l’importance des plantations dans le commerce et le développement du capitalisme industriel en France.

Enfin, l’esclavage a bien entendu façonné notre monde, en engendrant un racisme anti-Noirs qui sévit encore aujourd’hui. Comme il fallait bien justifier idéologiquement le fait de réduire en esclavage des populations entières, on a alors prétendu qu’elles représentaient un peuple inférieur. Les Etats-Unis restent profondément marqués par l’esclavage. On ne peut comprendre la situation actuelle des Africains-Américains sans passer par la case esclavage. Les camarades étatsuniens de socialistworker.org sont bien placés pour avoir étudié le lien direct entre esclavage et racisme. Nous publions des extraits de textes qu’ils ont publiés à ce sujet.

L’esclavage au fil des siècles : traites orientale et occidentale

L’esclavage a existé dans de nombreuses sociétés pendant des siècles, en représentant la première forme d’exploitation de l’homme par l’homme. Cette exploitation a surgi lorsque l’évolution des techniques de production a rendu rentable le fait de faire travailler un autre homme à son service – quand il est devenu capable de produire davantage que pour sa propre subsistance. Un auteur comme Olivier Pétré-Grenouillleau1 a eu le mérite de tenter un essai global sur l’esclavage, en s’appuyant sur les données chiffrées les plus actuelles. Il a ainsi établi que des millions d’hommes avaient été arrachés des terres africaines pour aller travailler dans le monde arabe dans un premier temps, pendant des siècles, avant d’être victimes de la traite occidentale sur une durée bien plus courte.

Certains y ont vu une façon d’amoindrir, de relativiser cette dernière. Il est vrai que sur un strict plan comptable les pays arabes ont « l’avantage », mais la traite orientale a duré des siècles, près de mille ans, alors que la traite occidentale s’est concentrée sur une période nettement moins longue, quatre siècles environ, de 1440 à 1870 si l’on tient compte de la traite illégale. Et l’arrivée des marchands européens a porté l’esclavagisme à un niveau bien plus large puisqu’il s’agissait de vendre sur le marché mondial, dans le cadre d’un système capitaliste embryonnaire puis en développement rapide.

Ces Européens, avec leurs assortiments de marchandises, de tissus, de multiples objets manufacturés et aussi d’armes à feu fort appréciées, ont trouvé parmi les chefs et les élites africaines des intermédiaires disposés à leur procurer des hommes en échange de ces biens, en utilisant à leur profit les réseaux marchands existants.

La traite arabe a commencé dès le 7e siècle. 9,4 millions d’Africains seront ainsi déportés vers le monde musulman, Afrique du nord et empire ottoman, auxquels s’ajoutent près de cinq millions d’autres embarqués vers la péninsule arabique, le golfe arabo-persique et l’Asie, d’après Bouda Etemad.2 Du 7e au 15e siècle, les traites musulmanes ont prélevé près de sept millions d’esclaves. De 1450 à la fin du 19e siècle, durant la période où traite arabe et traite européenne se disputent le réservoir humain africain, la première déporte un peu plus de sept millions d’individus et la seconde de 11 à 12 millions. La traite atlantique a drainé près des deux tiers des esclaves prélevés dans la période où se sont mis en place les domaines coloniaux européens. La ponction négrière, toutes traites et périodes confondues, serait de 25 à 27 millions d’individus.

Mais il n’y a pas que les chiffres, et il n’est pas question d’effectuer une quelconque compétition entre les différentes traites à travers les siècles. Il est cependant important d’insister, comme le fait Bouda Etemad, sur les aspects qualitatifs de la déportation en masse d’Africains. Car on peut lire sous la plume d’Olivier Pétré-Grenouilleau des exemples de taux annuels moyens de perte calculés sur plusieurs siècles, qui laisseraient penser que les effets sur les pays africains ont été quelque peu surévalués. Or, Bouda Etemad insiste sur l’impact de la traite sur la structure par âge et par sexe des populations déportées. La traite emporte en effet les plus jeunes et les plus vigoureux. L’auteur cite les instructions en ce sens des négriers, qui ne veulent point de « vieux à la peau ridée, aux testicules pendantes et ratatinées ».

La traite déséquilibre la répartition par sexe, les hommes représentant en effet 60 % des captifs à destination de l’Amérique et les femmes 65 % des traites musulmanes. La baisse de fécondité sur les pays est un facteur à prendre en compte. Le départ de millions de jeunes adultes affaiblit à l’évidence les capacités productives de l’Afrique, en profitant parallèlement au nouveau monde, dont la réussite économique est redevable aux Noirs qui y ont travaillé et vécu comme esclaves. Cette perte de gain pour l’Afrique, impossible à traduire en chiffres, est cependant indéniable et la contester ou la relativiser ressort uniquement d’une douteuse mauvaise foi.

La traite occidentale : des conséquences énormes

La comparaison entre les différentes formes de traite est un exercice périlleux. Car les différentes traites ne se valent pas, ni quantitativement, ni surtout par les séquelles qu’elles ont laissées dans notre société. La polémique suscitée par la publication du livre d’Olivier Pétré-Grenouilleau est à ce titre éclairante. L’auteur, qui a travaillé à partir des études les plus récentes, aboutit à des conclusions surprenantes. La traite occidentale aurait été d’un apport secondaire au regard des autres traites dites orientales, ne représentant finalement que l’aboutissement d’un système ancien, auquel l’Europe n’aurait apporté aucune originalité.

Il écrit également que l’Europe n’aurait tiré que de modestes bénéfices du trafic négrier, et qu’il serait hasardeux de considérer la traite comme y ayant favorisé le développement industriel au 18e siècle. L’un des arguments exposés dans l’ouvrage précise sa pensée : « mieux nous comprenons les origines du développement économique européen, et plus le rôle du commerce colonial semble devoir être revu à la baisse », la traite figurant comme « une part si infime du commerce atlantique ».

Indépendamment des répercussions que cela a eu sur l’Afrique elle-même, cette traite a eu comme conséquence de former des sociétés entières. « Où les traites orientales ont-elles laissé de telles traces ? », s’interroge Christine Chivallon3, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. « Où sont les équivalents d’Haïti, de la Jamaïque et de tant d’autres lieux, historiquement formés à des fins exclusivement économiques ? » En effet, des îles comme la Martinique et la Guadeloupe pour la France, d’autres îles des Caraïbes pour l’Angleterre, sont des ensembles sociaux constitués de plus de 90 % de descendants d’esclaves. La deuxième conséquence que souligne Christine Chivallon est « la formation d’un monde définitivement racialisé ».

Le racisme anti-Noir est essentiellement issu de ce commerce humain. Au cœur des plantations, la minorité blanche doit garantir ses privilèges face à une masse noire capable de la renverser à tout moment, et c’est là, poursuit l’anthropologue, que « la nécessité de dire et légitimer la séparation des races se fait la plus urgente ».

Une autre conséquence bien visible encore aujourd’hui est le fait qu’on a inculqué aux populations la notion de nuances de couleur. Dans les sociétés antillaises ou africaines, le sentiment que plus on est clair de peau, plus on a de chances de gravir les échelons sociaux, est persistant. A la naissance d’un enfant, le fait de dire qu’il est clair est synonyme de beau. On ne compte plus les traitements cosmétiques pour éclaircir la peau noire. Le racisme anti-Noir s’édifie avec une telle efficacité qu’il parvient à propager durablement la vision d’un monde social définitivement dépendant de l’appartenance à une « race ».

Le racisme anti-Noir, dans sa version moderne, est inédit car il attribue définitivement, via le recours aux théories biologiques, l’appartenance à des mondes sociaux séparés et hiérarchisés. Ce n’est pas par hasard si les premières occurrences du mot « race » apparaissent dans les dictionnaires français à partir du 15e siècle et que « l’acception moderne (et raciste) du terme " race " – avec l’ensemble de ses implications péjoratives pour les ’’races inférieures’’, se fixe dans la langue française durant les dernières années du 18e siècle ».

Aimé Césaire, au cours d’une interview, résume bien le sujet : « quand j’ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers, il paraît qu’il y a des Martiniquais, très assimilés, qui ont été tout à fait vexés, tout à fait offusqués, mais c’est ça le fait premier. Il ne faut pas en avoir honte. C’est ça la vérité. Si quelqu’un doit avoir honte, ce sont ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon ! Comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte que c’est une société coloniale et raciste ? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c’est une langue qui a été formée avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui ont été restitués par des gosiers, selon les règles implacables de la phonétique africaine, et agglutinés entre eux, selon les règles entre la syntaxe africaine, ça me parait évident. Autrement dit, si on ne veut pas rester à la surface des choses, eh bien on est obligé d’en revenir à ce fait premier à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains de la diaspora. »

Quelles traites négrières, hors de l’occidentale, ont participé à la sédimentation de tels systèmes de vision et de division du monde basés sur la couleur de peau ? Car si l’Europe n’a pas eu historiquement le monopole du préjugé de couleur, il reste que c’est le vieux continent et ses appendices aux Amériques qui ont inventé le racisme moderne.

L’esclavage de plantation et le passage au capitalisme

L’esclavagisme sur lequel s’est développé le capitalisme occidental est spécifique : les plantations de monocultures destinées uniquement à l’exportation vers leur métropole, et liées à elle pour tout ce qui était produits de consommation, étaient des entreprises capitalistes de l’époque, et le commerce lié au trafic d’esclaves mobilisait une forte part du capital commercial. Les banques qui prêtaient de l’argent aux planteurs en ont été fortement bénéficiaires et sont même, dans certains cas, devenues propriétaires de plantations lorsque leur propriétaire ne pouvait pas rembourser ses dettes. Ce sont des capitaux qui ont servi à alimenter le développement de l’industrie.

Aux Etats-Unis, quelques grandes banques ont fait contrition sur le sujet. En 2005, JP Morgan Chase s’est ainsi excusée au nom de ses entreprises-mères, Citizen Bank et Canal Bank, pour avoir bénéficié de l’esclavage de 1831 à 1865. Pour se faire pardonner, elle a décidé de verser cinq millions de dollars afin de financer des bourses devant payer l’université à des étudiants noirs de Chicago.

En fait, l’Etat de Californie avait voté en 2000 une loi qui obligeait les compagnies à révéler si oui ou non elles avaient un passé esclavagiste. Des lois similaires ont ensuite été adoptées dans d’autres Etats et d’autres villes comme dans l’Iowa ou l’Illinois, à Atlanta, Dallas, New York, Philadelphie ou encore Chicago. C’est de ce fait que JP Morgan avait été contrainte de reconnaitre que son capital de départ provenait de l’esclavage. Un aveu de taille, car quel autre symbole du capitalisme que la banque ? D’autres banques telles que Bank of America, Wachivica Corporation ou Lehman Brothers lui ont emboîté le pas, admettant également leurs liens avec l’esclavage, et ont engagé des processus de réparation. En France, où la culture de la repentance est bannie, on n’observe pour l’instant nulle trace de repentance de la part de nos établissements bancaires.

L’esclavage de plantation s’est développé principalement dans la deuxième moitié du 18e siècle, et les profits liés à l’esclavage ont alors explosé, notamment grâce à Saint Domingue, aujourd’hui Haïti. Au moment de la Révolution française, il y avait sur cette île près de 460 000 esclaves pour environ 30 000 Blancs. Cette île fournissait les trois quarts de la production mondiale de sucre brut. Toutes ces richesses se sont transformées en capitaux à la disposition d’une bourgeoisie à l’affût d’investissements dans d’autres secteurs de l’économie.

Et comme le souligne l’historien étatsunien, Marcus Rediker4, « beaucoup de gens pensent que l’essor du capitalisme est lié presque exclusivement à celui du travail salarié. Mon travail a été de souligner la centralité du commerce servile, de l’esclavage et du travail forcé, dans l’émergence du capitalisme comme système. Le système servile de l’Atlantique, au Brésil, aux Caraïbes, dans le nord de l’Amérique, a été la source d’une énorme masse de capital. Mon point de vue a été, en premier lieu, de briser les cadres nationaux de l’histoire et de montrer qu’il y a des sources transnationales et atlantiques des développements économiques nationaux et, en second lieu, d’insister sur l’importance du travail forcé dans ces développements. »

Les propriétaires indemnisés

Une fois l’esclavage aboli en France, allait-on indemniser les victimes ou leurs descendants ? La première abolition, en 1794, ne prévoyait pas d’indemnité à l’égard des propriétaires d’esclaves car ceux-ci, ayant pris parti pour les royalistes, étaient alors vus comme des traîtres à la patrie. En 1848, les choses ont changé. Dès l’annonce de l’abolition, le lobby des colons va batailler pour obtenir réparation. Il fallait penser à ces pauvres planteurs qui perdaient ainsi une main-d’œuvre gratuite et corvéable à merci.

Les députés de l’époque, attachés au droit de propriété, considéraient à l’instar de Lamartine que la propriété d’esclaves, si abjecte qu’elle fût, était légale. Victor Schoelcher était du même avis. Il préconise, en même temps, une indemnisation pour les esclaves. Cette proposition ne sera pas retenue par le gouvernement provisoire. Le décret d’abolition de 1848 prévoit dans son article 5 que l’Assemblée nationale règlera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.

La commission d’indemnité, indique dans un rapport : « ne pas aller au secours des colons, dans la position mineure que leur fait l’acte d’émancipation, ce serait perdre nos derniers établissements d’outre-mer, au grand dommage de la richesse publique, de notre puissance maritime et de l’influence française dans le monde ». Pas un sou ne sera débloqué pour les victimes de l’esclavage. Notons qu’en Grande Bretagne, la compensation aux propriétaires esclavagistes représentera environ 5 % du PIB britannique de l’époque, de l’ordre de 100 milliards d’euros d’aujourd’hui.

Pour conclure, laissons la parole à Bouda Etemad : « La traite a démuni l’Afrique de ses forces vives, modifié la structure des populations, perturbé leur capacité de reproduction. Avec elle s’est forgée une hiérarchie raciale assimilant les Noirs à des êtres inférieurs. Le Nouveau Monde, dans sa demande insatiable d’esclaves, a sa part dans le dégât subi. L’Afrique a la sienne pour s’être infligée à elle-même le mal. La ponction négrière a accentué les freins internes au développement économique du continent noir. Patrick Chamoiseau parle de " crime fondateur " à l’origine de nouvelles sociétés, de nouvelles cultures, de nouvelles identités. »

Régine Vinon

- 1. Olivier Pétré-Grenouilleau, « Les Traites négrières. Essai d’histoire globale », Gallimard, collection Bibliothèque des Histoires, 2004.

- 2. Bouda Etemad, « De l’utilité des empires, colonisation et prospérité de l’Europe », Armand Colin, 2005.

- 3. Christine Chivallon, géographe et anthropologue, directrice de recherche au CNRS, enseignante, spécialiste des Caraïbes, auteure notamment de «L’esclavage, du souvenir à la mémoire », Editions Karthala, 2012

- 4. Extrait d’un entretien avec Marcus Rediker paru dans La Vie des Idées le 13 décembre 2013 (http://www.laviedesidees…). Historien, écrivain et militant des droits de l’homme, Marcus Rediker est professeur à l’université de Pittsburgh. Auteur notamment de « A bord du négrier », Editions du Seuil, 2013 et « Les révoltés de l’Amistad. Une odyssée atlantique (1839-1842) », Editions du Seuil, 2015.