A Rouen, comme dans la plupart des villes de province, la révolte étudiante, puis la grève générale de mai-juin 1968 ont été rythmées par les événements parisiens. Le fait local majeur fut le déclenchement le 15 mai, sous l’impulsion de jeunes travailleurs combatifs, de la grève à l’usine Renault de Cléon, seconde entreprise à entrer en grève avec occupation. Le Mai rouennais apporte une bonne illustration des forces et des limites de ce mouvement exceptionnel.

Pour éclairer le déroulement des événements, deux éléments doivent être soulignés : d’une part la puissance du mouvement ouvrier local, contrôlé étroitement par le parti communiste ; de l’autre, la politisation et radicalisation de la jeunesse étudiante et lycéenne, avec le rôle joué par les organisations révolutionnaires, principalement la JCR.

L’hégémonie du PCF

Après les destructions massives opérées par la Deuxième Guerre mondiale à Rouen et au Havre, la Seine-Maritime connaît dans l’après-guerre une forte expansion économique. Alors que l’industrie textile traditionnelle achève son déclin, se développe un tissu de moyennes et grandes entreprises, en particulier dans la métallurgie et la chimie (raffineries, engrais...).

L’exemple de Renault est emblématique. Le site de Cléon est ouvert en 1958, dans l’agglomération Rouen/Elbeuf. Il emploie plus de 5000 ouvriers en 1968. Celui de Sandouville, près du Havre, démarre en 1964. L’objectif de la direction est de recruter une main-d’œuvre issue de la campagne, plus docile et facile à exploiter.

La CGT, extrêmement puissante dans des secteurs comme les ports et docks, ou encore la SNCF (Sotteville-lès-Rouen), s’implante dans ces nouvelles industries . L’Union départementale CGT est l’une des plus puissantes de France.

Dans de nombreuses entreprises, le parti communiste est présent de manière militante, par le biais d’une ou plusieurs cellules qui contrôlent étroitement la CGT. Sa fédération de Seine-Maritime est connue comme l’une des plus puissantes mais aussi l’une des plus staliniennes d’un parti qui reste un soutien inconditionnel de l’Union soviétique. Le PCF dirige la plupart des municipalités ouvrières de l’agglomération de Rouen ainsi que les deuxième et troisième villes du département, Le Havre et Dieppe. Il est aussi très présent dans les milieux universitaires et dans la vie culturelle. Cette hégémonie ne laisse guère de place aux autres courants du mouvement ouvrier.

Au plan politique, la social-démocratie a une implantation très faible. Le PSU a connu un certain développement dans la lutte contre la guerre d’Algérie, notamment à l’initiative des militants du PCI (4e Internationale) qui ont été très engagés dans le soutien matériel au FLN algérien, et contre l’extrême droite.

Au plan syndical, la CFDT reste marginale, une partie des militants ouvriers chrétiens se trouvant à la CGT. FO est quasi inexistante.

Révolte de la jeunesse et émergence de la JCR

De création récente, l’université de Rouen ne regroupe en 1968 que 8000 étudiant-e-s. De 1966 à 1968, elle est traversée par le vent de contestation qui souffle en France et dans le monde sur la jeunesse universitaire : opposition à l’intervention américaine au Vietnam, aux réformes bourgeoises de l’université, au carcan moral qui pèse sur la jeunesse. Il en va de même dans les lycées, soumis à une atmosphère de caserne.

La jeunesse étudiante et lycéenne remet aussi en cause l’ordre moral qui pèse lourdement dans cette ville de province dirigée par la démocratie-chrétienne, sans y être contesté par le mouvement ouvrier : le PCF est alors un fervent défenseur du mariage et de la famille, farouchement hostile à la contraception et au droit à l’avortement.

La compréhension de la situation nouvelle dans la jeunesse avait amené le PCI à impulser la création de la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire), une organisation de jeunesse qui se référait à la fois au trotskysme et à la révolution cubaine (Che Guevara). Rouen constitue, avec Toulouse et Caen, une des principales sections de la nouvelle organisation. La JCR rouennaise, qui compte une trentaine de militant-e-s , engage toutes ses forces dans la construction d’un mouvement de masse de solidarité avec la lutte du peuple vietnamien.

Le Comité Vietnam de Rouen organise régulièrement des actions spectaculaires et des manifestations de rue. Fort de 600 adhérents, il est capable de réaliser, en 1967 et en 1968, deux grands meetings « 6 heures pour le Vietnam », regroupant a chaque fois plus de 1000 participants qui ont un grand retentissement sur la ville.

Ces mobilisations se heurtent à l’extrême droite. Le 12 janvier 1967, un commando venu de Paris du groupe Occident, dont font partie trois futurs ministres (Madelin, Longuet et Devedjian), attaque à la barre de fer et dévaste le restaurant universitaire où le Comité Vietnam distribue des tracts, faisant un blessé grave.

Dans le mouvement ouvrier, les mobilisations de la jeunesse et l’action des courants révolutionnaires ne passent pas inaperçues. Le PCF assiste impuissant et exaspéré à la montée en puissance de la JCR dans la jeunesse étudiante et lycéenne. Il réagit avec ses vieilles méthodes staliniennes, dénonçant les groupes « gauchistes provocateurs » et leurs liens avec... la police et la préfecture, ou leur financement par les « caisses noires » du parti gaulliste. Il ne recule pas non plus devant la violence physique. Mais toutes ces tentatives d’en finir avec l’influence « gauchiste » se retournent contre l’appareil stalinien.

Ainsi, lorsque la JCR décide d’organiser, au lendemain de l’assassinat de Che Guevara, un meeting en sa mémoire, les militants du PCF bloquent l’entrée de la petite salle en empêchant physiquement la réunion de se tenir. Quinze jours plus tard, le meeting se tient dans l’une des plus grandes salles de la ville, bien remplie, avec le soutien d’associations et organisations de gauche ainsi que d’universitaires.

La JCR développe son influence dans les lycées « classiques » comme « techniques » – elle diffuse dans ces derniers la feuille l’Étincelle dans le but de gagner de futurs jeunes travailleurs. Elle a quelques militant-e-s d’entreprise dans la chimie, à la SNCF, chez Renault, ainsi qu’à l’hôpital psychiatrique.

Au cours de ces deux années se forge l’équipe militante qui devient en mai 1968 la cheville ouvrière du comité de grève des étudiants de Rouen.

6 mai / 15 mai : de l’université aux usines

Le 3 mai, la Sorbonne est occupée par la police, des étudiants résistent par centaines au Quartier latin, des arrestations ont lieu. L’UNEF de Rouen, dirigée par l’Union des étudiants communistes (UEC), refuse de relayer l’appel national à la grève lancé par les syndicats étudiants et enseignants. Son bureau renvoie dos à dos, dans un communiqué, les violences policières et les agissements des « groupes irresponsables ».

Le 6 mai, le mouvement s’engage donc sans consignes syndicales à l’initiative d’étudiants (membres de la JCR, du PSU, inorganisés) qui forment un piquet devant la faculté de lettres et font le tour des amphis. Une AG massive décide la grève immédiate. Une manifestation de solidarité avec Paris est organisée le soir même. L’UNEF, discréditée, ne joue pratiquement plus aucun rôle parmi les étudiants pendant toute la durée de la grève. Les tentatives ultérieures des militants de l’UEC de reprendre le train en marche ne font que les marginaliser davantage.

La grève étudiante s’organise démocratiquement, s’appuyant sur des assemblées générales quotidiennes. Les décisions y sont prises après débat contradictoire. A chaque AG, les membres du comité de grève sont nominalement élus ou réélus. Ce fonctionnement démocratique donne une légitimité incontestable au comité de grève étudiant jusqu’à la fin du mouvement. Des commissions sont mises en place, auxquelles tous les grévistes sont appelés à participer (sur les questions universitaires, les luttes étudiantes et ouvrières). Un journal, « L’Enragé »1 est publié.

Partie de la faculté des lettres, la grève s’étend très vite à l’ensemble de l’université : sciences, droit, sciences économiques, école d’ingénieurs, IUT… Même des étudiants de l’Ecole supérieure de commerce la rejoignent.

Des étudiants se rendent à la porte des lycées pour les faire entrer dans la lutte. Il suffit en général d’une prise de parole appelant à la solidarité et à rejoindre le combat commun pour que l’établissement se vide. Les lycéens, en longs cortèges, traversent la ville pour rallier l’université qui se trouve à plusieurs kilomètres, sur les hauteurs.

Le 10 mai, la « nuit des barricades » au Quartier latin, marque un tournant dans la situation. L’indignation est générale face à la brutalité de la répression. Le soutien à la cause des étudiants est unanime. Le gouvernement a beau céder à toutes les exigences des étudiants, les syndicats ouvriers et étudiants appellent à la grève pour le 13 mai. Ce jour-là à Rouen, 30 000 personnes, étudiants sous la bannière du comité de grève et ouvriers sous les banderoles syndicales, participent à la manifestation.

Deux jours plus tard, après Sud Aviation à Nantes, l’usine de Renault Cléon est en grève reconductible et occupée. Sous l’impulsion de jeunes combatifs, des cortèges massifs ont défilé dans l’usine, la direction qui a refusé de recevoir les grévistes a été séquestrée. L’occupation s’organise. Contre l’avis des responsables syndicaux, quelques jeunes travailleurs vont annoncer la nouvelle aux étudiants, dans le combat desquels ils se reconnaissent

L’assemblée générale des étudiants décrète l’université de Rouen « libre et populaire », « ouverte aux travailleurs », et décide d’envoyer une délégation apporter la solidarité des étudiants aux ouvriers grévistes. La « jonction » entre étudiants et travailleurs a bien lieu à Cléon, contrairement à ce qui se passe deux jours plus tard à Renault-Billancourt, où les étudiants font le tour d’une usine aux portes closes.

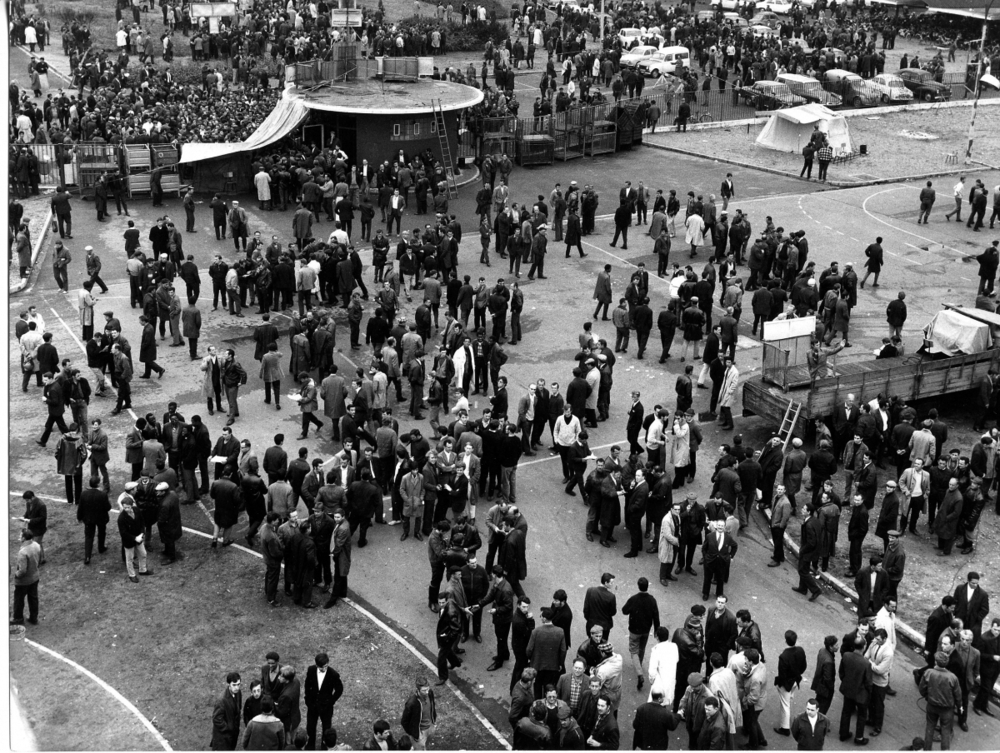

Mais les conditions de cette rencontre en montrent les limites et présagent des difficultés à venir. A Cléon, la délégation étudiante est accueillie avec sympathie devant l’usine par les salariés présents. La rencontre avec les représentants syndicaux, surtout ceux de la CGT, est quant à elle plutôt fraiche. Le souhait de ces derniers est de voir « les camarades étudiants » quitter les lieux au plus vite. Après de brefs remerciements... ils s’éclipsent avec la sono. Celle-ci ne réapparaît que grâce à l’intervention de quelques jeunes salariés, pour permettre au représentant étudiant d’apporter la solidarité des étudiants et lancer un appel à un combat commun étudiants/ouvriers. Les discussions sur le parking se poursuivant trop longtemps au gré des responsables syndicaux, une « tournée générale » est annoncée à l’intérieur de l’usine, là où les étudiants ne sont pas admis en raison des « risques de provocations ».

La grève générale

Dans les jours qui suivent, les entreprises et les services publics de l’agglomération s’arrêtent les uns après les autres. Des drapeaux rouges apparaissent partout sur les murs et aux grilles des usines, devant lesquelles les piquets de grève s’installent. Un barrage de péniches bloque toute circulation sur la Seine, aucun train ne circule. La ville et ses banlieues vivent au rythme de la grève. L’idée que cette grève peut changer la vie de chacun est omniprésente.

Mais l’organisation de la grève et la définition de ses objectifs restent l’affaire des responsables syndicaux. Les « comités de grève » ne sont en général que l’addition des directions syndicales, même si les salariés sont mobilisés pour tenir les piquets, assurer la sécurité des installations et le ravitaillement, tandis que des activités culturelles ou sportives sont organisées. Pour les dirigeants du PCF et de la CGT, la coordination de la grève est leur affaire, les décisions doivent se prendre entre militants « responsables » dans les bureaux syndicaux, les salariés n’étant consultés dans leur entreprise que pour les ratifier.

Pour conserver le contrôle du mouvement, le PCF met en place dans les entreprises un véritable cordon sanitaire. Ses militants ont pour mission d’éviter toute forme de « contagion » du mouvement étudiant, vis-à-vis duquel une pesante ambiance de suspicion est systématiquement organisée. Pourtant, le soir, sur le parking de la faculté des lettres, des travailleurs viennent se joindre aux étudiants et aux lycéens pour des discussions qui durent tard dans la nuit. On y partage l’idée que la grève n’est pas seulement « revendicative », mais qu’il s’agit de remettre en cause les structures d’exploitation et d’oppression de la société.

Le 24 mai, dans le grand amphithéâtre de la faculté des sciences, près d’un millier d’étudiants, de lycéens et de salariés participent à un débat animé par le comité de grève étudiant sur le thème « Pouvoir étudiant, pouvoir ouvrier ».

Le 27 mai, au cours d’une manifestation à l’appel du comité de grève étudiant, le cirque de Rouen est occupé. Situé au cœur de la ville et donc plus accessible que la faculté, c’est alors la plus grande salle de Rouen.

Tandis qu’à Paris le pouvoir vacille et que De Gaulle disparaît, l’occupation du cirque permet de créer pendant quatre jours un lieu où toutes celles et ceux qui sont partie prenante de la grève peuvent se rencontrer, discuter des perspectives, débattre d’une autre société à construire. Le comité de grève étudiant anime chaque soir les débats devant plus d’un millier de participant-e-s Chacun peut s’y exprimer. Un « comité de liaison étudiants-ouvriers » est constitué. Nombreux sont les salarié-e-s qui passent écouter les débats, même s’ils ont parfois le sentiment d’« arriver sur une autre planète » comme le dira l’un d’entre eux.

Limites et reflux

Les limites de ces initiatives ne sont pourtant que trop visibles pour les militants révolutionnaires qui les animent. Elles reflètent celles du mouvement étudiant lui-même, qui a pu jouer un rôle déterminant au début des évènements mais se trouve inévitablement marginalisé une fois que la grève ouvrière devient l’élément central de la situation. Le cirque est un espace de rencontres et de débats, mais pas le lieu où peut se décider et s’organiser une alternative à la stratégie du PCF et de la CGT. Les travailleurs présents au cirque et ceux qui participent au « comité de liaison étudiants-ouvriers » ne représentaient qu’une minorité combative. Ils n’ont pas les moyens de peser de manière significative sur le cours des événements.

Celles et ceux qui organisent la grève sur le terrain continuent, parfois avec des doutes et des hésitations, à faire confiance aux instructions de l’Union départementale CGT. A Rouen, pas plus qu’ailleurs, il ne se produit de rupture significative au sein du PCF et de la CGT.

Le 31 mai, après la déclaration de De Gaulle annonçant la tenue d’élections et appelant à « l’action civique », le cirque – vide – est occupé par la manifestation où gaullistes et fascistes se retrouvent unis. Ceux-ci en arrachent les banderoles et les drapeaux rouges. Le 18 juin, la faculté des lettres, qui venait d’être rendue à l’administration, est ravagée par un commando d’extrême droite pendant que la police tient les étudiants à distance.

Renault Cléon est l’une des dernières usines à poursuivre la grève, malgré le manque de perspectives. La reprise est votée le 17 juin par 2500 voix contre 900. Cette forte opposition vient principalement des jeunes travailleurs qui ont été les moteurs de la grève et considèrent que « le compte n’y est pas ».

Mais l’esprit qui a régné pendant la grève continue à souffler dans l’usine. Les salariés qui ont relevé la tête n’acceptent plus les vexations et les humiliations. Les initiatives prises en mai portent leurs fruits : un comité d’action des travailleurs de Renault Cléon se constitue, avec une cinquantaine de participants, pour poursuivre la lutte dans l’esprit de ces semaines exceptionnelles. Le combat continue...

Jean-Claude Laumonier

- 1. Le premier ministre, Pompidou, avait qualifié les étudiants contestataires d’« enragés ».