Laurent Lévy, membre de la rédaction de Contretemps (web), revient dans « Histoire d’un échec » sur « la stratégie “eurocommuniste” du PCF ». S’appuyant sur les archives internes du PCF, il nous livre une étude solide sur un pan d’histoire de la gauche hexagonale. En 1967 le PCF compte 250 000 adhérentEs. Il en a 560 000 en 1978. Quant à la CGT, elle lance alors sa « bataille pour les trois millions de syndiqués ». L’Union de la gauche semble aux portes du pouvoir. C’est tout un monde qui vit pleinement ce moment politique. Replonger dans ces débats stratégiques aujourd’hui, c’est stimuler utilement notre réflexion. Aperçu avec cet entretien accordé par l’auteur à L’Anticapitaliste.

Avec la sortie du film « Berlinguer, la grande ambition », on entend reparler d’eurocommunisme. Peux-tu nous rappeler ce que fut le « moment eurocommuniste » ?

Dans les années 1970, un certain nombre de partis communistes du monde capitaliste se sont mis à évoluer de façon convergente autour de l’idée d’une « voie démocratique » vers un socialisme lui-même démocratique. Il ne s’agissait pas d’un projet concerté mais de réponses voisines à la crise du mouvement communiste international — contribuant à son aggravation. Les plus importants de ces partis étaient ceux d’Italie, de France, d’Espagne et du Japon ainsi que le parti communiste grec « de l’intérieur », mais on peut citer aussi aussi ceux du Mexique, de la République dominicaine et, en Europe, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Suède…

Le mot « eurocommunisme » lui-même est une construction journalistique italienne de 1975, et n’a été adopté que progressivement à partir de 1976-1977, par certains seulement de ces partis. Mais il correspondait à une réalité, dont l’un des aspects était une prise de distance critique par rapport aux réalités des pays de l’Est. Les partis eurocommunistes avaient tous dénoncé l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en août 1968, et prenaient tous la défense des dissidentEs persécutéEs. Ils récusaient en outre l’idée d’une subordination à un « centre » du communisme mondial. De 1974 à 1980, Georges Marchais refusait même de se rendre en Union soviétique.

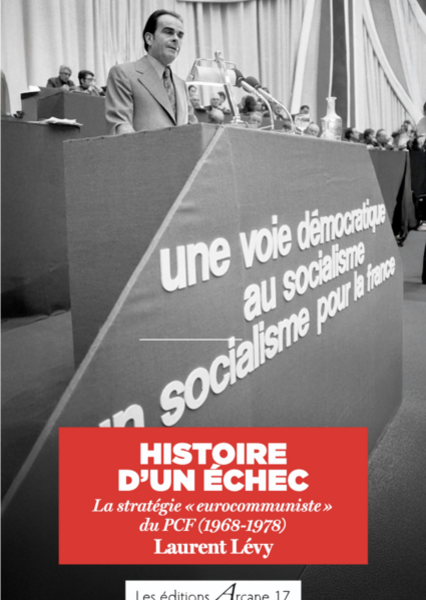

Les partis que l’on peut qualifier ainsi ont multiplié dans cette période les rencontres bilatérales actant leurs convergences et dressant les contours généraux d’une « voie démocratique au socialisme » adaptée aux conditions de chaque pays. Une spectaculaire rencontre trilatérale a même eu lieu début 1977 à Madrid entre Georges Marchais, Enrico Berlinguer et Santiago Carrillo, secrétaires généraux respectifs du PCF, du PCI et du PCE — encore illégal. On a parlé à cette époque d’un « sommet de l’eurocommunisme », vécu par les soviétiques comme un affront.

Cet eurocommunisme faisait beaucoup de sceptiques parmi les adversaires de ces partis. Du côté réactionnaire, on y voyait une simple manœuvre, une manière de poser un vernis démocratique sur une politique fondamentalement soumise aux projets soviétiques. Du côté soviétique, au contraire, on y voyait une forme de révisionnisme réformiste et on le dénonçait comme tel. Bien des critiques d’extrême gauche combinaient ces deux griefs.

Un des moments clés de cette histoire pour le PCF, c’est son 22e congrès de 1976 et l’abandon de la « dictature du prolétariat ». Qu’y a-t-il au-delà de la déchéance de cette formule ?

Le 22e congrès est en effet le point culminant de cette élaboration stratégique. S’il est connu pour le fameux « abandon », non du concept mais de l’emploi de l’expression « dictature du prolétariat », tel n’était pas son objet. Il n’en est pas moins vrai qu’il y avait là un enjeu. Depuis une grosse dizaine d’années, le PCF avait entamé son aggiornamento démocratique, et la simple présence du mot « dictature » dans la définition de ses objectifs statutaires était un handicap pour que cette revendication démocratique soit prise au sérieux. Le boulet soviétique pesait à ses pieds.

En 1973, Georges Marchais avait déjà voulu faire sauter le « butoir » que constituait dans l’opinion publique — et donc dans l’électorat — l’image d’un PCF peu attaché à la démocratie et ayant du socialisme une vision très étatiste, centralisée et autoritaire, en publiant un livre, le Défi démocratique, dans lequel le socialisme était décrit comme « la démocratie poussée jusqu’au bout ». Mais la critique des réalités des « pays socialistes » y minimisait le caractère structurel des atteintes aux libertés publiques. Les véritables critiques étaient implicites, à travers les propositions d’un « socialisme aux couleurs de la France », héritier des traditions démocratiques françaises, qui n’étaient pas celles de la Russie. Deux ans plus tard, le PCF avait adopté une importante « Déclaration des libertés » qu’il proposait d’introduire dans l’ordre constitutionnel, et avait peu après pour la première fois condamné explicitement le stalinisme.

Ce n’est donc pas sans raison que « l’abandon de la dictature du prolétariat » sera parfois considérée comme une manière détournée de s’écarter de la tradition soviétique du communisme : c’est en particulier ainsi que le comprendront les soviétiques eux-mêmes. La scénographie du congrès sera pensée pour que la délégation soviétique ne soit pas particulièrement applaudie, contrairement à la tradition, et des critiques explicites seront faites à la tribune, tant dans le rapport que dans la longue intervention d’un membre du Comité central.

L’affirmation démocratique spectaculaire du 22e congrès aura pour effet de conforter l’idée de la réalité de l’aggiornamento du PCF, et fera de ce congrès un évènement marquant de la vie politique française dans la période.

La décennie dont traite ton livre est celle qui suit Mai 68, où la question de l’autogestion traversait toute la gauche, syndicale comme politique. Est-ce que la « démocratie avancée » promue par le PCF n’est pas une forme de réponse à ça ?

Sans développer dans son ensemble la question des rapports du PCF avec la question de l’autogestion sur cette période, notons qu’il n’est pas anodin que précisément à partir de 1977 — à la suite de la rupture de l’union de la gauche qui va aboutir à l’échec stratégique dont mon livre traite — il introduit l’autogestion dans sa réflexion politique : cela va de pair avec un pas de côté par rapport à certaines dérives électoralistes qui avaient marqué sa politique depuis 1972.

Il y avait toutes sortes de raisons aux réticences du PCF à l’égard de cette notion, notamment le sentiment que, en système capitaliste, l’autogestion confinait à la cogestion, donc à la collaboration de classes, et que, en système socialiste, elle serait un obstacle à l’édification d’une économie planifiée. On peut ajouter que l’autogestion était au cœur de la conception yougoslave du socialisme et que pour des raisons historiques diverses, les relations des communistes français et yougoslaves avaient longtemps été conflictuelles. En outre, il s’agissait d’un mot d’ordre porté par des courants (CFDT, PSU…) qui entendaient contester son hégémonie sur la gauche se réclamant d’une révolution socialiste. Depuis le milieu des années 1960, la lutte contre le « gauchisme » était pour lui centrale, et son interprétation des évènements de mai-juin 1968 le confortait en ce sens. Il ne voulait pas recevoir de « leçons » de sa gauche. Enfin, le PCF était traditionnellement méfiant, voire hostile, aux luttes qu’il n’animait pas lui-même, directement ou indirectement.

Pour autant, il mettait un accent permanent sur le nécessaire développement des luttes sociales — lesquelles augmentent effectivement sur toute la période. Il se définissait lui-même comme « parti de lutte et de gouvernement ». Il militait par ailleurs pour une gestion démocratique des entreprises, et le Programme commun comportait à sa demande d’importantes propositions en ce sens, en particulier dans les entreprises à nationaliser.

Un obstacle à ces réflexions nouvelles sur l’autogestion va tenir pour partie au fonctionnement du PCF marqué par une élaboration « par en haut » de sa propre politique, qu’on peut interpréter comme un manque de confiance de la direction dans la base du parti (et dans les masses elles-mêmes), et par une certaine inertie de son encadrement dans ses réflexes traditionnels : la crainte d’être « débordé » par la base, de perdre le contrôle des luttes.

Le rythme de la vie politique n’a pas pu être suivi par les réflexions alors entreprises : conscient de son « retard » dans la déstalinisation, le PCF n’a pas su le rattraper.

Propos recueillis par Théo Roumier

Rencontres de La Brèche

L’auteur présentera son livre à la librairie La Brèche, 27 rue Taine, Paris 12e, le mercredi 12 novembre à 19 h.