En cette année 2015, la direction confédérale CGT a lancé une grande commémoration du 120e anniversaire de la naissance de la Confédération générale du travail.

En crise depuis la fin des années 1970, le syndicalisme s’interroge, tente de se remettre en question. Les confédérations généreusement qualifiées de réformistes (CFDT, CFE-CGC, CFTC), ont résolu la question en s’alignant de plus en plus ouvertement sur la politique d’un gouvernement lui-même de plus en plus au service du patronat. Force ouvrière reste dans le double langage : radicalité dans le discours, capitulation dans les actes. Du côté de la FSU, avec la résignation, produit des échecs des batailles précédentes, un accord de fond avec le pouvoir sur nombre de questions, et une certaine forme de passivité, cela frôle la complicité... Intégrant en partie cette résignation et empêtré dans les premiers effets et méfaits du conservatisme d’appareil, Solidaires peine de son côté à conserver une orientation combinant radicalité et ouverture au-delà du monde du travail.

Dans la CGT, la crise provoquée par les frasques de son secrétaire général a relancé les débats sur le fonctionnement et l’orientation. Au congrès de la fédération santé qui vient d’avoir lieu, dans le prolongement de ceux des banques et assurances et du commerce l’an passé, les directions sortantes ont été remises en cause. Questions de fonctionnement, de démocratie mais aussi (comme dans le cadre des affaires Lepaon) questions d’orientation. Les difficultés de mobilisation, voire les échecs, interrogent nombre de militantEs sur les politiques fédérales, confédérales, imprégnées de dialogue social.

Le retour aux principes à l’origine de la CGT ne résoudrait pas magiquement les problèmes d’aujourd’hui. Mais l’indépendance par rapport à l’État, au patronat, l’internationalisme, les rapports entre le syndicalisme de « métier » et l’interprofessionnel, les mouvements sociaux hors entreprise pourraient utilement être (ré)interrogés. L’Anticapitaliste commence ici par un retour en arrière, aux origines.

Robert Pelletier

Aux origines du syndicalisme de métier

Au plus loin de l’histoire du travail, celles et ceux exerçant un même métier ont éprouvé le besoin de se regrouper en association...

Les Collèges romains, Confréries du Moyen âge, Corporations de l’Ancien Régime et le Compagnonnage ont été quelques-unes des concrétisations de ce besoin. Les Corporations, florissantes du 15e au 18e siècle, regroupaient les maîtres, les compagnons et les valets. Réglementation rigoureuse, cloisonnement, privilèges constituaient un obstacle à toute évolution économique. Le Compagnonnage qui se développe du 17e au 19e siècle, regroupe exclusivement des salariéEs appartenant pour l’essentiel au même métier ou à des métiers voisins. Il est empreint d’un esprit de solidarité, parfois teinté de religion, qui s’affirme notamment lors du Tour de France au cours duquel le compagnon parfait sa formation, et est assuré d’un accueil et d’une embauche pendant tout son voyage.

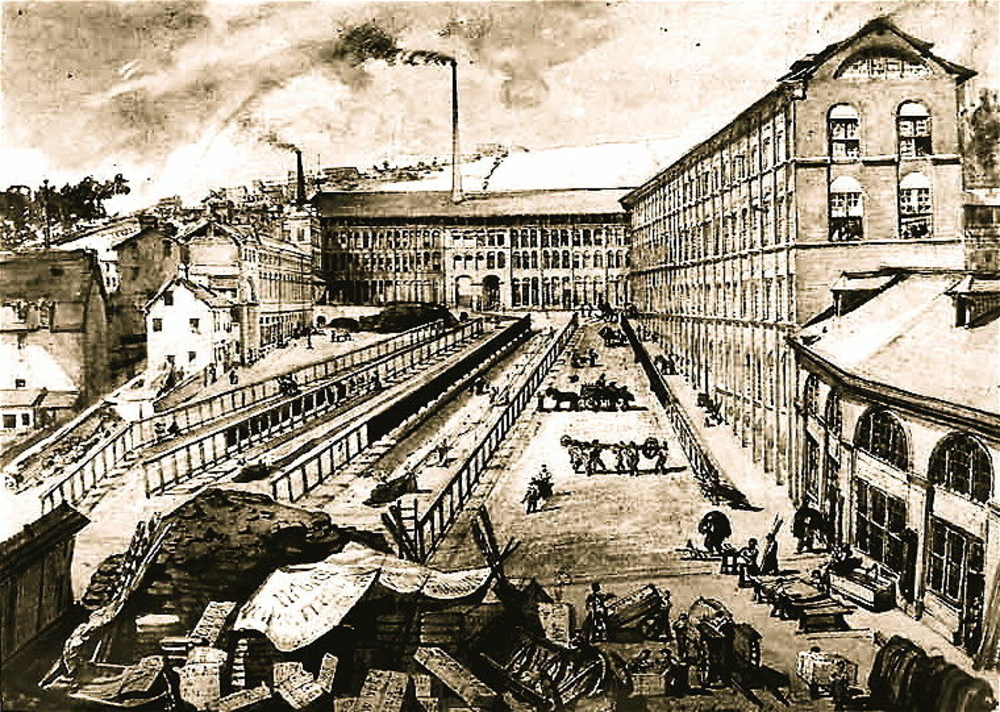

La condition ouvrière révolutionnée

La Révolution française n’a pas seulement renversé un régime politique, elle s’est aussi attaquée aux communautés de métiers, ouvrant la voie à de nouvelles relations sociales inscrites dans un nouvel ordre économique. Les Corporations furent abolies, avec la volonté d’une liberté totale pour assurer les droits égaux de tous les citoyens. Il s’agit de faciliter les évolutions économiques en prenant le parti du libéralisme : « Il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général… C’est aux conventions libres d’individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier » (loi Le Chapelier 1791).

La condition ouvrière connaît une période dramatique avec le développement des manufactures aux conditions de travail dramatiques, pour des salaires de misère. Les révoltes se multiplient, dont celle des Canuts au cri de « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». La répression est sauvage. C’est dans ces années que Flora Tristan s’engage dans un « tour de France » de la souffrance ouvrière dont elle tirera entre autres la leçon que : « L’affranchissement des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. L’homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même ».

Premiers droits à l’organisation

Si les ouvriers participent aux journées de février 1948, ils n’en retirent aucun progrès social. Il faut attendre 1864 pour qu’une loi supprime le délit de coalition. Si le droit d’association reste prohibé, des associations se créent, tolérées par le gouvernement, certaines se fédèrent : cuirs et peaux, typographie, chapellerie… En cette même année, le Manifeste des soixante, tout en s’opposant à l’action gréviste revendique l’expression politique du salariat pour « assurer son émancipation » dans une « société future fondée sur le droit commun ».

En 1864 encore, se crée à Londres le 28 septembre l’Association internationale des travailleurs, héritière du chartisme anglais et issue de l’Adresse des trade-unionistes anglais aux ouvriers français et du Manifeste des soixante. Sa déclaration, rédigée par Karl Marx, se termine par « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » L’AIT regroupe partis, syndicats et coopérative et milite pour « la protection, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière ». Elle soutient des grèves, ce qui lui vaut procès et dissolution en 1868.

Les grèves se multiplient en 1869 et les premiers mois de 1870 voient une activité grandissante de l’Internationale qui revendique 275 000 adhérents et dont les sociétés ouvrières s’implantent partout, dans tous les métiers. La guerre de 70, suivie de l’insurrection communarde et de la sanglante répression versaillaise, interrompt brutalement mais momentanément la marche vers la construction du mouvement syndical.

Vers la CGT

Dès 1875, on comptait 135 chambres syndicales. Si le congrès de Marseille en 1879 marque un tournant vers le collectivisme, les fédérations ouvrières refusent toute inscription du syndicalisme dans la loi, de crainte de la mise en place d’un contrôle policier. En 1881, on compte 138 associations patronales.

Le 21 mars 1884 est promulguée la première loi autorisant les syndicats et leur regroupement en unions. En 1892, à Marseille, est adoptée la nécessité de la grève générale pour assurer l’émancipation des travailleurs ; en 1894, à Nantes, est décidé que le congrès suivant serait organisé par un Comité national composé de trois membres de la Fédération des bourses du travail et de trois membres de la Fédération des syndicats et d’un membre de chaque fédération d’industrie. La Confédération général du travail est sur les rails...

Robert Pelletier

Les bourses du travail, la solidarité agissante

Les premières bourses du travail apparaissent en 1887, et en 25 ans il va s’en créer 1531. Nées du besoin d’unifier les travailleurs et aussi de généraliser le placement gratuit, elles se créent à l’initiative des syndicats qui font pression sur les municipalités pour obtenir locaux et financement.

Le mouvement est soutenu par les candidats républicains, radicaux et socialistes contre la droite : « Les pétitionnaires veulent un palais, à l’écart de l’œil de l’administration et des gendarmes. Bientôt ils demanderont une garde civique ! De telles prétentions sont de nature à troubler la société, car elles constituent des actes révolutionnaires. »2

Pourquoi le placement gratuit ? Le marché du travail est totalement soumis à la loi de l’offre et de la demande, l’embauche se fait directement dans l’entreprise, sur le chantier, ou par l’intermédiaire de bureaux de placement privés payants. Au fil du temps cette fonction va se nationaliser, avec des échanges plus ou moins efficaces des données statistiques sur les emplois vacants entre les bourses. Certaines créent un secours de route pour les syndiqués, le « viaticum ».

Les bourses mettent fin à l’isolement des syndicats, permettant un soutien des ouvriers en lutte, accueillant les comités de grève, les assemblées générales, organisant les « soupes communistes », « l’exode » d’enfants, les fonds de solidarité, et mettant à disposition des grévistes l’expérience de ses militants. Elles organisent la défense juridique devant les prud’hommes, fournissent la documentation juridique et l’assistance d’un avocat-conseil.

Elles sont donc un centre de résistance très important dans le soutien à la combativité ouvrière, qui se conçoit comme une école de formation à la conscience révolutionnaire, qui s’efforce d’apporter des réponses concrètes aux questions, qui développe une activité dans la culture (bibliothèques, conférences) et la formation (syndicale mais aussi professionnelle).

La question de l’unité ouvrière

Dès sa création, la fédération nationale des bourses prend des orientations syndicalistes révolutionnaires largement nourries d’un rejet de la politique, d’opposition à l’ingérence des municipalités et de l’État dans la gestion des bourses. Lors de son deuxième congrès (1893), elle adopte à l’unanimité moins une voix le principe de la grève générale comme moyen d’action révolutionnaire : « quand les mineurs s’arrêteront d’extraire du charbon, quand les cultivateurs, les industriels, les boulangers ne voudront plus produire pour ceux qui les exploitent, ce jour-là, la bourgeoisie sera morte et la révolution commencera. »

C’est en grande partie sur cette question que la Fédération des bourses, animée par des anarchistes et des socialistes de diverses tendances, s’opposera à la Fédération nationale des syndicats animée par les militants guesdistes (socialistes marxistes) du POF opposés à cette orientation, considérant que l’action politique doit primer sur l’action syndicale. La Fédération des bourses du travail dénie à la CGT naissante toute capacité de représentation du prolétariat organisé. Cet affrontement durera jusqu’en 1901.

S’engage alors un débat sur l’unité ouvrière qui conduit le congrès de Montpellier de 1902 à décider que la CGT sera constituée de deux sections, celle des fédérations nationales et celle des bourses du travail. C’est en fait ce congrès qui marque la véritable naissance de la CGT, même si la spécificité des bourses du travail va continuer à exister.

Patrick Le Moal

Manifeste adopté par le premier congrès des bourses du travail (1892)

« Citoyens,

Le congrès des bourses du travail vient de terminer ses travaux. Les délégués représentant plus de 500 syndicats ouvriers ont la profonde satisfaction de vous dire : désormais le prolétariat conscient, oubliant les néfastes divisions qui avaient jusqu’à présent paralysé ses espérances, est uni, ne forme qu’un faisceau décidé à travailler plus que jamais à l’émancipation intégrale de l’humanité !

La fédération des bourses est un fait accompli ; autour d’elle, le prolétariat va pouvoir, ayant une force propre et indépendante, occuper la première place intellectuelle dans la lutte pour la conquête de l’avenir. Bientôt, tous les centres industriels auront leur bourse de travail dont le premier devoir sera de se joindre à la fédération naissante. De sorte que, dans un avenir rapproché, toutes les forces ouvrières ne formeront qu’un seul bloc, unis par les intérêts communs, cimenté par la solidarité. Et la bourgeoisie qui, après s’être fait des gorges chaudes de nos divisions passées, escomptait déjà nos divisions à venir, n’aura plus qu’à prendre son parti de la liquidation sociale prochainement inévitable.

Vive l’émancipation des travailleurs ! Vive l’humanité ! Vive la Révolution sociale ! »

L’influence du courant anarchiste dans la constitution de la CGT

Profondément marqué par un siècle de répression et trois défaites majeures – défaite de la révolte des canuts en 1833, écrasement de la révolution de 1848 et de la Commune de Paris en 1871 –, en cette fin de 19e siècle, le mouvement ouvrier en pleine recomposition se forge majoritairement l’idée qu’aucune réforme n’est possible, et que seule la révolution sociale, la réappropriation des moyens de production et la destruction de l’État bourgeois, constitue la voie de l’émancipation des travailleurs.

L’Association internationale des travailleurs (AIT) regroupe en son sein les militants des différents courants politiques, dont les plus importants sont les marxistes et les bakouninistes. Au congrès de Bâle en 1869, les partisans de Bakounine réuniront les deux tiers des voix, contre un tiers pour les marxistes, ce qui donne une indication de l’influence dont bénéficie alors le courant anarchiste dans le mouvement ouvrier, et dans le processus de construction du mouvement syndical. De nombreux communards, de retour d’exil et de déportation, viendront rejoindre le mouvement syndical en construction, y apportant leur expérience et leur salutaire défiance envers les illusions réformistes.

Actifs dans la construction des bourses du travail

Dans les années 1892-1894, le mouvement libertaire se voit confronté à une dérive « terroriste » de courte durée. Le massacre du 1er mai 1891 à Fourmies et les affrontements entre anarchistes et forces de l’ordre le même jour à Clichy, suivis de fortes condamnations, entraînent une partie du mouvement à recourir à des actions individuelles à portée symboliques. Parmi elles, citons Auguste Vaillant faisant exploser une bombe à la chambre des députés ou Santo Caserio, anarchiste italien, poignardant le président Sadi Carnot.

Cette ligne aventuriste et minoritaire est désapprouvée par la majorité des libertaires, dont Kropotkine : « Un édifice basé sur des siècles d’histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d’explosif ». Cela amènera le mouvement anarchiste à concentrer son militantisme à l’action syndicale, et notamment à la construction de la Fédération nationale des bourses du travail qui se multiplient. Fernand Pelloutier, d’abord guesdiste (marxiste) puis convaincu par les idées anarchistes, devient secrétaire général de la Fédération nationale des bourses du travail, et jouera un rôle majeur dans la fondation de la CGT. Émile Pouget, rédacteur du journal pamphlétaire anarchiste le Père peinard, sera élu secrétaire adjoint de la CGT en 1901. Il contribuera à développer au sein de la confédération un programme d’action révolutionnaire fondé sur le principe de « l’action directe » au sein de l’entreprise, n’excluant pas le sabotage comme forme d’action légitime.

Les idées libertaires dans la charte d’Amiens

Convaincus que la révolution sociale ne pourra être que l’aboutissement d’une grève générale insurrectionnelle victorieuse, dont le syndicalisme révolutionnaire est le vecteur principal, les congressistes du 9e congrès de la CGT (octobre 1906 ) adoptent une résolution excluant toute influence des organisations politiques dans le champ syndical. Les guesdistes (marxistes) sont ainsi mis en temporairement en minorité par le courant libertaire.

Mais les principes fondateurs de la charte : grève générale, expropriation du capital et destruction de l’État bourgeois resteront pour longtemps un patrimoine commun au sein de la CGT. Nombre de syndicats les reprendront dans leurs statuts, et aujourd’hui encore, malgré les pressions d’une partie de l’appareil.

Alain Pojolat

Quelle(s) réaction(s) patronale(s) ?

Dans son édition du soir datée du 25 septembre 1895, sous la plume d’un certain Bourdeau, le Journal des Débats politiques et littéraires concluait ainsi son compte rendu du congrès de Limoges : « L’impression qui se dégage pour nous de ces premières séances se résume en ceci : les corporations ouvrières devront faire des progrès énormes, pour être à même de traiter avec compétence les questions qui les touchent de plus près, qui leur tiennent le plus à cœur »...

Voilà qui résume assez bien ce que peut être le sentiment général de la bourgeoisie face à la fondation de la CGT. Au-delà du mépris de classe et de la condescendance évidentes dans ces lignes, la presse se fait essentiellement l’écho des divisions du mouvement socialiste d’alors, entre les tenants d’Allemane et ceux de Guesde, entre militants socialistes et militants corporatifs. L’auteur cité plus haut soulève d’ailleurs la principale question : combien d’ouvriers représente cette CGT naissante ?

Pour comprendre ce que sont les réactions patronales d’alors, il ne faut pas oublier que le mouvement ouvrier en France ne s’est que lentement relevé de la grande saignée de la Commune, et que la légalisation des syndicats n’a été obtenue qu’à peine dix ans plus tôt. D’ailleurs, le patronat tel que nous l’entendons aujourd’hui, un groupe social défendant un ensemble de principes et de revendications et se structurant pour faire reculer les organisations ouvrières, n’existe pas encore. La bourgeoisie détient le pouvoir politique et, pour l’essentiel, les associations patronales qui se sont constituées ont une visée politiques : « Les historiens insistent sur le fait que le mouvement patronal s’est d’abord structuré pour défendre le protectionnisme et contre le libre-échange »3. La dynamique du développement industriel est bien source de conflit dans les entreprises, par la mise en place de nouvelles normes de travail, la définition de cadres réglementaires et disciplinaires. Mais cela ne débouche pas sur la mise en place d’une réponse coordonnée et structurée à la montée du mouvement ouvrier.

Entre paternalisme et répression

D’un autre côté, la condescendance qui anime la bourgeoisie est le cœur battant d’un paternalisme patronal qui conçoit les ouvriers comme une population infantile, qu’il s’agit de diriger avec bienveillance et en faisant preuve de sévérité quand c’est nécessaire. Cette sévérité, c’est l’appareil d’État qui l’assume, en envoyant la troupe réprimer les grèves chaque fois que nécessaire. Face aux classes dangereuses, la question ne se pose pas à l’échelle de l’entreprise, mais comme une question d’ordre public.

Le changement de stratégie impulsée par Pouget et les militants grève-généralistes va contraindre le patronat à se poser la question autrement, ainsi que la poussée socialiste, qui amène une évolution de la législation, lente mais réelle. « La CGT est créée en 1895. L’État semble prendre la mesure des revendications ouvrières et, à partir des années 1890 (et surtout après 1899 avec l’arrivée d’Alexandre Millerand, ministre socialiste du Commerce et de l’Industrie), va intervenir dans les relations de travail : création d’un Conseil supérieur du travail (1891), loi sur les accidents du travail (1898), loi limitant la journée de travail à 10 heures là où travaillent les femmes et les enfants (1900) […] Autant de mesures qui limitent le libre arbitre des chefs d’entreprise. »4

Ce n’est que sous cette double pression que le patronat prendra conscience de la nécessité de « travailler au groupement d’industriels qui, jusqu’à présent, n’avaient pas encore jugé nécessaire de se réunir en comités patronaux », comme l’écrit Eugène Schneider.

Henri Clément

Pour aller plus loin

Parmi de très nombreux ouvrages :

Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier ; Tome 1 ; 1830-1871, Librairie Armand Colin

J. Magniadas, R. Mouriaux, A. Narritsens, Anthologie du syndicalisme français 1791-1968, IHS-CGT, Éditions Delga

- 1. Les bourses du travail avant la première guerre mondiale, André Narritsens, p. 70.

- 2. La bourse du travail et les luttes ouvrières : Elbeuf, 1892-1927, Pierre Largesse, p. 28.

- 3. Marion Rabier, Darès, document d’étude n°130 « revue de littérature : les organisations patronales en France et en Europe »

- 4. Idem