Anselm Jappe est un des représentants les plus importants et les plus novateurs de l’école de la théorie de la valeur, fondée par Robert Kurz et la revue Krisis. Ce dernier livre est une passionnante contribution à la critique du capitalisme, ce système fondé sur la démesure et la destruction.

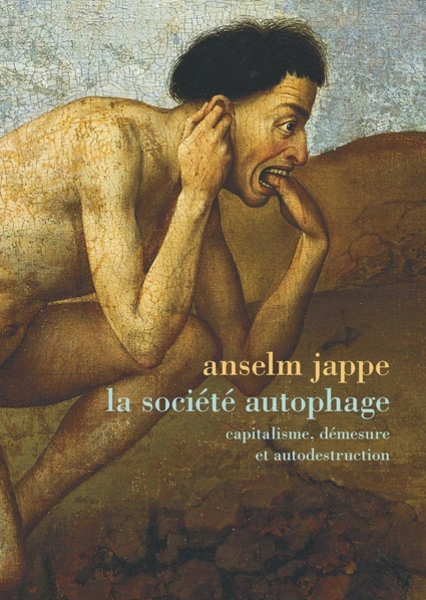

Jappe compare le capitalisme avec un personnage de la mythologie grecque, Erysichton, dont rien ne pouvait apaiser la faim : il dévorait tout ce qui l’entourait et a fini par s’autodévorer. Le capitalisme, fondé sur la valeur marchande, partage cette hybris, cette démesure : il ne connaît pas de limite, pas de borne à sa croissance. Forme générale de la production et de la reproduction de la société, principe de synthèse, la valeur est une abstraction, une quantité, un pur chiffre ; avec son exigence de rentabilité, elle a colonisé toutes les sphères de la vie. Insatiable, elle dévore la vie des humains et la nature, sans trêve ni répit. La concurrence sur le marché oblige chaque acteur à participer au jeu forcené de la « croissance », ou à disparaître : voici la racine profonde du désastre écologique auquel mène le capitalisme.

C’est un système, observe Jappe, en s’appuyant sur les analyses de Marx dans Le Capital, qui fonctionne comme un « sujet automate », fondé sur des structures anonymes et impersonnelles, des « lois économiques » aveugles comme la « rentabilité », la « croissance », etc. Les capitalistes ne sont que des « fonctionnaires » de la valorisation, des « officiers et sous-officiers » (Marx) du capital. Dans ce système, fondé sur le fétichisme de la marchandise, l’argent et la production deviennent leur propre finalité. L’auteur s’intéresse de près aux conséquences psychiques de cette logique capitaliste : la concurrence, la froideur, l’indifférence, le manque d’empathie prennent la forme du narcissisme, l’affirmation du moi isolé, l’agression envers les autres et la nature, pouvant conduire, dans certains cas, à la figure du « tueur de masse ». La combinaison létale entre le fétichisme de la marchandise et le narcissisme, la démesure et la perte de sens, débouchent sur ce que Jappe appelle « la pulsion de mort du capitalisme ».

Cette analyse du système, à partir de Marx et de la théorie de la valeur, me semble très pertinente et incisive : la valeur marchande impose une domination abstraite, impersonnelle, qui écrase tout sur son chemin, comme une monstrueux bulldozer, qui dévore tout ce qui l’entoure, comme le mythique Erysichton grec. Mon seul désaccord avec Jappe, et avec la plupart des partisans de la théorie de la valeur, c’est l’effacement de la lutte de classes. Selon lui, il faut dépasser la dichotomie entre dominants et dominés, oppresseurs et opprimés. Je suis plutôt d’accord avec le millionnaire américain Warren Buffet : « La lutte de classes existe, et notre classe est en grain de la gagner ». Jappe pense qu’il n’existe pas de classe dominante, tout au plus une « classe profiteuse ». Mais pour assurer son profit, n’exerce-t-elle pas une domination – économique, par la propriété des moyens de production, idéologique, par le monopole des moyens de communication, et politique, par le contrôle de l’appareil de l’État, la police et l’armée ? Il existe une dialectique, ce que Marx avait très bien saisi, entre l’impersonnalité du système et le pouvoir de la classe dominante.

Comment nier le combat entre exploiteurs et exploités, oppresseurs et opprimés dans la société capitaliste ? Cela ne veut pas dire que les dominés luttent toujours pour abolir le capitalisme ; mais la lutte n’est pas moins réelle. Tout un chapitre du Capital est dédié à la lutte pour la réduction de la journée de travail, un combat de classe poursuivi par la suite, avec les Martyrs de Chicago, le Premier Mai, et l’obtention de la journée de huit heures. Cette lutte pourra-t-elle mettre en question le capitalisme lui-même ? Rien ne le garantit, mais ce pari me semble plus réaliste que se limiter à faire appel à la conscience individuelle, dans l’espoir qu’elle veuille bien « s’émanciper de sa propre psyché narcissique » (p. 262).

Certes, Jappe a raison de constater que les dominés sont loin de s’opposer toujours au système : c’est, observe-t-il à juste titre, le phénomène de la servitude volontaire, déjà analysé par Étienne de La Boétie. Mais il faut se rappeler que le pamphlet de La Boétie est du début à la fin un appel aux dominés pour se révolter contre la Tyrannie…

Cette révolte n’a pas cessé d’être présente, tout au long de l’histoire du capitalisme. Anselm Jappe mentionne, est c’est une des hypothèses les plus intéressantes du livre, que le mouvement révolutionnaire en Espagne, de la fin du 19e siècle jusqu'à 1939, a été motivé par le choc entre les anciens modes de vie et la logique du capitalisme. Cela me semble très juste, mais je crois que cela s’applique à la plupart des mouvements révolutionnaires de notre époque, de la Révolution mexicaine (1911-19), ou la Révolution russe (1905-1917), jusqu’au mouvement zapatiste au Chiapas, suite à l’insurrection de 1994.

Voici donc un livre qui pose des questions essentielles, et qui mérite d’être lu par tous celleux qui refusent de se réconcilier avec un système qui nous conduit, à une vitesse croissante, à l’autodestruction.