L’été 2015 aura été, sinon un tournant, du moins un révélateur stupéfiant de « l’état de l’Union » européenne : tout en s’écharpant lamentablement sur les « quotas » de réfugiés, les gouvernements ne se sont entendus que sur le dos du peuple grec, pour lui refuser toute solidarité économique.

Les dirigeants européens, de la fondation de la CEE à « l’Union » d’aujourd’hui, n’ont pourtant jamais été avares de déclarations solennelles sur l’avenir de paix et de prospérité communes qu’assureraient les institutions européennes. Ils promettaient notamment une grande convergence : l’harmonisation des conditions d’existence des différents peuples européens. Ce « rêve européen », sur ce point comme sur bien d’autres, a fait long feu.

Un centre d’études rattaché au gouvernement français, France Stratégie, a d’ailleurs publié en février 2015 un rapport au titre éloquent : « Les trajectoires post-crise des pays de la zone euro : vers une dualisation économique et sociale de l’Europe ».1 Toute une batterie de statistiques y démontre que les écarts sociaux se sont terriblement creusés depuis 2008 entre « l’Europe du sud » (Portugal, Espagne, Italie, Grèce) voire « périphérique » (les mêmes plus l’Irlande et les pays de l’est), et « l’Europe du nord » (Allemagne, France, Suède, Pays-Bas, etc.).

Sans surprise, le rapport constate une « dégradation majeure des performances sociales (sic !) dans la crise, qu’il s’agisse d’emploi, de situation de la jeunesse, de pauvreté des ménages, d’inégalités, ou de santé et d’accès aux soins. » Ainsi, alors que globalement les taux de chômage en Europe sont à des niveaux historiquement élevés (10 % dans l’UE et 11,5 % dans la zone euro, 21,9 % et 23,7 % pour les jeunes), les écarts entre ceux du nord et ceux du sud de la zone euro, après avoir baissé de 3,2 points en 1998 à presque 0 en 2004, sont brutalement remontés à 11,3 points en 2013.

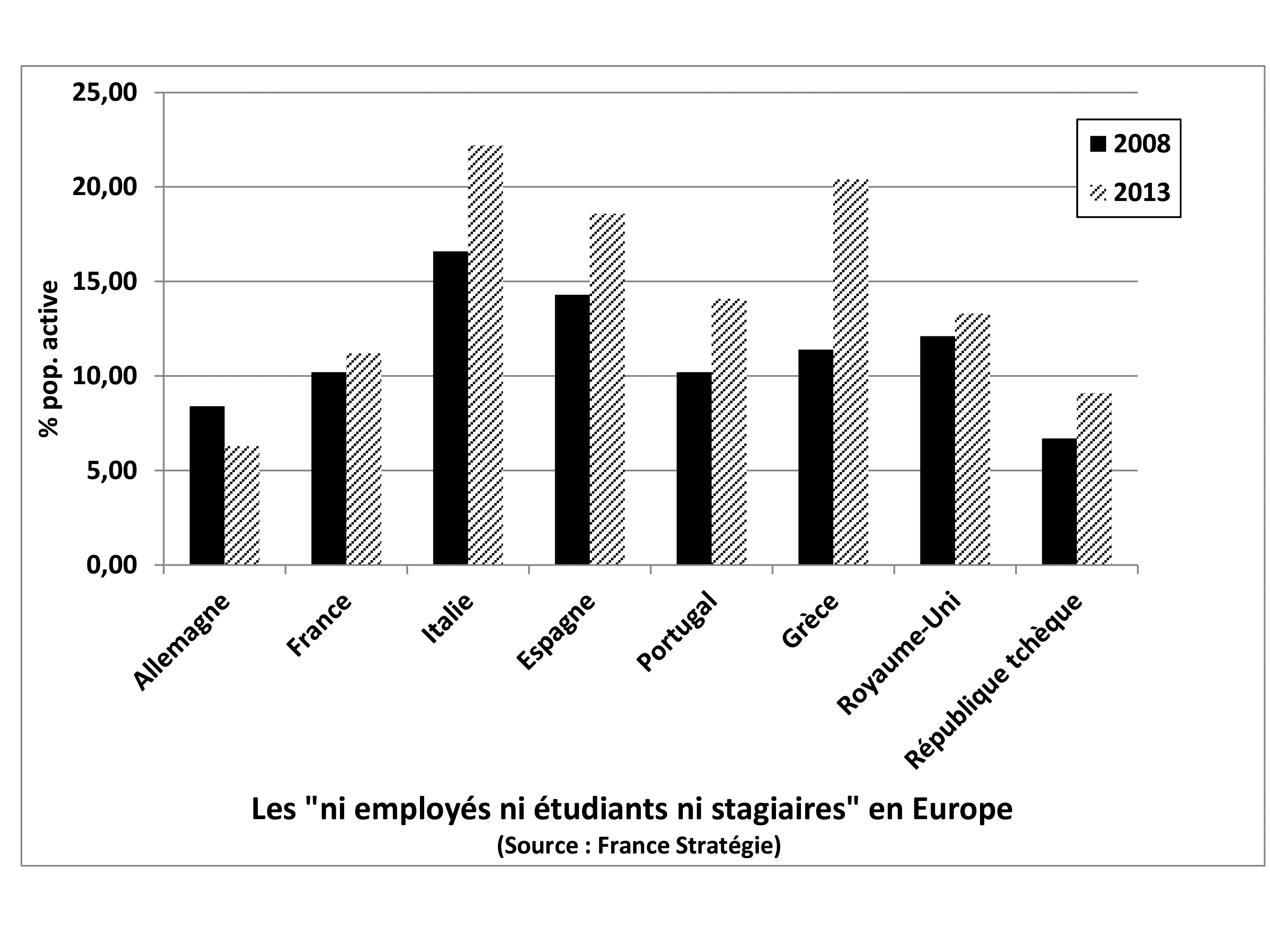

Pour ne pas trop accabler le lecteur, nous citerons une seule autre statistique, celle des « NEET » (en anglais), « ni étudiants, ni employés, ni stagiaires ». En quelque sorte, car il faut peser la violence sous-jacente à cette terminologie, les « rien du tout » de la société capitaliste.

Il est difficile de comparer les chiffres, tant les situations, les systèmes sociaux… et les façons de compter peuvent différer d’un pays à l’autre. Ils montrent cependant que depuis la crise les écarts se sont beaucoup creusés, passant par exemple de 8,2 à 15,9 points entre l’Italie et l’Allemagne, de 5,9 à 12,3 entre l’Espagne et l’Allemagne ! Des chiffres terribles qui en outre ne doivent pas masquer les grandes disparités entre régions de chaque pays : l’Andalousie n’est pas la Catalogne, Naples n’est pas Milan.

Bien entendu, nos bienveillants gouvernants, déplorant ce triste état de gens livrés à une pauvreté oisive, se démènent depuis des années pour réformer le « marché du travail » et inciter à l’activité ces malheureux, par exemple en taillant dans leurs allocations sociales et en leur offrant des mini jobs à mini prix. Résultat de cette philanthropie gouvernementale : selon la commission européenne, la « pauvreté laborieuse » frappe désormais un emploi sur dix en Europe.

Dans ce tableau social désespérant, une seule évolution positive : la montée générale des niveaux de qualification, dans tous les pays européens, a continué, et il y a une convergence effective des niveaux d’éducation. Paradoxe : alors que selon la commission européenne la « qualité de l’emploi » (temps partiel, travail précaire et sous-qualifié) se dégrade partout, les qualifications montent. Gageons que ces diplômés chômeurs et précaires se révéleront une bombe politique à retardement avant longtemps.

L’inversion des courbes…

Aucune véritable révélation dans ce rapport, qui confirme ce que nous voyons tous depuis des années. La cause immédiate en est bien connue : la crise mondiale du capitalisme a frappé de façon « asymétrique » les pays européens, et l’austérité a été particulièrement violente dans les plus fragiles économiquement, ravagés par les destructions d’emplois, la baisse des salaires et des dépenses sociales. Mais pour comprendre vraiment les raisons de cette divergence sociale européenne, il faut mesurer les évolutions sur une durée plus longue et remonter jusqu’à bien avant la crise.

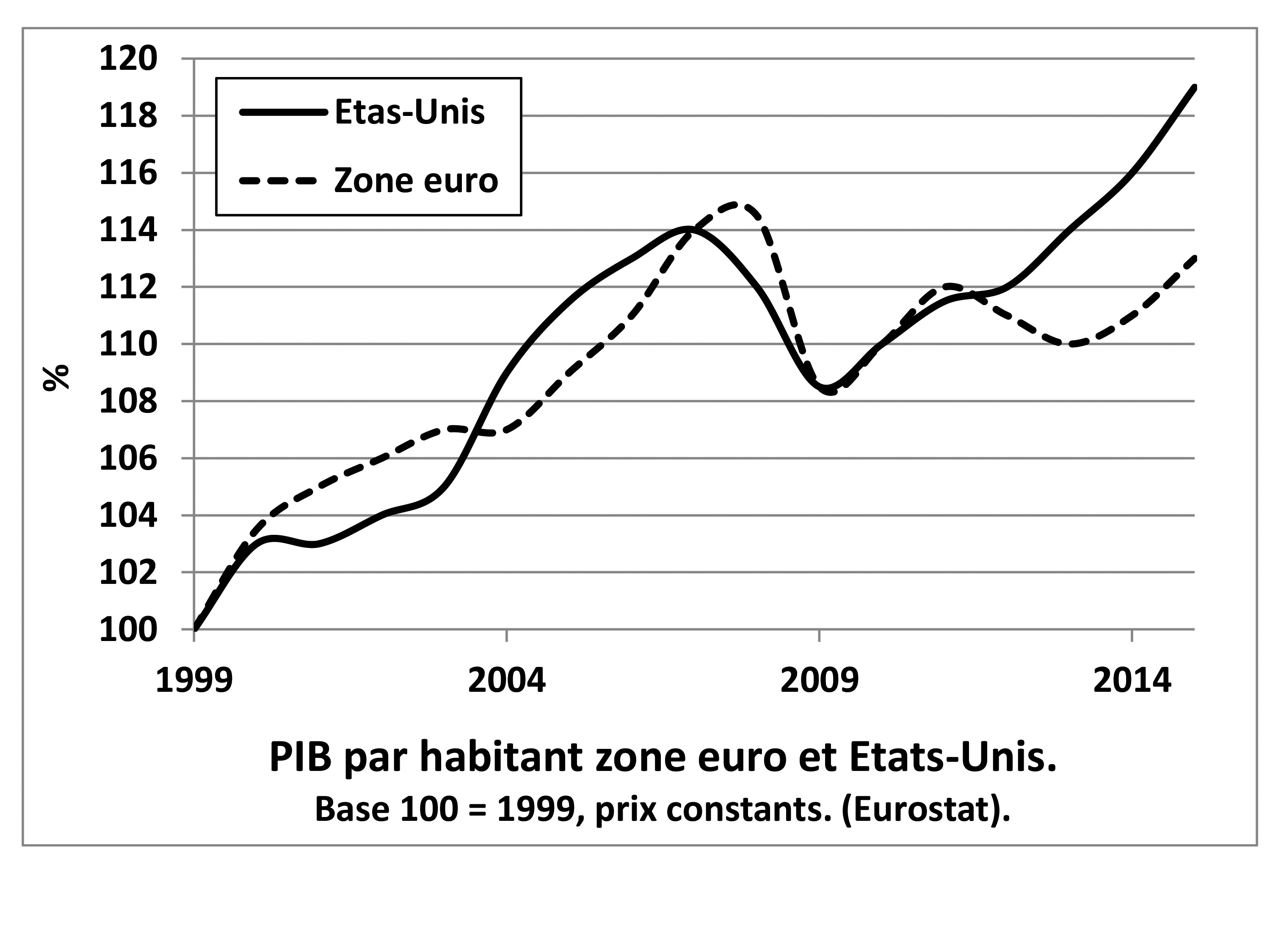

Celle-ci a marqué une rupture, une « inversion des courbes » comme dit l’autre. D’un côté l’UE et la Zone euro ont « décroché » depuis 2008 par rapport aux Etats-Unis, épicentre pourtant de la crise (voir graphique ci-après).

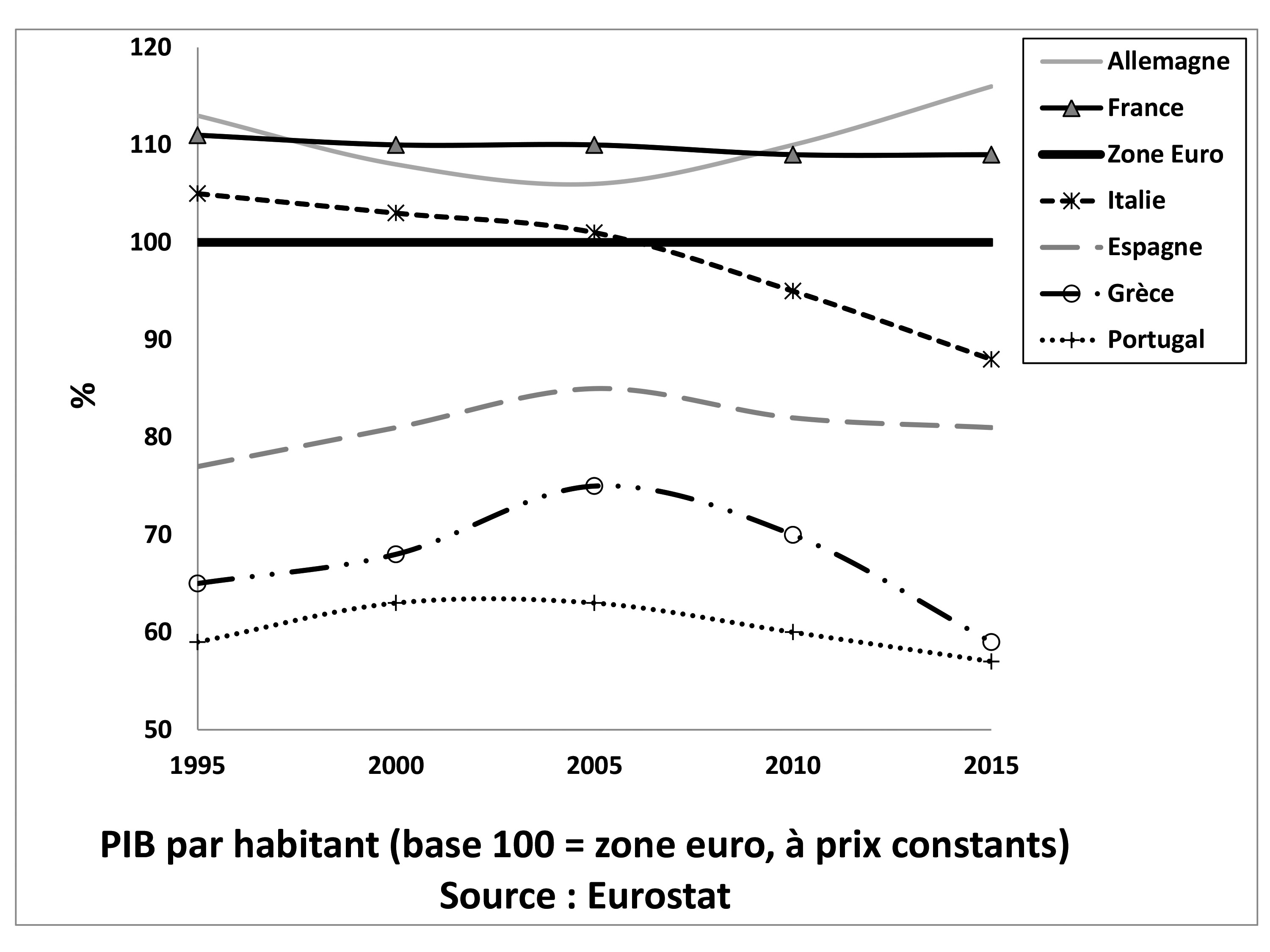

D’un autre côté, les écarts se sont brutalement creusés entre « centre » et « périphérie » de la zone euro (voir graphique).

A y regarder de plus près, l’histoire est un peu plus compliquée. Il y a eu un « rattrapage » économique partiel des pays du sud et de l’est de l’Europe, et même, malgré le cours libéral dominant en Europe, un rattrapage social, dans la première décennie de la zone euro. Ce qui peut expliquer malgré tout un certain attachement d’une partie des populations de ces pays à leur appartenance à la zone, outre la peur du chaos. Puis, à partir du début de la crise, cette « harmonisation » progressive a explosé. L’Est a connu une pause dans ce rattrapage, et le Sud un effondrement des niveaux de vie et un net décrochage : entre 2007 et 2012, le PIB par habitant a baissé de 21 % en Grèce, de 7 % en Espagne, de 9 % en Italie.

Or ce revers de fortune au tournant de 2008 a aussi ses racines dans la nature du rattrapage précédent. Comme le résume le rapport de France Stratégie, il s’agissait sans doute d’une « convergence sociale non soutenable avant la crise » car derrière une « convergence économique apparente, les écarts dans la productivité globale des facteurs (qui combine la productivité du travail et la rentabilité du capital) se creusaient déjà ». Les « élites » au pouvoir économique et politique en Europe ne se privent pas d’ailleurs de le signaler depuis quelques années : ces braves gens du sud de l’Europe « vivaient au-dessus de leurs moyens ». Ce n’est pourtant pas lié à une paresse naturelle ou une quelconque propension de certains peuples à manger leur soupe sans savoir la faire eux-mêmes. Ces processus sont ancrés dans la structure même du capitalisme, de l’Union européenne et de la Zone euro. Ce bilan est l’échec de ces moralistes de l’austérité.

Fanfaronnades et charlatanisme

Rappelons-nous en effet des envolées lyriques des dirigeants européens signataires de la « stratégie de Lisbonne », en 2000. Dans un parfait consensus PS-droite, Blair, Schröder, et pour la France le duo Jospin-Chirac, y signaient un document promettant de faire de l’Union européenne « la région du monde la plus avancée économiquement et socialement », « à la pointe de la nouvelle économie de l’innovation et de la connaissance ».

La fameuse stratégie ? Libérale un peu, beaucoup, à la folie. La libre circulation des capitaux et le règne sans entraves du marché permettrait l’allocation-optimale-des-ressources. Il fallait pour cela interdire tout ce qui pouvait fausser la libre concurrence, privatiser, déréglementer. Le libre-échange doublé de la globalisation financière permettrait au capitalisme d’investir notamment dans les pays plus pauvres, à plus faibles salaires et moindres droits sociaux, ce qui relèverait leur productivité et assurerait leur rattrapage des pays les plus riches.

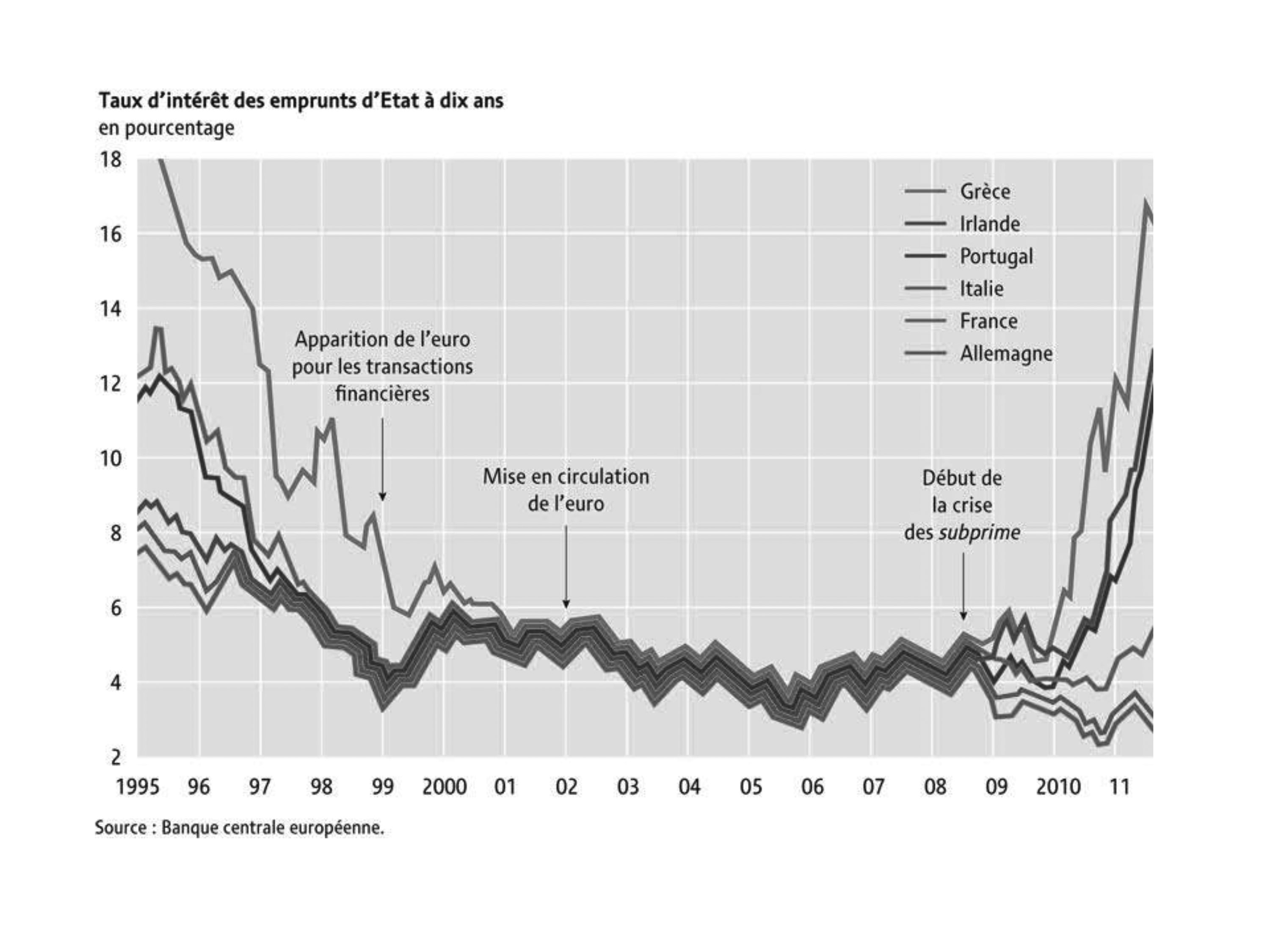

La chanson est connue. De son côté, l’instauration de l’euro était censée non seulement favoriser la circulation des capitaux, mais aussi booster la croissance en faisant baisser les taux d’intérêt sur tout le continent, et rendre le crédit plus facile pour les entreprises et les particuliers, les Etats devant pour leur part verrouiller leurs budgets selon les critères dits « de Maastricht ». Or, d’un certain point de vue, cela a d’abord « marché » : les taux d’intérêt ont convergé de façon spectaculaire (voir graphique ci-après).

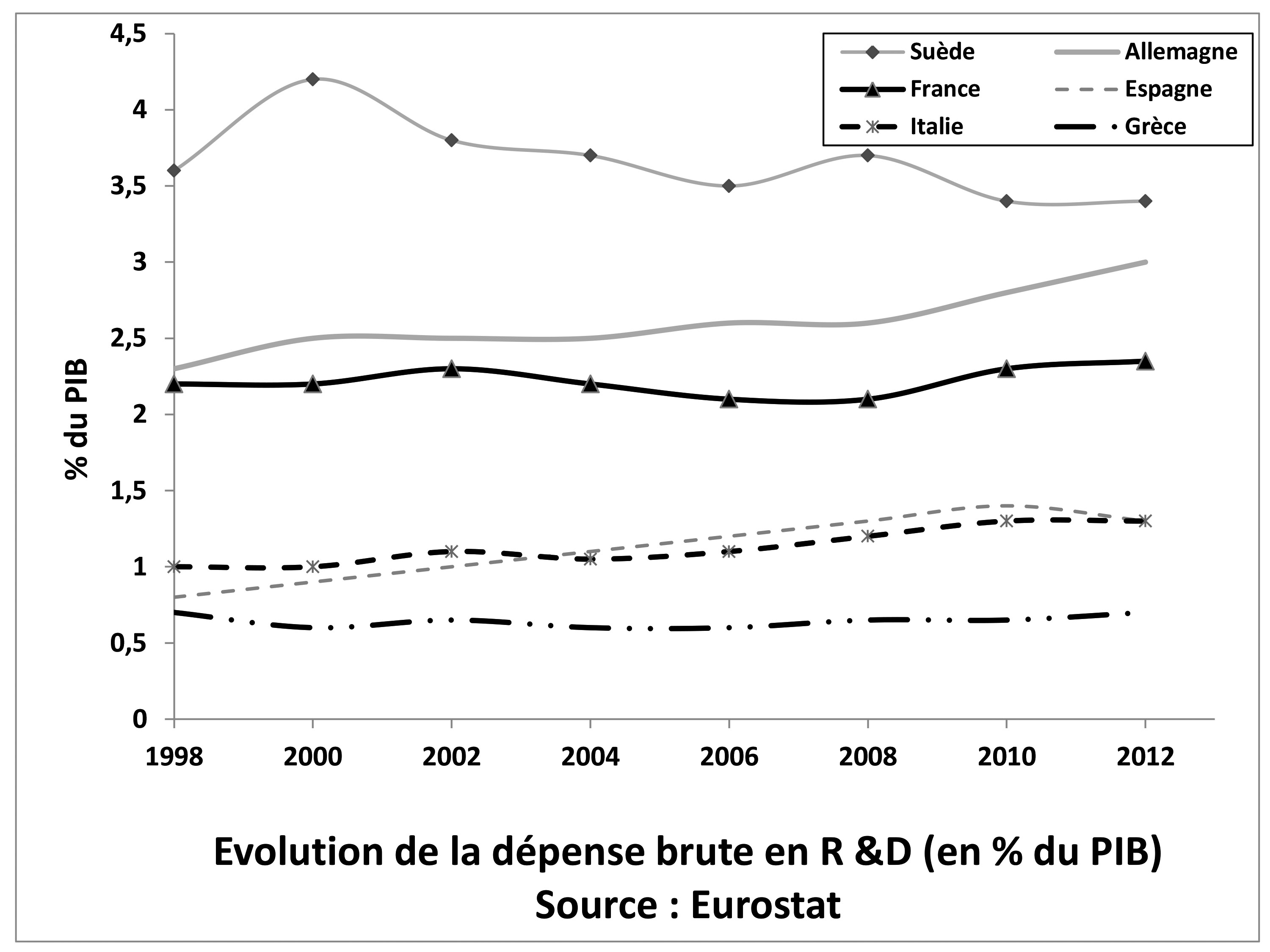

On voit que même la Grèce, cas extrême, a vu ses taux d’intérêt tendre à s’aligner sur ceux de l’Allemagne, avant de s’envoler à nouveau dix ans plus tard. L’écart des taux d’intérêt à 10 ans entre l’Espagne et l’Allemagne était tombé dès 1998, après la « qualification pour l’euro », de 5 points à 0. Dix ans plus tard, en 2007, la dette privée espagnole s’élevait à 317 % du PIB (la dette publique à 40 %), à comparer avec la France la même année : 197 et 65 %. Le boom du crédit privé dans les pays « périphériques » de la zone euro a sans conteste alimenté la croissance. Une croissance à certains égards « artificielle », ou plutôt « non soutenable ». Car cet afflux de capitaux privés venant de toute l’Europe et au-delà, a moins servi à développer et moderniser les infrastructures productives, sur le long terme, qu’à financer des activités à profit facile et immédiat, ou à gonfler la bulle immobilière. Pendant la première décennie de l’euro, l’immobilier a absorbé 25 % des créations d’emploi espagnoles ! A l’inverse, la Recherche et Développement des pays du sud n’a jamais décollé de façon significative, restant infiniment plus faible que dans les pays plus avancés du continent (voir ci-après).

Un comble pour une « économie de la connaissance et de l’innovation » à l’échelle du continent ! Rien d’étonnant dans ces conditions si le sacro-saint libre marché des marchandises et des capitaux d’une Europe « intégrée » n’a finalement accouché que d’une aggravation de la polarisation industrielle (et technologique) en Europe, en faveur des groupes capitalistes et des pays déjà en position de force.

Même s’il faut nuancer : des pays « périphériques » ont malgré tout reçu des investissements industriels importants, pour installer les capacités de production des grands groupes européens (l’automobile en Tchéquie et en Slovaquie par exemple, l’électronique en Irlande). A l’inverse, la Grèce s’est rapidement désindustrialisée et, au sud, les conditions du rattrapage des années 2000 ont préparé les années de grande dépression d’après 2008, le système capitaliste étant ce qu’il est, comme le résume brutalement France Stratégie : « En l’absence de convergence économique réelle [d’investissements productifs et de progrès en productivité] les évolutions en matière sociale ont de facto contribué à dégrader la compétitivité relative du sud. »

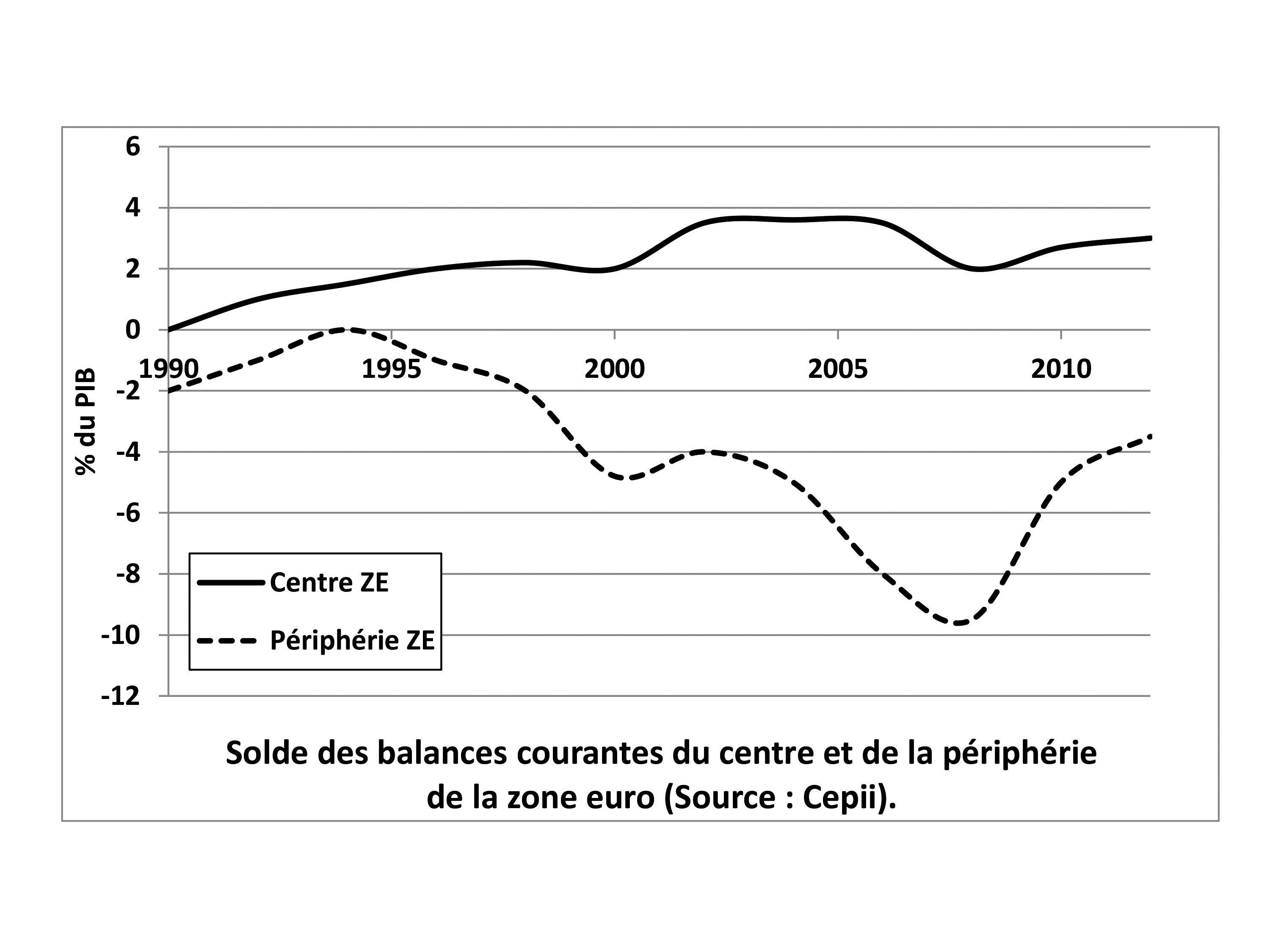

L’inflation du crédit privé finançant la croissance de la périphérie de l’Europe n’inquiéta alors (avant la crise) ni les autorités ni les « marchés ». Ils avaient les yeux rivés sur la discipline budgétaire des Etats. Ce n’était pas par simple aveuglement idéologique. Ces mécanismes d’endettement profitaient largement aux grands groupes capitalistes des pays du « centre ». Leurs industriels exportaient de plus en plus vers l’Espagne, la Grèce, l’Italie. Leurs géants de la distribution s’implantaient partout. Leurs grandes banques, notamment allemandes et françaises, faisaient de juteuses affaires en plaçant à tour de bras leurs prêts. Ce Sud vivant « au-dessus de ses moyens » rapportait gros aux capitalistes du nord, profitant largement de la sueur des peuples du soi-disant « Club Med ». Les déficits commerciaux et des paiements de la périphérie de la zone euro (ici Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Espagne) au bénéfice du centre (ici Autriche, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Danemark) gonflèrent donc jusqu’en 2008 (cf. ci-dessous).

De 1998 à 2008, le déficit grec a grimpé de 11 points de PIB, le portugais de 4, pour atteindre en 2008 un record, respectivement, de 16 % et de 12 % du PIB. En contrepartie, les excédents de certains pays du nord gonflaient en proportion (celui de l’Allemagne passait de l’équilibre en 2001 à un excédent de 6 % du PIB en 2008). Puis après 2008 il y a rééquilibrage. Les déficits de la « périphérie » se sont largement résorbés, et la zone euro elle-même, à l’équilibre en 2007, est devenue excédentaire à l’égard du reste du monde. Le déficit grec a baissé de 16 points, le portugais de 13, l’espagnol de 10…

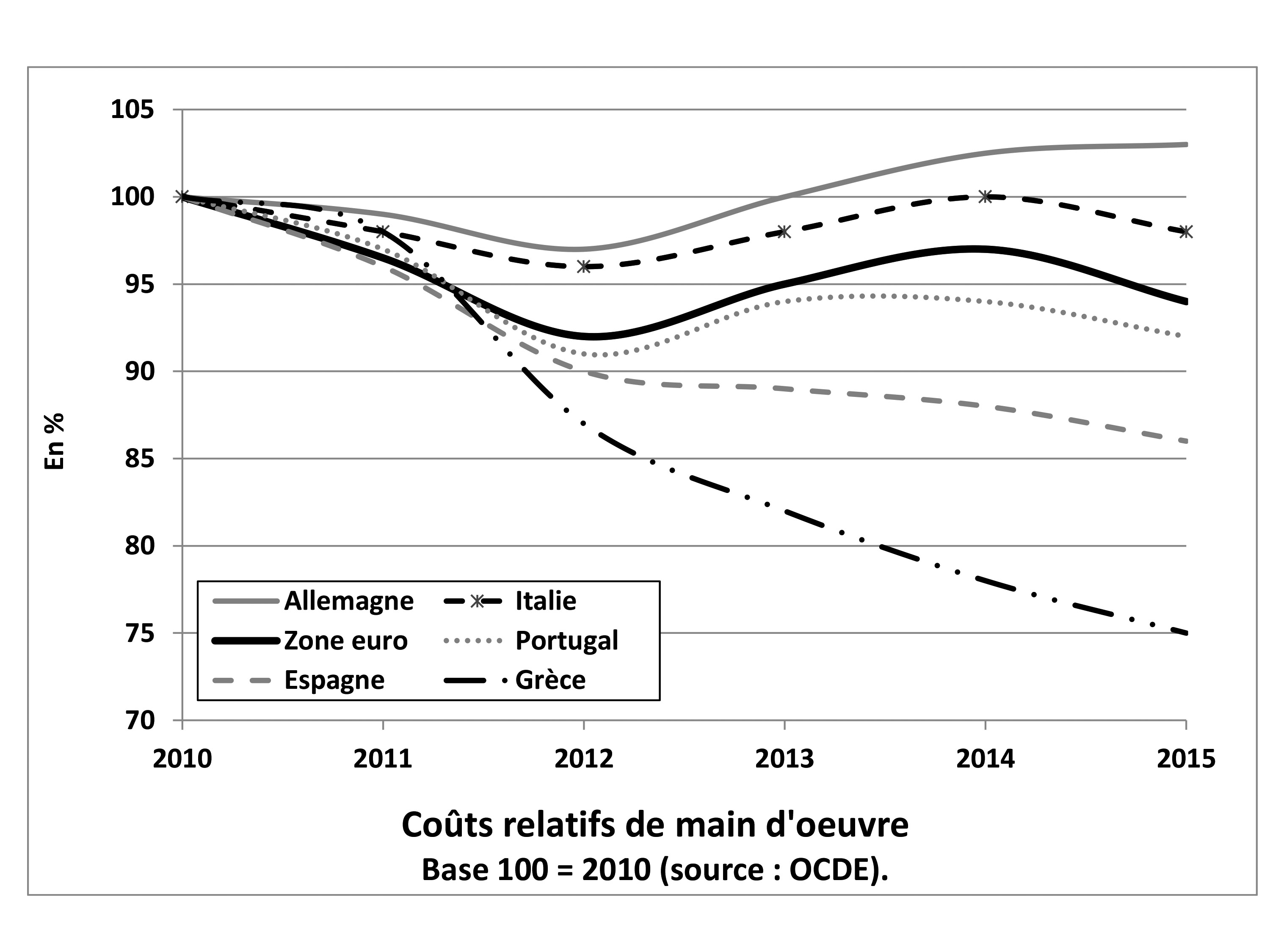

C’est le résultat de la baisse de la consommation dans ces pays, pour des raisons sociales évidentes, et dans une moindre mesure de la reconquête d’un peu de compétitivité, par la baisse des salaires : entre 2009 et 2013, les salaires horaires auraient baissé de 16 % en Grèce, 5 % en Italie, 7 % au Portugal, 6 % en Espagne (source : Cepii). Tous les pays sont désormais bien engagés dans la course au dumping social (cf. graphique).

L’« unification » capitaliste de l’Europe

Face à ce désastre, des voix s’élèvent de plus en plus aujourd’hui pour réclamer un « infléchissement » de la politique menée à l’échelle de l’Europe. Revendications qui tournent autour de la construction d’un véritable « fédéralisme européen », soit un budget européen commun bien plus conséquent en volume, une politique industrielle continentale volontariste, avec des transferts budgétaires directs d’une région à l’autre, éventuellement financés par des dettes publiques mutualisées. Même Hollande y est allé de sa petite chanson en juillet 2015, pour jeter un écran de fumée sur son rôle hypocrite dans l’affaire grecque : de même qu’il avait exigé en 2012 la renégociation du « traité de stabilité » Sarkozy-Merkel avant de l’appliquer avec zèle, il voudrait « renforcer » la zone euro par une véritable « gouvernance européenne » plus volontariste et moins libérale…

Fantasme bien sûr. Les gouvernements européens (et Hollande) continuent d’appliquer implacablement à l’échelle de l’Europe la politique qu’ils imposent d’ailleurs chacun à leur propre peuple. En fait, cette grande divergence économique de l’Europe, loin de la nier, ils en font même désormais le point de départ de toutes leurs déclarations d’intention : puisque les pays du sud ne sont pas devenus assez compétitifs, l’heure est plus que jamais à la saignée austéritaire et à la baisse des salaires. C’est leur fédéralisme à eux, leur vision de « l’harmonisation » européenne : « unifier l’Europe » en appliquant partout les mêmes politiques d’augmentation de l’exploitation, pour relever les profits et relancer l’accumulation capitaliste.

Certes, cette austérité est si violente qu’elle détruit en partie la « croissance potentielle » des pays les plus durement frappés : baisser les dépenses de santé et d’éducation, empêcher les Etats de dépenser pour des investissements de long terme, tenir à l’écart de l’emploi des dizaines de millions de personnes pendant toute une décennie, c’est saper les bases d’un certain dynamisme économique. Mais si les écarts entre pays européens continuent de se creuser, cette politique mortifère n’est pas pour autant irrationnelle du point de vue du capitalisme : chacun aura à développer ses « avantages comparatifs », aux uns le soleil et les bas salaires, aux autres les centres high-tech et les industries de pointe. Et menu unique pour les classes populaires de tout le continent : la guerre économique de tous contre tous.

Comme quoi une chose au moins s’est considérablement unifiée à l’échelle de toute l’Europe : la bourgeoisie elle-même, partout d’accord avec ce programme, à Athènes comme à Paris et à Berlin.

Yann Cézard