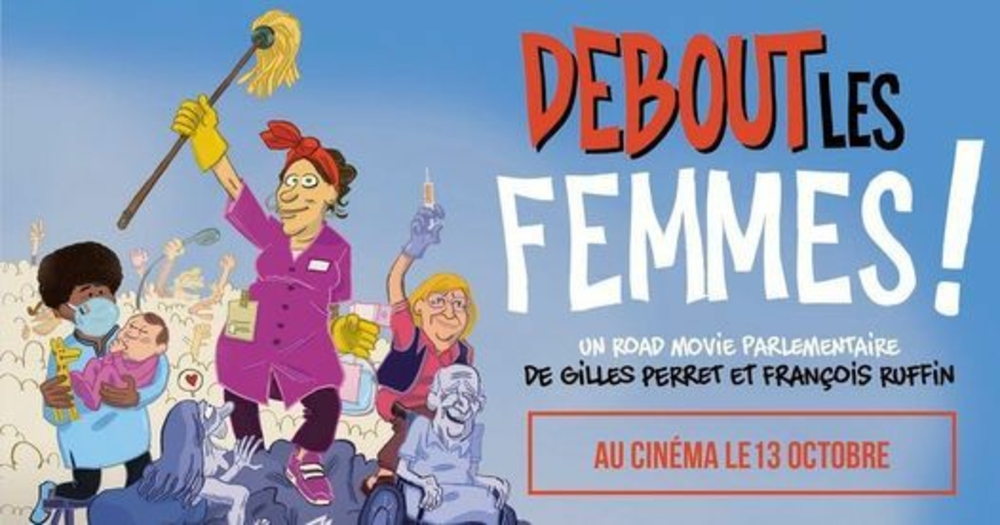

Malgré l’intérêt de son sujet, malgré le sentiment de révolte qu’il suscite efficacement en dépeignant les conditions de vie et de travail de plusieurs travailleuses pauvres, le dernier film de François Ruffin et Gilles Perret, Debout les femmes !, semble éprouver une difficulté à penser et à représenter le collectif. De là, une série de problèmes à la fois esthétiques et politiques.

Le film présente le travail du député LFI François Ruffin et de son collègue macroniste Bruno Bonnell, chargés d’une mission sur les « métiers du lien ». Les femmes exploitées, malmenées, pauvres, souvent précaires, que les deux parlementaires vont interroger, en Normandie, en Picardie, et à Paris, restent au fond des figures très évanescentes. Les séquences où elles prennent la parole sont souvent émouvantes, et l’on a plus d’une fois l’œil un peu humide, mais aucune de ces femmes n’est suffisamment présente dans le film pour que l’on puisse s’y attacher. Les deux personnages vers qui vont nos affects, ce sont Ruffin et Bonnell eux-mêmes – deux hommes, et deux députés, ce qui est un peu gênant pour un film qui veut mettre au premier plan des travailleuses. Des deux, c’est même Bonnell qui tire le mieux son épingle du jeu, car tandis que Ruffin fait du Ruffin, joue le Ruffin auquel on est habitué, Bonnell, lui, suscite des émotions complexes et contradictoires : il est tantôt prodigieusement agaçant, tantôt sympathique, tantôt émouvant quand il raconte l’histoire de son fils Balthazar, mort enfant d’une maladie génétique et assisté jusqu’au bout par une aide à domicile… Bruno Bonnell est le seul personnage que l’on voie évoluer, c’est le seul qui semble traversé par une contradiction politique (voilà un macroniste bien social !), le seul à propos duquel il y ait quelque chose comme un mystère, une bizarrerie, une question, à laquelle il est répondu – selon un procédé narratif classique mais efficace – à la faveur d’une scène de confession autobiographique très touchante. Bref, de là à dire que Bruno Bonnell est le véritable héros de ce film, il n’y a qu’un pas, que je franchirais volontiers si je n’étais retenu par la crainte du paradoxe et par l’amour des prétéritions. À l’arrière-plan, une nuée de femmes pauvres apparaissent et disparaissent aussitôt, renvoyées à la même condition fantomatique que celle à laquelle les vouent leurs métiers.

Que font donc, au premier plan, Ruffin et Bonnell ?

À quoi s’agitent-ils ? À faire leur travail de députés, donc : aller en mission, écrire un rapport, déposer une proposition de loi, défendre des amendements. Tout cela ne sert à rien, puisque l’Assemblée vote contre : on aurait pu s’en douter. Voilà donc un film bien curieusement construit, puisque le combat que mènent Ruffin et Bonnell, exclusivement parlementaire, s’achève sur un échec lamentable. Le drame est que tout cela est fait et montré avec une grande naïveté, et sans nulle trace d’une auto-ironie qui aurait pu, après tout, racheter le dispositif. À la fin, Ruffin et son compère se sont épuisés à mener un combat perdu d’avance. Que reste-t-il à faire, après cet échec patent de la stratégie parlementaire ? Il reste à s’abîmer dans la parodie du parlementarisme, à réunir quarante ou cinquante femmes exploitées dans un hémicycle et à les faire singer les pratiques des députés : les voici qui prennent le micro et qui déposent de pseudo-propositions de loi, qui défendent des amendements fictifs… Si le film avait été différent de ce qu’il est, on aurait pu voir dans cette scène finale une volonté audacieuse de subvertir le parlementarisme de l’intérieur. Mais on a plutôt le sentiment d’une grotesque gesticulation qui veut péniblement faire oublier les apories d’une démarche militante inefficace. Le fait que Ruffin et Bonnell, déguisés en huissiers, soient les régisseurs de ce drôle de théâtre, le fait que ce soit deux députés qui en règlent la scénographie selon les codes de leur propre métier, alors qu’on a bien vu que ça ne marchait pas, rend la chose franchement gênante. Dans la toute dernière scène, les femmes présentes se lèvent et chantent l’hymne du MLF : c’est joli, mais ça ne sert à rien. Si le folklore militant est la seule chose qui reste pour conjurer l’échec politique, si c'est cela qui tient lieu d’agentivité, c’est beaucoup plus désespérant qu’enthousiasmant.

Mais j’exagère : le film ne finit pas tout à fait là. Le générique nous apprend que certaines des femmes représentées dans le film ont obtenu des avancées : un treizième mois pour certaines, une prime covid pour d’autres… Tant mieux pour elles. Comment ces avancées ont-elles été obtenues ? Mystère. Mais ce n’est sans doute pas en chantant dans un hémicycle. Pourquoi le film passe-t-il autant de temps à nous montrer le vain combat parlementaire de Ruffin et Bonnell alors qu’il ne nous dit rien sur la manière dont ces travailleuses ont obtenu gain de cause sur quelques points ? En vérité je n’en sais rien, et j’aurais aimé que le film nous l’apprenne. Mais on dirait que plus rien n’existe en-dehors de l’agitation de nos deux députés. En particulier, il y a une absence absolument criante dans ce film, celle des syndicats. Où sont-ils, ceux-là ? On n’en entend jamais parler. Je veux bien croire que les métiers représentés ont un faible taux de syndicalisation ; les horaires et les lieux de travail éclatés, la fatigue et la précarité, n’aident sans doute pas à construire du collectif. Mais enfin, tout de même ; dans une entreprise comme Onet, qui emploie des femmes de ménage, il y a des syndicats. Et ceux-ci sont le cadre naturel d’expression des revendications des employées – bien davantage que le bureau de Ruffin à l’Assemblée nationale. Mais non ; le story-telling du film a besoin de mettre une scène une rencontre directe, sans intermédiaire, entre Ruffin et Bonnell d’une part (mais surtout Ruffin), et les femmes exploitées d’autre part, qui voient en eux leur seule bouée de sauvetage. (Oh, Ruffin prononce bien le mot lutte à deux ou trois reprises, et chambre son collègue sur le fait que ce vocabulaire-là ne soit pas le sien – mais cela ne renvoie à rien de concret dans le film, cela n’est rien d’autre qu’un shibboleth militant.) Il y a à ce propos une séquence assez étonnante, et émouvante d’ailleurs, où une femme de ménage de l’Assemblée vient furtivement remercier Ruffin, dans son bureau, pour ce qu’il a fait pour elles ; ici, vraiment, Ruffin assume complètement, et peut-être un peu complaisamment, la figure fort ambiguë du sauveur. Mais pourtant… elles n’ont pas eu besoin de lui et de ses amendements pour obtenir leur treizième mois, si ?

Pas de syndicat, pas de lutte collective, pas de perspective autre que celle, tragiquement impuissante, du parlementarisme ; et Ruffin qui raconte sa propre histoire, et celle – plus intéressante, à certains égards – de Bruno Bonnell. Au bout du compte, le réformisme fait l’objet d’une autocritique involontaire, et d’une caricature grotesque qui tient maladroitement lieu de dépassement et de déplacement. Ce film a le mérite d’exister, évidemment, ne serait-ce que parce qu’il montre une réalité sociale que beaucoup de gens ignorent, dans tous les sens du verbe ignorer, et qui mérite d’être montrée et filmée. Reste une impression d’inachevé, et le sentiment que l’œuvre n’a pas su, ou pire, pas voulu, représenter le collectif comme tel – ce qui est certainement une gageure d’un point de vue cinématographique, on peut en convenir, mais enfin, c’était quand même un peu cela, l’intérêt du projet.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/05sQcY8ovAQ.jpg?itok=-vBtPFFP","video_url":"https://www.youtube.com/…","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif)."]}