Éditions Les Liens qui libèrent, 2025, 144 pages, 12,90 euros.

Sociologue et essayiste, rédacteur en chef du média Frustration (site et revue), Nicolas Framont est une figure de la gauche radicale. Dans Saint Luigi — sous-titré Comment répondre à la violence du capitalisme ? —, il part de l’assassinat par balle de Bryan Thompson, PDG d’United Healthcare, première assurance santé privée des États-Unis, le 4 décembre 2024, dont est accusé Luigi Mangione. Actuellement emprisonné, ce dernier plaide non coupable.

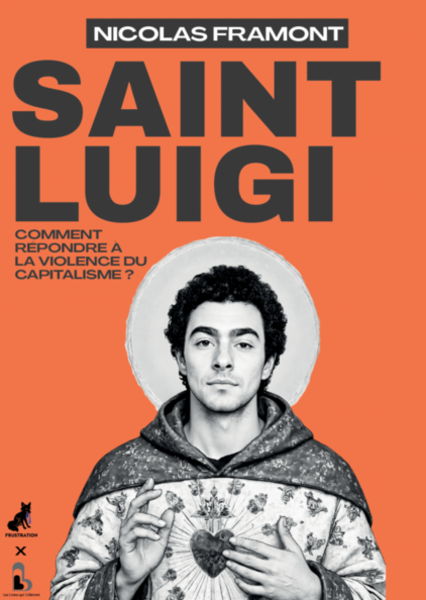

Le titre du livre, sa couverture avec un Mangione christique, ont de quoi aimanter. On n’y trouvera pourtant pas d’exaltation de l’acte meurtrier pour lequel il est poursuivi : d’entrée, une mise en garde indique clairement que « quels qu’en soient les motifs, un meurtre n’a aucune justification valable ».

Ceci fait, Nicolas Framont propose une réflexion en trois temps.

Le capital n’a cure de nos vies

Le premier chapitre, « Donner la mort par PowerPoint », est une charge à l’encontre de la marchandisation des systèmes de santé, tant aux États-Unis que dans la France de Macron (et ce sans épargner les politiques précédentes). Et l’on peut dire qu’il documente efficacement à quel point le capital n’a cure de nos vies, à quel point les politiques qui le servent sont criminelles.

Nous perdons, pourquoi ?

Il s’intéresse ensuite à la manière de « rendre les coups ». L’auteur pose des questions essentielles et difficiles pour notre camp — pour résumer : nous perdons, pourquoi ? Ayant rompu lui-même avec un militantisme institutionnel, il se tourne vers une « base » un peu essentialisée, prompte à l’action directe si elle n’en était pas empêchée.

Le mouvement des Gilets jaunes, marqué par la spontanéité et la radicalité, est pour lui matriciel. Mais qui a assisté aux AG de grève des derniers mouvements sociaux sait que la réalité est plus contrastée. Et lorsqu’il parle des organisations existantes (partis ou syndicats), c’est pour y voir avant tout des appareils, là où il y a des militantEs qui montent au front avec constance et courage.

Étriller le dialogue social, oui : mais pour redresser la barre, quoi ? Le feu des mouvements ne suffira pas ; il faudra bien que cela passe par une traduction quotidienne et collective. Enterrer l’outil syndical ne nous y aidera pas.

Sur la violence

Le dernier chapitre, « “Devenir” Luigi Mangione », répond à la promesse de la couverture. On y trouve de très bonnes pages sur ce que le choix, mais aussi le corps de Mangione incarnent : la vengeance pure.

Confrontant le « cas Mangione » à la « question bicentenaire de la violence révolutionnaire » (qu’il invite à ne pas évacuer), Nicolas Framont n’élude pas une question centrale : « Comment ne pas être transformé soi-même par sa propre violence ? »

Mais ce qui est vrai pour un individu l’est plus encore pour des organisations : la fin peut-elle justifier tous les moyens ? À cela, les révolutionnaires les plus lucides ont toujours répondu non.

Théo Roumier