Publié par Alencontre.org , par Michel Husson.

Cette contribution1 aborde plusieurs points reliés par un fil conducteur: autour de la notion floue d’anti-productivisme, c’est une même logique anticapitaliste qui doit permettre de combiner la question sociale et la question environnementale.

Il fut un temps où le mouvement ouvrier était productiviste. Pour ne prendre qu’un exemple, le « contre-plan » du PSU2 de 1964 reprochait au plan gouvernemental de ne programmer qu’une croissance de 5 % par an. Aujourd’hui, beaucoup de secteurs de la gauche réfléchissent à la possibilité d’un modèle non productiviste, parfois appelé écosocialisme. Cette évolution s’explique par différents facteurs que l’on ne fait ici que rappeler: les chocs pétroliers des années 1970, la prise de conscience du défi climatique, la perspective d’une stagnation séculaire, etc. Mais elle reprend aussi les éléments d’une critique de la société de consommation, déjà présents dans les années 1970.

Capitalisme et socialisme: deux logiques différentes

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler brièvement qu’il existe dans l’abstrait deux modes d’organisation économique et sociale. En ce qui concerne le capitalisme, les choses sont claires: son programme est de réaliser le maximum de profit sous contrainte de demande sociale effective. Cela veut dire que les capitalistes ne vendent leurs marchandises qu’à la condition que celles-ci aient une valeur d’usage, bref qu’elles répondent à une demande sociale, mais évidemment à une demande effective, dotée du pouvoir d’achat correspondant. La « micro-économie » cherche à démontrer que la rencontre des comportements des «producteurs» (qui maximisent leur profit) et des «consommateurs» (qui maximisent leur «utilité») conduit à un optimum, à condition que des rigidités diverses ne viennent pas faire obstacle à sa réalisation.

Ce coup de force idéologique a pour fonction de symétriser les objectifs et les contraintes, mais aussi de nier la possibilité même d’une autre organisation sociale, le socialisme, dont le programme serait cette fois de maximiser le bien-être social sous contrainte des ressources mobilisables et qui conduirait à des résultats tout à fait différents. Ces ressources sont le travail humain (et les produits de ce travail humain), mais aussi la nature. Le travail et la nature sont, pour reprendre les termes de Marx, le «père» et la «mère» de toute création de valeurs d’usage, autrement dit de «richesse matérielle»3. Cela veut dire aussi que l’«écologie sociale» qui traite du statut du travailleur et l’écologie tout court interviennent au même titre en tant que contraintes dans la définition de l’optimum social, et ces contraintes donnent lieu à des arbitrages qui sont le fruit de la délibération démocratique.

Le capitalisme et le socialisme font donc jouer un rôle différent aux fins et aux moyens. Dans le capitalisme, ce sont les décisions privées qui dominent les choix sociaux. Et les modes de calcul économique de ces deux systèmes sociaux n’ont pas le même critère d’efficacité. Le capitalisme mesure l’efficacité selon le profit alors que le critère du socialisme est le bien-être social, pondéré par le respect des droits humains et des contraintes environnementales.

Il y a donc deux calculs économiques possibles et deux critères d’efficacité. Pour prendre un exemple concret, celui des médicaments, le critère capitaliste est de maximiser le rendement des investissements des groupes pharmaceutiques, alors que le critère socialiste consiste à maximiser le nombre de patients traités. On constate aisément que l’application de l’un ou l’autre de ces critères ne conduit pas au même «effet utile»4.

Ces considérations5 permettent d’éclairer le débat contemporain sur les nouveaux indicateurs de richesse. Montrer que le PIB ne mesure pas le bien-être ou le bonheur est utile à la critique du capitalisme productiviste, même si cela revient à enfoncer des portes ouvertes. Le PIB correspond à la logique du capitalisme, et c’est donc un outil adéquat à son étude. Le récuser serait aussi absurde que de refuser de regarder le taux de profit sous prétexte que celui-ci s’obtient au détriment des salariés (faudrait-il alors le corriger de la pénibilité du travail?).

Construire des indicateurs qualitatifs, multidimensionnels ou synthétiques, qui cherchent à mesurer le bien-être est certes nécessaire mais on en dispose déjà, par exemple avec l’indicateur de développement humain du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), ou en matière de pauvreté, d’inégalités, d’accès à la santé, etc. Suffirait-il, d’ailleurs, de changer l’instrument de mesure pour que la machine fonctionne autrement? Le suggérer, c’est donner du poids au bluff de Sarkozy quand il déclarait que «nous ne changerons pas nos comportements si nous ne changeons pas la mesure de nos performances»6.

Mais le plus grave est que cette réflexion sur les indicateurs conduit à des propositions contre-productives. Il faudrait par exemple corriger le PIB et calculer un PIN (Produit intérieur net) obtenu en défalquant «l’usure du capital naturel». Cela suppose de donner un prix à ce qui n’en a pas, et cela conduit à des monstruosités comme cette étude, parmi tant d’autres, qui évaluait à «970 euros par hectare et par an la valeur moyenne à accorder aux écosystèmes forestiers métropolitains»7.

Vouloir ainsi corriger le PIB en cherchant à évaluer l’équivalent monétaire des activités non marchandes, ou, pire, les ressources naturelles et leurs «services», c’est un contresens total, puisqu’il s’agit précisément de distinguer le bien-être (valeur d’usage) de la production de marchandises (valeur d’échange)8.

Les réponses capitalistes au défi environnemental

Avant la prise de conscience du risque climatique, l’économie dominante concevait le processus de production comme la combinaison de deux facteurs: le capital et le travail. Ces deux facteurs étaient considérés comme intrinsèquement substituables, en ce sens qu’on pouvait remplacer l’un par l’autre en fonction de leurs prix relatifs. L’énergie n’intervenait pas directement dans cette représentation, ou seulement par l’intermédiaire des investissements qu’elle nécessitait.

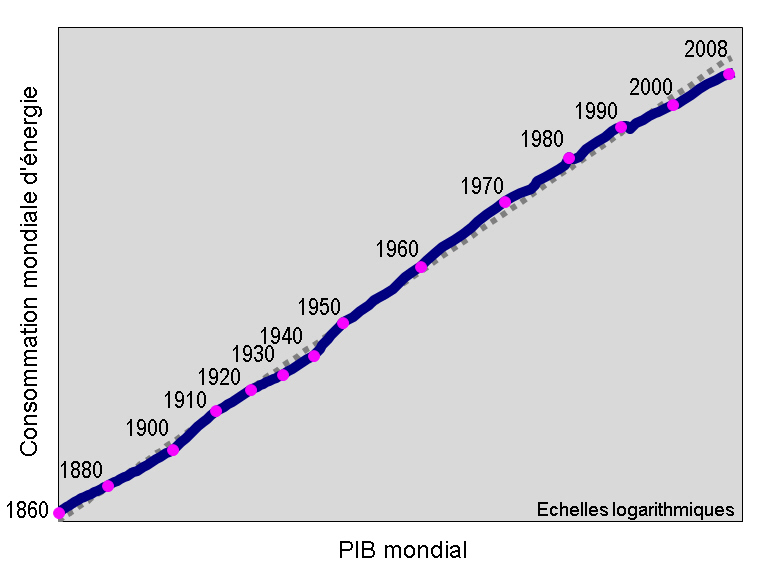

C’était oublier que la croissance du PIB mondial s’est accompagnée d’une croissance tout aussi considérable de la consommation d’énergie depuis le milieu du XIXe siècle. Le graphique 1 ci-dessous montre que le PIB mondial a été multiplié par 50 entre 1860 et 2008, et la consommation d’énergie par 18 sur la même période. Le rapport entre ces deux chiffres montre cependant que l’intensité énergétique (la dépense d’énergie par unité de PIB) a constamment diminué. Le développement du capitalisme a donc reposé sur la disponibilité de sources d’énergie peu coûteuses, mais il s’est aussi efforcé d’en faire baisser le coût et d’en réduire l’usage.

Graphique 1PIB et consommation d’énergie au niveau mondial

L’augmentation du prix du pétrole et la nécessité de prendre en compte la question environnementale ont conduit l’économie dominante (dite néoclassique) à compléter ces schémas théoriques en introduisant un troisième facteur de production – l’énergie – à côté du capital et du travail. Mais elle a fondamentalement conservé la même hypothèse de «substituabilité» entre ces trois facteurs. Cela revient à postuler qu’il suffit d’augmenter le prix de son énergie pour en réduire l’usage, un peu comme il suffirait selon les économistes néolibéraux de baisser le coût du travail pour créer des emplois.

C’est pourquoi l’économie dominante préconise essentiellement des solutions marchandes: écotaxe et marché des permis d’émission. Cependant, on peut se faire ici l’avocat du diable pour dire que ces dispositifs ne doivent pas être systématiquement rejetés. Augmenter le coût de l’énergie n’est pas irrationnel: il suffit d’imaginer ce qui se passerait s’il était nul ! Et la hausse du prix du pétrole a incité à réduire son usage. Quant au marché des permis d’émission, son principe peut être décrit comme un substitut de planification, dans la mesure où il est censé répartir l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction des propriétés technologiques de chaque processus de production.

Cependant, ces deux approches ne sont pas à la hauteur des enjeux et se heurtent à la logique capitaliste. Les permis d’émission ont donné lieu à une spéculation financière qui a fait baisser le prix du carbone à un niveau qui rend le dispositif inefficace. Quant aux projets d’écotaxe, ils se heurtent aux résistances sociales, parce que leurs modalités de mise en œuvre conduisent à faire porter la charge sur le salaire socialisé plutôt que sur le profit des entreprises.

Le seul exemple de réussite est donné par le traitement des gaz CFC (chlorofluorocarbures) destructeurs de la couche d’ozone. Le protocole de Montréal de 1987 a conduit à abandonner à peu près totalement leur usage vingt ans plus tard. Certes ils ont été remplacés par les gaz HCFC (hydrochlorofluorocarbures) – moins néfastes – mais le bilan montre l’efficacité de normes quantifiées, autrement dit l’esquisse d’une planification.

L’ampleur des défis: des objectifs hors d’atteinte?

Dans son dernier rapport, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) fixe l’objectif d’un réchauffement ne dépassant pas 2°C à la fin du siècle (par rapport aux niveaux préindustriels), ce qui implique que la concentration des gaz à effets de serre ne dépasse pas 450 ppm en équivalent-CO2. Les scénarios qui permettent d’atteindre cet objectif «sont caractérisés par une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 40 à 70% en 2050 par rapport à 2010 et des niveaux d’émissions proches de zéro en 2100»9.

Quel est alors le taux de croissance du PIB mondial compatible avec la baisse nécessaire des émissions de CO2? Pour éclairer cette question, on part de la définition de l’intensité-CO2 (ICO) qui mesure la quantité de CO2 émise par unité de PIB mondial. Le PIB compatible avec un objectif d’émissions se déduit alors de l’objectif de réduction des émissions et de l’hypothèse faite sur la baisse de l’intensité-CO210.

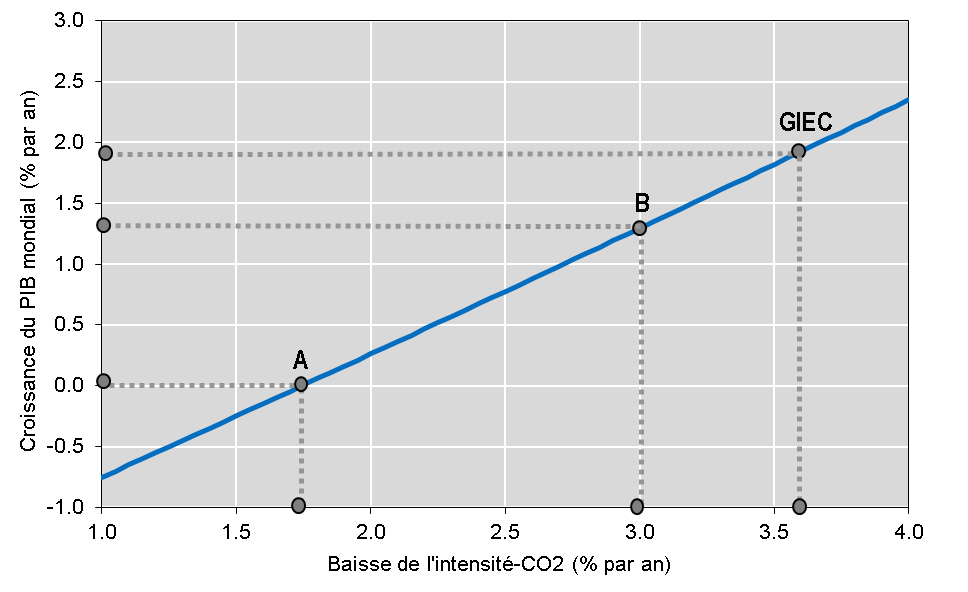

Pour simplifier (en laissant de côté les autres gaz à effets de serre: méthane et protoxyde d’azote), le GIEC fixe comme objectif minimal une division par deux des émissions de CO2 à l’horizon 2050. On peut alors construire un abaque donnant la croissance du PIB compatible avec cet objectif, pour différentes hypothèses sur le rythme de réduction de l’intensité-CO2 (graphique 2).

Graphique 2Emissions de CO2 et PIB compatible

Le point A correspond à l’hypothèse que le rythme de réduction de l’intensité-CO2 reste, d’ici à 2050, le même que celui observé au cours des deux dernières décennies, soit -1,7 % par an. L’objectif d’une division par deux des émissions de CO2 implique que le PIB mondial cesse de croître d’ici à 2050.

Le point B correspond à l’hypothèse que le rythme de réduction de l’intensité-CO2 passe à 3 % par an. Dans ce cas, la croissance du PIB mondial compatible est de 1,3 % par an, soit un ralentissement très marqué par rapport aux dernières décennies.

Ce même instrument permet d’évaluer les résultats du dernier rapport du GIEC qui ont été très peu discutés sous cet angle. Le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont lénifiants. Le scénario moyen proposé par le GIEC impliquerait en effet un ralentissement de la croissance de la consommation de seulement 0,06 % par an. Autrement dit, si la croissance de la consommation de référence est de 2 % par an, elle sera de 1,94 % par an avec réduction des émissions»11.

On peut ici assimiler consommation et PIB et retourner à l’abaque climatique (graphique 2 ci-dessus). Elle montre que le scénario moyen du GIEC postule une baisse de l’intensité-CO2 à un rythme plus que doublé par rapport à celui des deux dernières décennies. Cet exercice, même s’il est très simplifié, permet ainsi de révéler les hypothèses implicites des scénarios du GIEC, et de donner des ordres de grandeur12.

Dit autrement, le GIEC postule que sur les 40 prochaines années, le contenu en CO2 d’une unité de PIB pourrait être divisé par plus de 4. Ce résultat ne pourrait être atteint que par le jeu combiné de nombreux facteurs – technologiques et sociaux – que l’on peut classer en deux grandes catégories: ceux qui réduisent le contenu en énergie du PIB, ceux qui privilégient les énergies les plus «propres». Il est tout à fait légitime de se demander si un objectif aussi ambitieux peut être atteint, et cette question conduit à discuter des solutions dangereuses ou insuffisantes.

Les solutions à éviter

Il y a d’abord la population. Selon l’ONU, la population mondiale devrait passer de 7,3 milliards en 2015 à 9,7 milliards en 205013, soit une croissance annuelle moyenne de 0,8 %, à défalquer donc de la croissance du PIB pour obtenir celle du PIB par tête. Toutes choses égales par ailleurs, la croissance de la population contribue effectivement à l’augmentation de la consommation d’énergie et donc des émissions de gaz à effet de serre. Cela conduit tout un courant néo-malthusien à faire de la population une variable d’ajustement. Mais, à moins de tomber dans des solutions barbares, il faut jouer sur les facteurs sociaux qui accélèrent la transition démographique en faisant baisser le taux de fécondité: réduction des inégalités, et surtout statut social des femmes14. C’est en gros ce que modélise le scénario bas de l’ONU, qui donne une progression de la population mondiale de 0,5 % au lieu de 0,8 % entre 2015 et 2050, soit un milliard d’êtres humains «en moins» en 2050.

Une autre voie qu’il faut examiner de manière critique, c’est la «décroissance». Le danger que présente cette idéologie se trouve sans doute dans un article déjà ancien de Serge Latouche15 où il affirmait que «maintenir ou, pire encore, introduire la logique de la croissance au Sud sous prétexte de le sortir de la misère créée par cette même croissance ne peut que l’occidentaliser un peu plus». Et quand Jean-Marie Harribey16 affirmait le droit des pauvres «à un temps de croissance pour construire des écoles, des centres de soins, des réseaux d’eau potable et retrouver une autonomie alimentaire», Latouche rétorquait qu’il y a «dans cette proposition qui part d’un bon sentiment un ethnocentrisme ordinaire qui est précisément celui du développement». Et il allait jusqu’à se demander si les écoles et les centres de soins sont «les bonnes institutions pour introduire et défendre la culture et la santé».

Certes, comme le dit lui-même Latouche, la décroissance est un «slogan» et ce courant de pensée n’est pas unifié. S’il s’agit de remettre en cause la fuite en avant dans la croissance et la surconsommation, de larges convergences sont évidemment possibles. Il faut en revanche récuser les assimilations, voire les amalgames, entre croissance et recherche d’un niveau de vie décent, entre analyse économique et «économicisme», entre développement et ethnocentrisme. Mais le plus important est que beaucoup des tenants de la décroissance ne posent jamais la question des structures sociales qui engendrent la course au productivisme et, assez logiquement, s’expriment sous forme d’exhortations culpabilisatrices. D’autres, cependant, s’engagent dans des luttes écologiques et sociales porteuses d’alternatives concrètes.

Il faudrait ici de longs développements sur une nécessaire théorie des besoins, et on se bornera ici à émettre de manière très ramassée deux hypothèses. La première est qu’il existe une définition universelle des besoins que l’on pourrait qualifier d’humaniste, et que l’on peut rassembler, comme le fait Ian Gough, en deux grandes catégories: la santé et l’autonomie17. La seconde hypothèse, que l’on peut qualifier de matérialiste, ne fait que reprendre la formule célèbre selon laquelle «l’existence détermine la conscience». Elle consiste à faire le pari que la modification des conditions sociales d’existence peut transformer les besoins et les désirs des individus. Cette hypothèse peut s’appuyer par exemple sur les travaux de Richard Wilkinson18 qui établissent de multiples corrélations entre les inégalités sociales et le niveau de santé (définie au sens large). Son message est très clair: l’égalité est la condition absolue du bien-être social et de la véritable liberté, définie comme «le sentiment de ne pas être méprisé et traité en inférieur». Et la nature humaine ne serait pas condamnée à la cupidité mais oscillerait entre deux aspirations contradictoires – coopération et domination – selon un «dosage» spécifique à chaque société.

Il faut donc dépasser la critique subjectiviste de l’hyperconsommation et d’une certaine manière la renverser. Comme l’écrit de manière caustique Richard Smith19 à propos du Worldwatch Institute: «Ils pensent que c’est la culture consumériste qui pousse les entreprises à la surproduction. Leur solution est donc de transformer la culture, en amenant les gens à lire leurs rapports et à se rééduquer pour qu’ils comprennent la folie de la consommation et se décident à renoncer à la consommation inutile – sans transformation de l’économie elle-même. Mais ce n’est pas la culture qui détermine l’économie, c’est avant tout l’économie qui détermine la culture».

Les limites du capitalisme vert

«Un capitalisme stationnaire est une contradiction dans les termes». Cette citation de Schumpeter20, le théoricien de la «destruction créatrice» est souvent reprise, et à juste titre. La concurrence entre capitaux individuels passe en effet par l’accumulation, la recherche incessante de gains de productivité, la lutte pour gagner des parts de marché, la rotation accélérée du capital, l’obsolescence des biens produits. Elle se mène dorénavant à l’échelle planétaire et échappe à peu près à toute tentative de réelle régulation. C’est bien la recherche du profit qui est au fondement de cette dynamique, et qui se traduit par la nécessité de produire toujours plus.

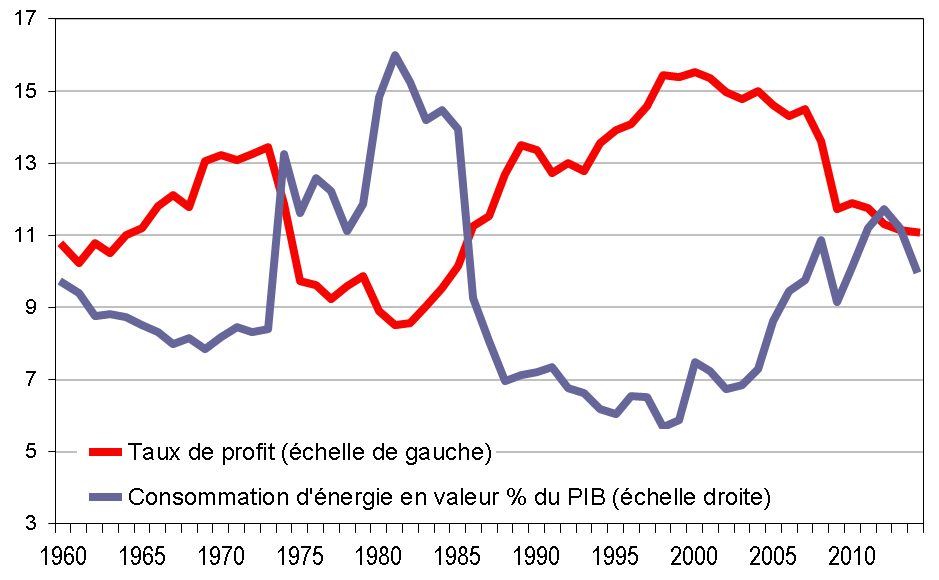

Cette logique a plusieurs conséquences en matière énergétique. On a vu que la croissance capitaliste est directement associée à une consommation d’énergie croissante. Mais le taux de profit aussi, et on peut mettre en lumière – ici dans le cas de la France – un lien très étroit entre les fluctuations du taux de profit et le coût de la consommation d’énergie (graphique 3). Enfin, la concurrence a pour effet d’évincer les «bonnes pratiques» en matière écologique, comme elle le fait dans le domaine social.

Graphique 3Taux de profit et consommation d’énergie. France 1960-2014

Sources: Pierre Villa21, Insee.

Le «capitalisme vert» peut certes s’emparer de quelques secteurs, à la condition qu’ils soient rentables, mais il est globalement incompatible avec une transition énergétique généralisée qui conduirait, au-delà d’un certain seuil, à une baisse de rentabilité. Et son extension est en outre limitée par les politiques néolibérales visant à réduire l’intervention publique qui pourrait solvabiliser certains investissements verts. Pour toutes ces raisons, le «capitalisme vert» est un oxymore, comme le démontre Daniel Tanuro dans son ouvrage de référence22.

Les dilemmes de répartition

Le problème le plus difficile est sans doute la répartition des mutations nécessaires entre les pays avancés et le reste du monde. Les projections disponibles montrent que la majeure partie des émissions à venir sera le fait des pays dits émergents ou en développement. Faut-il en déduire que ce sont les pays du Sud qui devront consentir les efforts les plus importants?

D’aucuns nous expliquent que si les pays en développement adoptaient le modèle «productiviste» et énergétivore des pays du Nord, alors ce serait la catastrophe climatique assurée. Ce n’est pas faux, mais on peut en tirer des conclusions diamétralement opposées. Dans la version la plus fondamentaliste de la décroissance à la Latouche, les pays du Sud devraient renoncer à «l’avoir» et se contenter de «l’être», qui fait toute leur richesse. Les néo-malthusiens les plus réactionnaires en appellent implicitement à une forme d’eugénisme planétaire: que les pauvres soient affamés par la sécheresse, engloutis par la montée des océans ou qu’ils s’entre-tuent pour l’accès aux terres cultivables ou à l’eau, et on tient une partie de la solution. Ces positions extrêmes sont rarement explicitées, mais elles renvoient à une réalité: les plus vulnérables aux dérèglements climatiques, ce sont les pauvres.

Mais cette logique oublie plusieurs choses. Par définition, la majeure partie des gaz à effets de serre déjà accumulés dans l’atmosphère a été émise par les pays industrialisés, et les émissions par habitant restent aujourd’hui bien plus élevées dans les pays avancés. De plus, une partie des émissions des pays émergents correspond à la production de biens qui seront consommés dans les pays avancés.

C’est ce constat qui est au fondement de l’affrontement entre la Chine et les Etats-Unis et qui sera encore au centre de la COP21, la prochaine conférence sur le climat. Les pays industrialisés ont donc une dette écologique à l’égard du reste du monde. Ce n’est pas le genre de dette qui peut être annulée ou «restructurée», elle doit être payée, et la seule issue rationnelle que l’on peut imaginer passe par des transferts et des investissements technologiques, du Nord vers le Sud, qui permettraient de concilier les objectifs de réduction des émissions et le droit au développement des pays les plus pauvres.

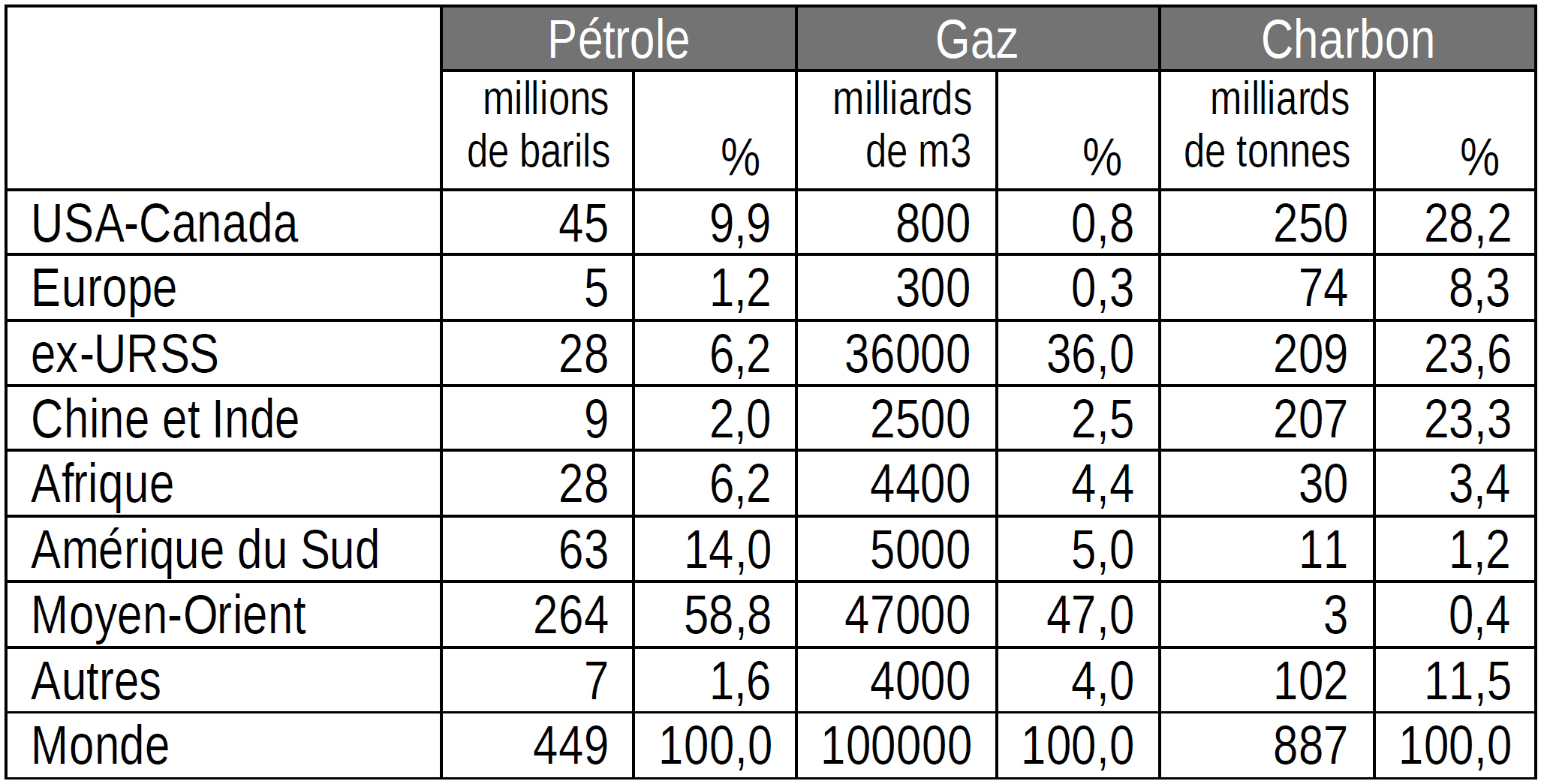

Une manière d’illustrer cette énorme difficulté est de réfléchir sur les implications de la demande mise en avant à l’occasion de la COP21: «les gouvernements doivent mettre un terme aux subventions qu’ils versent à l’industrie fossile, et geler leur extraction en renonçant à exploiter 80% de toutes les réserves de carburant fossile»23. C’est un objectif parfaitement cohérent avec les objectifs du GIEC. Mais sa déclinaison pratique pose un problème de distribution de cette règle sur l’ensemble de la planète, parce que les réserves en question sont très inégalement réparties, comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1Répartition des réserves à ne pas utiliser (unburnable)

Source: Christophe McGlade, Paul Ekins24.

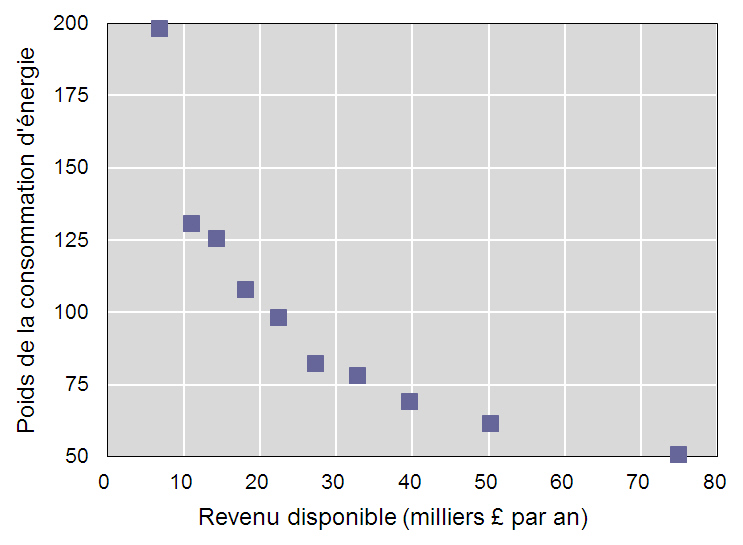

Un autre dilemme apparaît si on considère la répartition des émissions selon les catégories sociales. On dispose à ce propos d’une étude très détaillée qui examine les liens entre émissions de gaz à effet de serre et niveaux de revenu25. Elle porte sur le Royaume-Uni en 2006 et elle a l’intérêt de prendre en compte non seulement les émissions directes (par exemple le chauffage du logement ou le carburant automobile) mais aussi les émissions indirectes (à travers les biens consommés, les transports publics, etc.). Le volume d’émission augmente avec le revenu. En revanche le poids de la consommation d’énergie dans le revenu, mesuré selon un indice qui vaut 100 en moyenne, varie en sens inverse du revenu: il vaut 200 pour les 10 % les plus pauvres, alors qu’il n’est que de 50 pour les 10 % les plus riches (graphique 4).

Graphique 4Consommation d’énergie par niveau de revenu au Royaume-Uni

Source: Ian Gough et al.

Ce résultat est essentiel, parce qu’il souligne que toute augmentation du prix de l’énergie – une taxe carbone par exemple – frapperait de manière socialement injuste les ménages aux revenus les plus faibles. Il faut donc accompagner toute mesure de ce type par des dispositifs corrigeant ce biais anti-social sous forme de versements compensatoires, ou de modulation des tarifs.

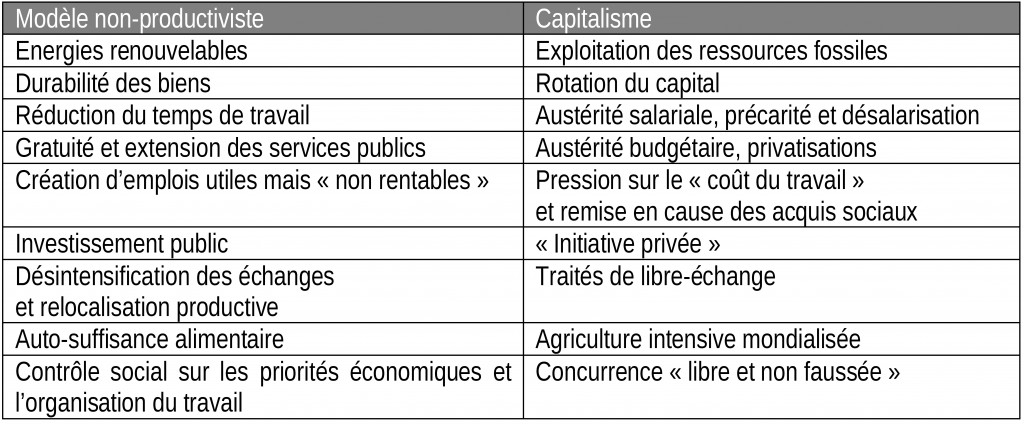

Le modèle non productiviste est un anticapitalisme

Plutôt que de présenter un «programme» achevé, ce qui dépasse largement l’objectif de cette contribution, on voudrait simplement montrer ici à quel point les pistes alternatives se heurtent à la logique capitaliste selon une série d’oppositions résumées dans le tableau 2 ci-dessous (la liste n’est pas forcément ordonnée ni exhaustive).

Tableau 2Non-productivisme versus capitalisme

Il est donc exclu d’imaginer un modèle non productiviste compatible avec les enjeux environnementaux, sans remettre en cause les principes de fonctionnement du capitalisme. Cette conclusion doit être complétée par le constat qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre la manière de traiter la question sociale et la question écologique. Les paramètres sont les mêmes: qu’il s’agisse de garantir à tous des conditions de travail et d’existence décentes ou d’assurer la survie de la planète, il faut, dans les deux cas, que les capitalistes soient dessaisis de leur pouvoir d’imposer leurs choix privés et que soit mise en place une planification coordonnée à l’échelle planétaire.

Cette similitude fonde la perspective d’un écosocialisme et définit un objectif pratique, à savoir la convergence des luttes sociales et environnementales. Le seul obstacle réside dans des horizons différents et se manifeste par exemple par la contradiction entre la défense immédiate de l’emploi et le combat contre les risques environnementaux. Pour surmonter cette contradiction, il faut évidemment des efforts de conviction et de débat, mais c’est sans doute aussi – malheureusement – la multiplication des désastres environnementaux qui viendra accélérer cette nécessaire convergence. C’est, semble-t-il, un processus déjà à l’œuvre en Chine26.

- 1. Elle reprend un exposé fait le 23 août à l’Université d’été d’«Ensemble», une composante du Front de gauche français.

- 2. Le contre-plan du PSU, 1964.

- 3. Karl Marx: «Le travail n’est donc pas la source unique des valeurs d’usage qu’il produit, de la richesse matérielle. Comme le dit Petty, celle-ci a pour père le travail et pour mère la terre», Le Capital, Livre 1, Chapitre 1. La formule de Petty est: «Le travail est le Père et le principe actif de la richesse, comme la terre en est la Mère» [Labour is the Father and active principle of Wealth, as Lands are the Mother], William Petty, A Treatise Of taxes and contributions, 1667.

- 4. L’expression est d’Engels: «[La société] aura à dresser le plan de production d’après les moyens de production, dont font tout spécialement partie les forces de travail. Ce sont, en fin de compte, les effets utiles des divers objets d’usage, pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires à leur production, qui détermineront le plan.», Anti-Dühring, Editions sociales, 1963, p. 349; édition en ligne, p. 180.

- 5. Michel Husson, «L’hypothèse socialiste», dans Stathis Kouvelakis (dir.) Y a-t-il une vie après le capitalisme?, Le Temps des Cerises, 2008; Le capitalisme en 10 leçons, La Découverte, 2012, chapitre 4.

- 6. Dans son discours à la Sorbonne lors de la remise du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Paris, 14 septembre 2009.

- 7. Centre d’analyse stratégique, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, 2009.

- 8. Voir Jean-Marie Harribey, «La nature, les écosystèmes peuvent-ils résister à leur financiarisation?», Juin 2015; et son livre: La richesse, la valeur et l’inestimable, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013.

- 9. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2014. Synthesis Report. Summary for Policymakers

- 10. pour une présentation plus détaillée, voir: Michel Husson, «Un abaque climatique», note hussonet n° 89, 20 août 2015.

- 11. idem, p. 24: «if the reduction is 0.06 percentage points per year due to mitigation, and baseline growth is 2.0% per year, then the growth rate with mitigation would be 1.94% per year».

- 12. Ce sont plutôt des estimations minimales, parce que l’exercice ne prend en compte que le CO2. Or, les objectifs du dernier rapport du GIEC portent sur l’ensemble des gaz à effet de serre (baisse de 40 à 70% entre 2010 et 2015) alors que le précédent rapport chiffrait les seules réductions d’émissions de CO2 (de 50 à 85 %).

- 13. C’est le scénario moyen. Le scénario «bas» donne 8,7 milliards en 2050 et le scénario «haut» 10,8 milliards. Source: United Nations, Population Division, 2015 Revision of World Population Prospects.

- 14. Pour un argumentaire déjà ancien, voir: Michel Husson, «Une seule solution, la population?», Alternatives Economiques, hors-série «Le développement durable», 2005.

- 15. Serge Latouche, «Et la décroissance sauvera le Sud…», Le Monde Diplomatique, novembre 2004.

- 16. Jean-Marie Harribey, «Développement durable : le grand écart», L’Humanité, 15 juin 2004.

- 17. Ian Gough, «Climate change and sustainable welfare: the centrality of human needs», Cambridge Journal of Economics, 2015.

- 18. Richard Wilkinson, L’égalité c’est la santé, Demopolis, 2010; voir aussi, avec Kate Pickett: The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Bloomsbury Press, New York, 2009.

- 19. Richard Smith, «Green Capitalism: The God That Failed», Truthout, 9 January 2014.

- 20. Joseph A. Schumpeter, «Capitalism in the Postwar World» dans R. Clemence (ed.), Essays of J. A. Schumpeter, 1951.

- 21. Pierre Villa, Un siècle de données macro-économiques, Insee Résultats n° 303-304, 1994.

- 22. Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, Les empêcheurs de penser en rond/La découverte, 2010. On trouvera ici un entretien avec l’auteur qui présente les principales thèses de son livre; et, sur ce site, ses récentes contributions. Voir aussi son analyse des enjeux de la COP21: «sommet provisoire du mensonge, du business et du crime climatiques», sur le site du NPA, 2 septembre 2015.

- 23. Voir l’appel international «Pour une insurrection climatique», août 2015.

- 24. Source: Christophe McGlade and Paul Ekins, «The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C», Nature, 8 January 2015.

- 25. Ian Gough, Saamah Abdallah, Victoria Johnson, Josh Ryan-Collins and Cindy Smith, «The distribution of total greenhouse gas emissions by households in the UK, and some implications for social policy», Centre for Analysis of Social Exclusion, March 2012

- 26. On renvoie à l’exposé de Daniel Tanuro: «Face à l’urgence écologique : projet de société, programme, stratégie», 28 juillet 2015.