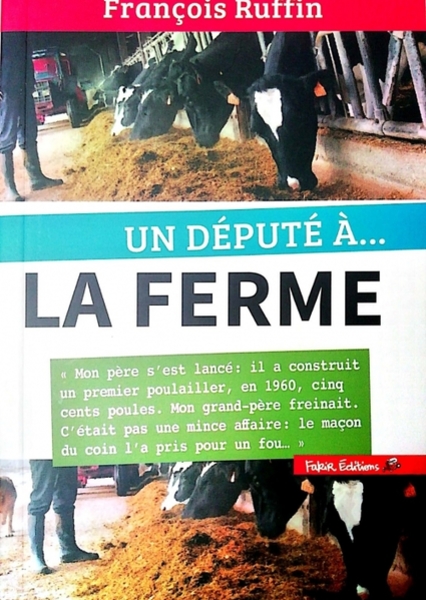

Député de la Somme, élu sous l’étiquette « Picardie debout ! » et membre du groupe de La France insoumise, rédacteur en chef du journal Fakir, réalisateur de Merci patron !, François Ruffin est allé à la rencontre des agriculteurEs.

Il s’agit donc d’un nouveau livre-reportage, après celui sur les hôpitaux psychiatriques, d’autres étant en préparation. Mais le choix louable de donner la parole aux intéresséEs, sans parti-pris, pour comprendre avant de prendre position, ne garantit pas l’objectivité puisque c’est l’auteur qui sélectionne ses interlocuteurs. En quatrième de couverture on lit : « Entre dorures et gadoue, le député-reporter ébauche un nouveau contrat social pour l’agriculture ». Et c’est bien de cela qu’il faut discuter.

J’ai même rencontré des esclaves consentants

Commentant un article du Canard enchaîné (1er août 2012) qui dénonçait l’exploitation des aviculteurs en intégration par le groupe Doux, François Ruffin reconnaît la véracité de la description mais estime qu’elle est socialement et psychologiquement erronée. Il écrit (page 31) : « En quelques lignes l’éleveur "généreusement spolié" est dépeint exploité par le dur Doux. On en rêverait, d’une situation aussi manichéenne : avec fourches et tracteurs, la révolution ne tarderait plus dans nos campagnes…

Mais voilà qui ne correspond, mais alors pas du tout, au ressenti des aviculteurs eux-mêmes. Pour ceux rencontrés, l’élevage intensif les a nourris et bien nourris. Grâce à lui, ils ont sorti leur ferme de l’ornière. Et l’on comprend, au vu de cette histoire familiale, leur attachement à ce modèle productiviste, voire au groupe Doux – qu’ils ne critiquent qu’à demi-mot, ne rejoignant pas les ouvriers dans les manifs ».

Étrange raisonnement. Quand un peuple ne renverse pas une dictature, c’est sans doute qu’il est content de son sort ? On pourrait l’appliquer à tous les exploitéEs et oppriméEs qui ne pendent pas illico les aristocrates à la lanterne…

Pour revenir au sujet, François Ruffin confond élevage intensif et intégration. Dans le premier modèle, le producteur est prisonnier d’un système qui montre ses limites et croule souvent sous les dettes, mais il conserve l’illusion de garder son indépendance. Dans le second, fort bien décrit par le Canard enchaîné, il n’est plus qu’un rouage, un simple exécutant dans une chaîne où il assume les risques financiers sans la moindre garantie de revenu. Le glissement ne date pas d’hier : Bernard Lambert, fondateur du syndicat des paysans-travailleurs (une des composantes de la Confédération paysanne) et lui-même éleveur de volailles, le pointait dès les années 1960 en opposant l’exploitation familiale à cette situation de prolétaire au rabais.

Mais les Jacques ne brûlent pas le château et François Ruffin en conclut que « ce serait une illusion de croire ces travailleurs d’emblée acquis à notre cause, convertis par la vertu d’une catastrophe économique et donc prêts à la reconversion – en bio, en label etc. Ils ont des raisons, et même de bonnes raisons, d’y résister ». Encore un joli tour de passe-passe. Sans remettre en cause l’agriculture industrielle, les éleveurs s’insurgent contre les grands groupes qui les spolient, et exigent une meilleure rémunération de leur travail. Il est vrai que le député a un peu de mépris pour les « mesures de tuyauterie » et de « répartition de la valeur ajoutée » que les agriculteurs considèrent comme un moyen d’augmenter leurs revenus.

Les manifestations spectaculaires et parfois violentes des éleveurs de volaille et de porc, comme celles des producteurs de lait, ciblaient à juste titre les groupes industriels et la grande distribution. Le gouvernement, avec la complicité des dirigeants de la FNSEA, a pu calmer le jeu au prix de quelques miettes et de beaucoup de promesses. Dans le même temps ils ont pu, avec un relatif succès, détourner la révolte vers la concurrence étrangère, forcément déloyale, les « charges », les « contraintes » sociales et environnementale qui « pénalisent notre agriculture », l’administration et ses contrôleurs… Et de ce fait ramener les éleveurs sur le terrain de la compétitivité avec pour corollaires la concentration et davantage d’endettement. Quelle surprise : la conscience de celles et ceux qui entrent en résistance a parfois comme limite de ne pas remettre en cause le système, et les bureaucraties syndicales font tout pour qu’il en soit ainsi…

Chez les rois du poulet

On l’aura compris en lisant le livre, l’aviculture intensive a sauvé les petits paysans bretons (à l’exception de ceux qui ont dû aller bosser à la chaîne chez Citroën), et il serait malséant de trop critiquer le groupe Doux et ses congénères sans voir les côtés positifs du système.

On doit reconnaître à François Ruffin son effort de documentation sur le marché du poulet et sa segmentation, mais regretter la faiblesse des critiques à l’égard des thèses productivistes de l’ITAVI – institut conseil de la filière. Il assène qu’il faut du protectionnisme et qu’aucun progrès social, fiscal, environnemental n’est possible en économie ouverte. Sans entrer au cœur du débat entre protectionnisme et libre-échange, accordons-lui le crédit d’une volonté affirmée de rupture avec le dogme de la vocation exportatrice de l’agriculture et des industries agro-alimentaires françaises. Cependant les balances commerciales sont le fruit d’une somme d’excédents et de déficits. La demande mondiale pour une viande pas très chère et frappée d’aucun interdit religieux est en forte hausse, et chaque pays producteur veut gagner des parts de marché. C’est en exportant des poulets congelés vers l’Arabie Saoudite que Doux et Tilly-Sabco ont prospéré jusqu’à la suppression des aides à l’export. Ces dernières se sont montées, entre 2008 et 2011, à 58,6 millions pour Doux et 21,2 millions pour son concurrent breton. (Depuis Doux a été repris par un groupe coopératif et Tilly-Sabco est en liquidation judiciaire).

Quand l’ITAVI s’inquiète des conséquences du libre-échange pour les producteurs français, ce n’est pas de la concurrence des volailles étrangères sur les rayons des supermarchés. De nouveaux pays bénéficiant d’avantages comparatifs (coût de la main-d’œuvre et des aliments ainsi que de rémunération des paysans) ont développé leur production : le Brésil bien sûr, mais aussi la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et la Pologne. On peut adopter des mesures protectionnistes pour leur interdire d’accéder à nos assiettes, mais il sera plus difficile de les empêcher de vendre des poulets aux émirats du Golfe !

L’irruption de nouveaux intervenants sur « nos marchés traditionnels » s’est traduite, dès lors que les aides européennes ont disparu, par une baisse des ventes à l’export hors Union européenne (les échanges avec l’UE étaient déficitaires). La réponse des « professionnels » et des pouvoirs publics est toujours la même : des efforts de productivité pour être compétitifs. Mais chacun sait que c’est un leurre, sauf à réduire de moitié les salaires. Doux avait trouvé sa solution : faute de pouvoir payer les salariéEs français comme des Brésiliens, il a transféré une partie de sa production au Brésil, investissant dans de nouvelles usines une partie des subventions. Dans le même temps l’entreprise multipliait les « plans sociaux », avec plus d’un millier de licenciements. La rencontre avec des salariéEs du groupe (page 50) est édifiante : dureté des conditions de travail et bas salaires. Les propos des syndicalistes pointent les obstacles aux mobilisations, mais visiblement on ne s’épanouit guère en travaillant chez Doux…

Les trente glorieuses de l’agriculture française

Un aspect surprenant du livre est la réécriture de l’histoire de l’agriculture française et singulièrement dans l’après-guerre. Il est largement fait appel à Marcel Mazoyer – interview et citations de l’Histoire des agricultures dans le monde, ouvrage de référence écrit en 2002 avec Laurence Roudard – mais d’autres études sont négligées, qui tirent un bilan plus nuancé (par exemple celles de Claude Servolin).

On peut résumer ainsi : à la Libération, un contrat social (expression qu’affectionne l’auteur) a été établi entre la société et les agriculteurs, prévoyant une amélioration considérable de la situation de ces derniers en échange d’un développement de la production permettant l’autosuffisance alimentaire. Le contrat a été rempli et au-delà, jusqu’à faire de la France une grande puissance agricole exportatrice. Mais les temps ont changé, les impératifs ne sont plus les mêmes et un nouveau contrat social doit être établi. Sur quelles bases ? « Pour bâtir un contrat social clair, avec une agriculture qui assure d’abord notre autosuffisance, le souci de sauvegarder l’environnement, d’être attentif au bien être animal, d’offrir une alimentation saine, de faire vivre dignement les producteurs ».

Nous ne pouvons que souscrire à ces objectifs actuels. En revanche nous sommes dubitatifs sur le bilan de la période précédente que François Ruffin nous présente comme un passage obligé. Il faudrait un long développement et nous renvoyons à la lecture du numéro 72 (janvier 2016) de cette revue. Quelques remarques en vrac : il n’y a pas eu de contrat social avant les accords passés en 1960 entre le pouvoir gaulliste et la nouvelle génération de dirigeants agricoles (le CDJA), le prix du progrès a été la disparition programmée d’un million d’exploitations « non rentables » avec un plan social (indemnité viagère de départ) et un énorme transfert de main-d’œuvre vers l’industrie. La résistance à la disparition des petites exploitations familiales n’a pas été l’apanage des poujadistes et des nostalgiques de Pétain (création du comité de Guéret puis du MODEF). Par ailleurs la marche forcée vers le « progrès » s’est accompagnée de la désertification de zones rurales et de considérables dégâts environnementaux.

L’objectif d’augmenter la production agricole s’imposait : le rationnement de denrées alimentaires de base, dont le pain, a perduré après 1945. Les paysans, dont une partie vivait encore en quasi autarcie, étaient appelés à produire pour nourrir la population urbaine en augmentation, donc pour le « marché », tout en se nourrissant mieux eux-mêmes et en accédant à d’autres objets de consommation. Du point de vue patronal, diminuer les prix devait aussi contribuer à enrayer les revendications salariales. Cela passait par une hausse de la production par actif agricole, au moyen de la mécanisation, de la sélection variétale, de l’usage d’intrants (pas vraiment maîtrisé). Pouvait-on obtenir les mêmes résultats sans agrandir son exploitation au détriment des voisins ? Probablement, comme l’a montré la brève expérience des collectivisations agraires pendant la révolution espagnole, mais cela aurait impliqué de sortir du cadre d’une agriculture individuelle insérée dans le système capitaliste.

François Ruffin passe sous silence le projet gaulliste qui s’est traduit dans la loi d’orientation agricole de 1960. Pas un mot non plus sur la création du marché commun agricole en 1962. Trouvant des alliés parmi les jeunes agriculteurs du CDJA qui allaient prendre quelques années plus tard la direction de la FNSEA, les technocrates du régime visaient bien plus loin que le plan Monnet de 1946. La « politique des structures » éliminait les petites fermes et concentrait les aides sur les moyennes et grandes exploitations familiales, l’augmentation de la productivité permettant de fournir à moindre coût des industries agro-alimentaires en plein développement et contribuer à l’excédent des échanges commerciaux (on parlera longtemps du pétrole vert). Les jeunes qui ne trouvaient plus leur place allaient grossir les effectifs des ouvriers non qualifiés, comme chez Citroën à Rennes (lire à ce sujet le Paysan impossible,Yannick Ogor, 2017). Encore un passage obligé vers le progrès ?

Disqualifier les alternatives

Comme indiqué au début de cet article, le choix des interlocuteurs n’est jamais neutre. François Ruffin a la dent dure contre les écologistes, ce qu’il appelle la « gauchosphère » et même la Confédération paysanne. Cela contraste avec la place occupée par ses interlocuteurs de la FNSEA. Sans doute ne faut-il pas diaboliser tous les militants du syndicat majoritaire ni les confondre avec leur direction nationale, mais il rencontre beaucoup de tenants d’un productivisme assumé et peu de contestataires, même si certains ont des doutes. Les amalgames ne manquent pas pour présenter les anticapitalistes comme des dogmatiques coupés de la réalité, éloignés du terrain. La place infime qu’il accorde à Bernard Lambert, dont les Paysans dans la lutte des classes, publié en 1970, a marqué toute une génération militante, est significative. Il est vrai que « lutte des classes » et « capitalisme » ne font pas partie de son vocabulaire : encore une lubie de gauchistes…

Le grand écart entre le programme affiché pour un nouveau contrat social et la façon dont les producteurs bio sont évoqués dans le livre est impressionnant. La majorité des agriculteurs auxquels il donne la parole sont plus que réticents, le bio ça ne marche pas, même le label est une impasse, les Anglais s’y sont cassé les dents. La plupart des expériences alternatives relatées se sont soldées par des échecs, il y en a même un qui a voté Macron (page 79). Cela mériterait une analyse plus fine sur les limites des marchés de niche, l’insuffisance de la formation et des moyens de départ, mais surtout sur l’impossibilité de construire un modèle alternatif dans le cadre du système capitaliste. Il ne suffit pas de cultiver autrement dans son coin : il faut reconstruire tout un réseau de transformation et de commercialisation de proximité sans revenir au négoce qui étranglait déjà les producteurs. Mais les expériences de celles et ceux qui essaient ne doivent pas être traitées avec mépris.

À propos des intrants, nombre d’interlocuteurs de François Ruffin sont assis entre deux chaises. Conscients des dangers des pesticides, ils tendent à les relativiser, voire à les nier, car ils ne voient pas d’alternative permettant de préserver leurs revenus. Or d’autres voies existent, mais les industriels n’ont aucune raison de dépenser de l’argent dans la recherche alors que des formules amorties depuis longtemps leurs assurent d’énormes profits. Seule une recherche agronomique 100 % affranchie des intérêts privés pourrait œuvrer dans ce sens.

Après on peut bien se payer de formules, considérer que la part de l’alimentation dans le budget des ménages a trop baissé, asséner qu’il faudra s’habituer à payer plus cher ; tout cela reste compatible avec le capitalisme. Le bon pourcentage n’est pas indiqué : la dépense alimentaire d’une famille du bassin minier au temps de Germinal, celle d’ouvrierEs dans les années 1950, celle des habitantEs des favellas ? Le moralisme se heurte à la dure réalité du pouvoir d’achat. Pourtant, dans la partie consacrée aux salariés de l’entreprise Doux, cette question est aussi largement traitée que la dureté des conditions de travail :« Un directeur je lui ai dit, toi tu fais tes courses où ? – À Auchan. – Moi à Aldi ».

Un ouvrage décevant

Nous ne ferons pas grief à François Ruffin de ne pas avoir écrit un livre d’histoire, ça n’était pas son propos et les bons ouvrages ne manquent pas. Mais il n’en affiche pas moins une vision très complaisante des bouleversements de l’après-guerre, du passage d’une agriculture paysanne et familiale à l’agriculture entrepreneuriale qui domine aujourd’hui, sans faire le lien avec les dégâts du progrès, sociaux comme environnementaux. Il écrit que le modèle est dépassé, victime de son succès, mais qu’à l’époque il était le meilleur possible. Encore aujourd’hui les usines à volaille, à cochons ou à lait lui semblent incontournables, pour peu qu’un protectionnisme intelligent les préserve de la tentation productiviste.

Les évolutions contemporaines vers une agriculture capitaliste, dont la ferme des mille vaches est un bon exemple, auraient mérité quelques enquêtes. L’agriculture spécialisée, fortement industrialisée, celle des petits chefs d’entreprise dont la majorité n’emploie aucun salarié permanent, demeure une agriculture familiale, y compris dans le cadre des élevages intégrés. Jusqu’à présent le capitalisme prospérait en amont (machinisme, semences, intrants, crédit) et en aval (transformation et distribution) de la production. Désormais les investisseurs s’intéressent à la production elle-même, sur le modèle des fermes usines qui se développent en Europe de l’est : des actionnaires, de gros investissements et une main-d’œuvre salariée.

La propriété privée des moyens de production n’est nullement remise en cause par l’auteur. Nous ne parlons pas de la propriété paysanne du foncier, des bâtiments et des outils, mais des entreprises de la filière. N’hésitons pas devant les gros mots : exproprier les banques, les grands groupes de l’industrie et du commerce, en mettant les entreprises entre les mains des agriculteurEs, des salariéEs et des consommateurEs. Mais cela n’est pas prévu dans le « contrat social ». N’y a-t-il pas quelque fascination pour les capitaines d’industrie qui auraient tiré les agriculteurs de l’ornière ? Dans tous les cas, avec sans doute les meilleures intentions du monde, le contrat social que l’auteur appelle de ses vœux s’inscrit dans le cadre indépassable d’un capitalisme civilisé.

Gérard Florenson