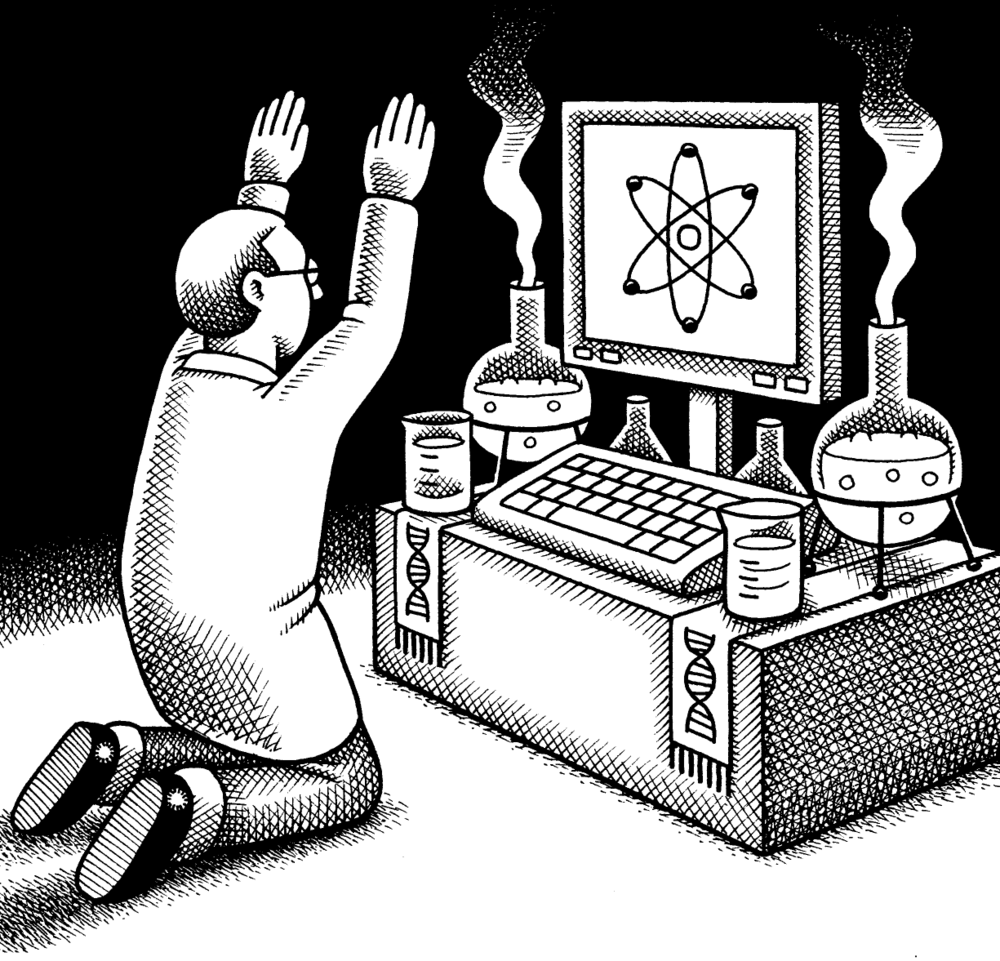

La science fait souvent figure d’autorité dans l’espace médiatique, où elle est présentée comme neutre et porteuse de progrès technologiques capables de résoudre les défis auxquels est confrontée l’humanité. Mais une posture opposée consistant à se défier des sciences se développe en réaction. Le risque de cette méfiance systématique est de rejeter toutes démarches, inventions et découvertes scientifiques, quelles qu’elles soient. Ce dilemme entre foi scientiste et antiscience reste pourtant prisonnier d’une certaine vision confuse de la science, qui la comprend en bloc et la confond avec ses applications. À l’heure de la crise écologique, il importe de sortir de ce faux dilemme pour chercher à mieux cerner les rapports qu’entretiennent sciences et politique, et comprendre le rôle que peuvent jouer les premières dans l’avènement d’une société écosocialiste.

Le marxisme et la science

Les courants marxistes ont, dès l’origine et dans leur majorité, adopté une attitude favorable à l’égard de la science, et cela en au moins deux sens. D’une part, le marxisme était censé être, dans les termes d’Engels, un « socialisme scientifique ». L’objectif n’est pas, comme pour les « socialismes utopiques », de construire des modèles de sociétés alternatives et idéales, en faisant abstraction de la situation actuelle et de la manière selon laquelle elles pourraient naître. Le marxisme veut au contraire produire une connaissance du processus historique (et de ses tendances socio-économiques) à même de guider la lutte politique, jusqu’à la révolution. Cette connaissance ne peut certes pas être de même type que les sciences de la nature puisque ce sont en définitive les hommes qui font l’histoire, bien que dans des conditions qu’ils n’ont pas choisies et soumis à des influences multiples ; mais elle peut et doit s’inspirer de leur rigueur et de leurs méthodes, jusqu’à chercher dans certains cas à dégager des lois. D’autre part, le mouvement ouvrier révolutionnaire, tout comme la société communiste visée, devaient reprendre à leur compte les progrès scientifiques et techniques rendus possibles par le capitalisme. Marx a ainsi été particulièrement sensible à la capacité du mode de production capitaliste – qui le distingue de tous les autres modes de production ayant existé jusqu’alors – à s’approprier, et dans certains cas à favoriser, les avancées scientifiques pour satisfaire son impératif d’accumulation. D’après lui, malgré leurs conséquences délétères sur les travailleur-se-s, l’efficacité et la rationalité productive liées au capitalisme ne sont pas à rejeter en bloc, et pourraient dans une certaine mesure être mises au service des populations dans une société émancipée.

Le stalinisme et le scientisme

Cette attitude favorable envers la rationalité scientifique a par la suite été rigidifiée et caricaturée. La version la plus grossière et monstrueuse d’un tel marxisme positiviste et déterministe, le stalinisme, a professé une foi aveugle dans la science tout en l’instrumentalisant à des fins immédiatement politiques. C’est ainsi que Trofim Lyssenko (1898-1976), pourfendeur de la génétique occidentale et défenseur de la thèse de l’hérédité des caractères acquis, était vu par le régime soviétique, au tournant des années 1940-1950, comme l’illustre représentant de la « science prolétarienne » aux prises avec la « science bourgeoise » ; la fausseté de cette dernière reflétait du reste la décadence d’un capitalisme à bout de souffle, ayant dépassé sa phase progressiste et désormais incapable de toute innovation véritable. Le stalinisme se légitimait donc à l’aide d’une idéologie scientiste, qui dans certains cas pouvait s’opposer aux découvertes scientifiques réelles. Parallèlement à cet enrôlement politique et idéologique, la science servait également un accroissement de la production forcené et destructeur : la catastrophe de Tchernobyl, en sera à terme (le 26 avril 1986) la conséquence la plus dramatique.

L’écosocialisme contre le productivisme

Le productivisme est bien entendu partagé par les sociétés capitalistes. Les désastres écologiques et sociaux dont il est la cause sont déjà massifs, et menacent la survie, sinon de l’humanité dans son ensemble, du moins de ses parties les plus vulnérables. Diverses technologies et non maîtrisées (nucléaire civil, OGM, clonage, etc.), ou qui le sont trop bien (nucléaire militaire et autres armes de destruction massive et « non conventionnelles ») font également courir des risques dont il est impossible de prendre la mesure. La croissance aveugle des forces productives semble avoir pour revers la prolifération de forces destructrices1. À la suite de Walter Benjamin, on peut dès lors considérer que la révolution anticapitaliste et l’advenue du communisme doivent être repensées : « Marx a dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire mondiale. Peut-être que les choses se présentent autrement. Il se peut que les révolutions soient l’acte par lequel l’humanité qui voyage dans le train tire les freins d’urgence2 ». La lutte contre le productivisme devient une tâche aussi essentielle que la lutte anticapitaliste ; plus exactement, elles sont indissociables. Dans une société écosocialiste – mais cela était déjà le sens d’un communisme véritable – la production viendra répondre aux besoins sociaux réels, ce qui exige notamment de créer les cadres démocratiques dans lesquels les populations puissent exprimer leurs besoins réels. La sauvegarde de l’environnement est évidemment l’un des plus importants de ces besoins.

Pour une conception non scientiste de la science

Dans une telle perspective écosocialiste, quel peut être le rôle de la science ? Il est bien plus difficile aujourd’hui de soutenir l’affinité entre science et émancipation qu’à l’époque de Marx, pour de nombreuses raisons déjà évoquées : la contamination de différents courants marxistes par l’idéologie scientiste ; le rôle essentiel des progrès scientifiques pour les productivismes de tous bords, en particulier pour l’accumulation capitaliste ; ses utilisations militaires. Apparaît également un problème proprement démocratique : les innovations scientifiques sont souvent incompréhensibles par la majorité ; l’ampleur et la complexité de certains dispositifs techniques font qu’ils ne peuvent qu’être gérés centralement et d’une manière opaque par une bureaucratie (privée ou d’État) et ses experts (c’est le cas, paradigmatique, du nucléaire civil). Malgré cela, il faut se garder d’adopter une attitude de défiance à l’égard de la science en tant que telle. On peut faire une analogie avec l’attitude à adopter à l’égard de la croissance. Pour l’écosocialisme, le productivisme est à rejeter. Mais l’objectif n’est pas d’inverser simplement le signe de la croissance (faire baisser la quantité produite), objectif qui reprendrait au fond le critère quantitatif du productivisme. L’essentiel est que la production réponde à des besoins sociaux réels, et certains secteurs comme la santé, l’éducation, ou la culture, etc., ou ceux qui s’avéreront nécessaires à la mise en place d’une société écologiquement viable (énergies renouvelables, transports publics, etc.), s’accroitront vraisemblablement. Tout comme inverser la croissance en tant que telle est un objectif politique mal conçu, qui resterait pris dans la vision quantitative issue du productivisme, rejeter la science moderne en bloc resterait piégé dans une conception mythique, et au fond scientiste, de la science. Comme l’affirme Hubert Krivine, « on a fréquemment voulu faire passer pour vérités scientifiques “indiscutables” des choix à forte charge politique. Le pas est alors vite franchi : on pourrait faire dire n’importe quoi à la science. De plus, le grand public ne connaît la science que par ses applications, des meilleures aux pires ; voilà pourquoi l’euphorie qu’elle a engendrée au XIXe siècle laisse aujourd’hui place au scepticisme, en tout cas dans les pays riches3 ». Mais critiquer certaines conséquences d’usages délétères de la science ne sauraient la remettre en cause en elle-même : « ce relativisme, souvent exprimé par la gauche, représente généralement une critique justifiée, mais dévoyée, d’applications scientifiques aux conséquences désastreuses4 ». La science ne doit en effet ni être confondue avec l’ensemble de ses applications, ni avec les idéologies (scientistes) qui ont voulu l’instrumentaliser. Avant tout, elle est, « la recherche rationnelle de lois permettant de comprendre (et d’agir sur) les processus de la nature (voire de la société) et aboutissant à des résultats universels, c’est-à-dire indépendants de la personnalité de celui qui les énonce (même s’il est en général, aujourd’hui, mâle, blanc, écrivant l’anglais et d’origine sociale plutôt favorisée) ; ces lois sont donc en principe testables par toute fraction de la communauté humaine5 ». L’universalité inhérente à la science, et sa capacité à rendre les êtres humains partiellement maîtres de leur destin, étaient déjà ce qui séduisait Marx et Engels.

La science ne suffit pas à faire une politique écosocialiste

Les destructions écologiques, pour l’essentiel, sont à venir : elles ne peuvent pas être constatées, et seules les sciences de l’environnement nous permettent, dans une certaine mesure, de les prévoir. Les sciences constituent donc un élément nécessaire à tout projet écosocialiste. Cela étant, face aux dangers causés par le capitalisme, il est désastreux d’oublier la nécessité de la politique. La collapsologie, la pseudo-« science de la catastrophe » représentée notamment par Paolo Servigne, considère que l’effondrement de l’humanité est inéluctable et ne cherche qu’à penser la manière dont les survivants pourront le supporter : cette conception fataliste est une impasse6. D’une manière symétrique, certainEs recherchent des solutions scientifiques miraculeuses : c’est le cas avec la géo-ingénierie, la mise en œuvre de technologies de pointe afin de manipuler le climat. Plus sobrement, les tenants du capitalisme vert, tout en s’efforçant de faire montre de leur progressisme en défendant les recherches scientifiques contre d’autres fractions – climato-sceptiques – de la bourgeoisie, n’envisagent que des aménagements à la marge du système actuel, bien entendu insuffisants7. Ni les prophéties d’apocalypse écologique, ni l’attente de miracles technologiques ni la gestion de l’ordre établi ne peuvent faire une bonne politique. Les sciences de l’environnement ne donnent pas des prévisions certaines ou des solutions clés en main. Elles décrivent des scénarios possibles (entre différents niveaux de réchauffement climatique par exemple), mais dont l’actualisation dépendra de décisions politiques et, en définitive, du rapport de force que les luttes écologiques et de classes seront parvenues ou non à instaurer. Elles élaborent des technologies utiles (le développement de certaines énergies renouvelables par exemple), mais qui ne pourront être mises en œuvre qu’en remettant en cause le système capitaliste. Et elles aident à concevoir des sociétés alternatives obéissant à des logiques de production et de consommation viables (fondées sur une véritable agroécologie par exemple) : mais si elles ne sont pas reprises par des mouvements sociaux de masse, et nourries en retour par ces derniers, ces propositions scientifiques resteront de simples « utopies ».

Yohann Emmanuel

- 1. Löwy, Michael, Écosocialisme. L’alternative radicale à la catastrophe écologique, Mille et Une Nuits, 2011.

- 2. Pour cette note préparatoire des Thèses sur l’histoire, voir Löwy, Michael, « Walter Benjamin, précurseur de l’écosocialisme », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 130 | 2016 : https://journals.openedi….

- 3. Krivine, Hubert, « Le Coran et la Bible contre la science ou à côté ? », Contretemps.web : https://www.contretemps….

- 4. Idem.

- 5. Idem.

- 6. Voir Tanuro, Daniel, « L’effondrement des sociétés est-il inévitable ? », Contretemps.web : https://www.contretemps….

- 7. Voir Tanuro, Daniel, L’impossible capitalisme vert, La Découverte, 2012.