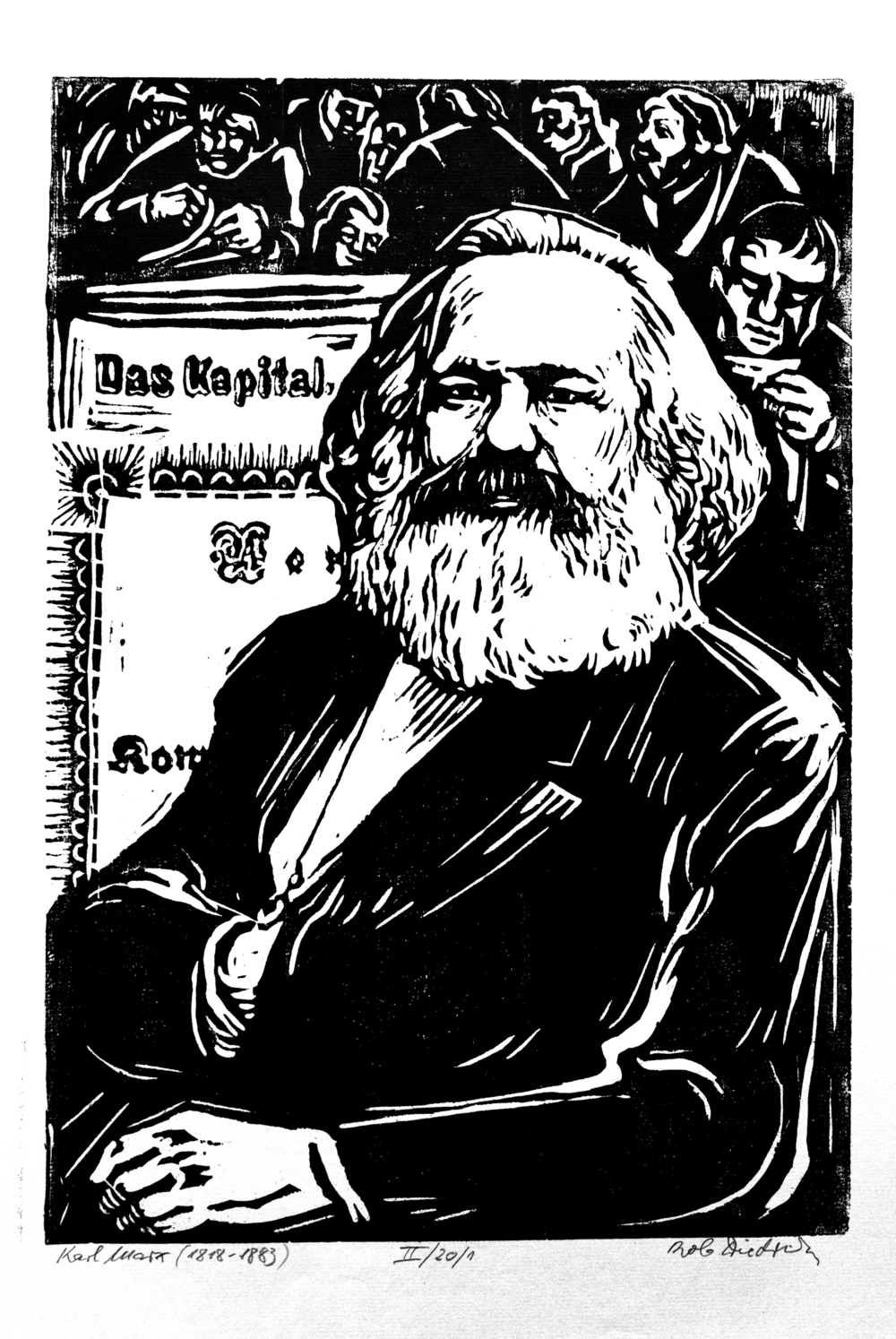

Ce texte constitue la première partie de l’introduction de Daniel Bensaïd au recueil de textes de Marx sur les crises publié chez Demopolis en 20091.

Le tour de force de Marx, contemporain de la première grande expansion bancaire des années victoriennes et du Second Empire, c’est d’avoir traversé les apparences, la surface confuse des choses, pour chercher au cœur du système, les raisons de la déraison, la logique de l’illogique.

Lorsqu’il s’attelle, au début des années cinquante, au grand chantier de la critique de l’économie politique, il manque cependant de recul historique pour percevoir pleinement les rythmes de l’économie et pour en démonter les mécanismes. Ricardo lui-même, écrivant sur les crises de 1815, « ne savait au fond rien des crises ». Ses successeurs n’avaient déjà plus les mêmes excuses : « Les phénomènes postérieurs, en particulier la périodicité presque régulière des crises du marché mondial, ne leur permettent plus de nier les faits ou de les interpréter comme accidentels. »

« L’argent crie son désir »

« La crise me tient en haleine de manière infernale : tous les jours, les prix baissent. Manchester s’enfonce toujours davantage dans la crise », écrit Engels à Marx le 17 décembre 1857. Son excitation devant la propagation de la crise américaine de 1857 est contagieuse. Les notes des Manuscrits de 1857-1858 (ou Grundrisse) en témoignent. La crise y apparaît sous la métaphore de la folie, mais d’une folie qui « domine la vie des peuples ». Les tendances schizoïdes du système capitaliste s’y manifestent pleinement. L’unité apparente de la marchandise se « scinde ». Valeur d’usage et valeur d’échange se « dissocient » et « se comportent de manière autonome l’une par rapport à l’autre ». L’économie tout entière devient délirante, « aliénée », en tant que sphère autonome devenue incontrôlable.

« Au cours des crises, quand le moment de panique est passé et que l’industrie stagne, l’argent est fixé entre les mains de banquiers, des agents de change et, tout comme le cerf brame sa soif d’eau fraîche, l’argent crie son désir d’un domaine où il puisse être valorisé en tant que capital2. »

La surproduction et la dévalorisation du capital apparaissent alors comme « le souvenir soudain de tous ces moments nécessaires de la production fondée sur le capital ». Un retour du refoulé, en somme : la crise rappelle à la sphère (ou à la bulle) financière qu’elle ne flotte pas en lévitation, détachée de ce qu’on appelle aujourd’hui bizarrement « l’économie réelle ».

La condition de possibilité des crises est inscrite dans la duplicité de la marchandise. Comme tout bon bourgeois, elle mène une double vie. D’une part, elle est du temps de travail abstrait matérialisé ; d’autre part, elle est le résultat d’un travail déterminé. Pour se comparer à d’autres grandeurs de travail, elle doit « être d’abord transposée en temps de travail, donc en quelque chose qui diffère d’elle qualitativement ». Cette « double existence » porte en elle le risque permanent d’une scission ; elle « doit nécessairement progresser jusqu’à la différence, la différence jusqu’à l’opposition et à la contradiction entre la nature particulière de la marchandise en tant que produit [valeur d’usage] et sa nature universelle en tant que valeur d’échange. »

Pour Marx, la crise de 1857 met donc en évidence le divorce entre la valeur d’usage du produit et la valeur d’échange exprimée dans l’argent. Il est possible que la marchandise ne puisse plus être « mise en équation avec sa forme universelle, l’argent ». La discorde s’installe alors entre production et circulation. Achat et vente acquièrent des formes d’existence « spatialement et temporellement distinctes l’une de l’autre, indifférentes l’une à l’autre ». « Leur identité immédiate cesse. » La crise révèle et porte au paroxysme ce malaise identitaire. La quête de l’identité perdue devient une fuite en avant, une suite de séparations douloureuses et de retrouvailles éphémères. Comme dans la chanson de Jules et Jim, achat et vente se perdent de vue et se retrouvent sans cesse :

« Ils peuvent correspondre ou ne pas se correspondre ; ils peuvent coïncider ou non ; leur rapport peut être marqué par des disproportions. Certes, ils chercheront constamment à s’égaliser, mais maintenant c’est le mouvement continuel de l’égalisation qui a remplacé l’égalité immédiate antérieure, égalisation qui justement présuppose que soit continuellement posée une non-égalité. »

La crise de 1857 met en évidence la scission, entre la valeur d’usage de la marchandise et sa valeur d’échange exprimée dans l’argent, qui menace d’interruption sa « convertibilité ». Le saut périlleux du capital de la forme marchandise à la forme argent peut alors devenir mortel. Le « germe des crises » est donc présent dans l’argent en tant que « valeur devenue autonome », « forme d’existence devenue autonome de la valeur d’échange3 ». Cette autonomie engendre l’illusion que l’argent puisse s’engrosser par parthénogenèse, s’accroître dans le circuit du crédit sans être fécondé par son passage dans le processus de production.

Une scission ne vient jamais seule. Celle qui divise l’échange en actes indépendants, d’achat et de vente, se réfracte dans la division entre capital industriel, commercial et bancaire : « l’échange pour l’échange se sépare de l’échange pour les marchandises ». Marx entrevoit alors l’ordre complexe des arythmies du capital :

« Jusqu’ici, nous avons seulement mis en évidence l’indifférence réciproque des moments singuliers du processus de valorisation ; qu’intérieurement ils se conditionnent, et qu’extérieurement ils se cherchent, mais qu’ils peuvent se retrouver ou ne pas se retrouver, se recouper ou non, correspondre ou non les uns aux autres. La nécessité interne de ce qui forme un tout ; en même temps que son existence autonome et indifférente qui constitue déjà la base de contradictions. Mais nous sommes loin d’en avoir terminé. La contradiction entre la production et la valorisation – dont le capital constitue l’unité – doit être appréhendée de façon encore plus immanente, comme manifestation indifférente et apparemment indépendante des différents moments singuliers du processus, ou plus exactement de la totalité de plusieurs processus qui s’opposent4. »

La division se propage. L’ordre désaccordé de la production marchande, où la valeur des choses tourne le dos à leur substance utile, grince et coince de toutes parts. Ce ne sont plus que plaintes et lamentations, râles et gémissements de corps désarticulés :

« La crise manifeste l’unité des moments promus à l’autonomie les uns par rapport aux autres. Il n’y aurait pas de crise sans cette unité interne d’éléments en apparence indifférents les uns par rapport aux autres. Elle n’est rien d’autre que la mise en œuvre violente de l’unité des phases du processus de production qui se sont autonomisées l’une vis-à-vis de l’autre. C’est l’établissement par la force de l’unité entre des moments promus à l’autonomie et l’autonomisation par la force de moments qui sont essentiellement en uns5. »

L’ordre du capital – mais non l’harmonie sociale – doit alors être rétabli par la violence et par la force. C’est ce que s’obstinent à nier les économistes qui s’en tiennent à « l’unité essentielle » et ignorent ce qui rend les éléments du processus d’ensemble étrangers les uns aux autres, et hostiles jusqu’à l’explosion.

Déséquilibre logique

Dans le passage des Théories sur la plus-value repris dans le présent volume, Marx reprend et développe l’analyse des crises et de leur récurrence initiée dans les Grundrisse. Il les oppose aux théories de l’équilibre, inspirées de « l’insipide Jean-Baptiste Say », selon lesquelles la surproduction serait impossible en raison d’une identité immédiate entre la demande et l’offre. Le principe selon lequel « on échange des produits contre des produits » garantirait d’après lui « un équilibre métaphysique entre vendeurs et acheteurs ». Ricardo emprunte à Say cette fable, selon laquelle « nul ne produit si ce n’est dans l’intention de vendre ou de consommer, et il ne vend jamais si ce n’est pour acheter une autre marchandise qui puisse lui être utile ». En produisant, chacun deviendrait « nécessairement soit consommateur de sa propre marchandise, soit acheteur et consommateur des marchandises de quelqu’un d’autre ». La boucle serait donc parfaitement bouclée ; l’équilibre entre vente et achat, offre et demande, assuré.

Le dysfonctionnement ne pourrait alors venir que d’un défaut d’information lié à la complexité croissante du marché. Ricardo l’envisage, mais il se rassure aussitôt : « On ne saurait admettre que le producteur puisse longtemps être mal renseigné sur les marchandises qu’il peut produire avec le plus grand profit » et « il est donc invraisemblable qu’il puisse durablement produire une marchandise pour laquelle n’existe pas la demande ». En somme, le marché serait un informateur parfait.

Ce fut, plus près de nous, l’argument libéral de Friedrich Hayek en faveur de la concurrence libre et non faussée chère aux architectes de l’Union européenne. La privatisation de l’information financière et l’invention de produits financiers de plus en plus sophistiqués qui effacent les pistes et brouillent les messages ont eu raison de ce mythe. Le marché s’est avoué incapable de relever « le défi informationnel » lié à la microfinance. Constatant l’impuissance de la commission chargée de surveiller les marchés américains (la SEC) à démêler les comptes mirifiques d’un Madoff, son ancien président, William Donaldson, admet qu’un « contrôle adapté à des systèmes du marché complexe » reste à « inventer » ! C’est un constat d’échec en bonne et due forme des prétentieuses « mathématiques financières » qui ne sont jamais, comme l’écrit fort bien Denis Guedj, que des mathématiques mercenaires appliquées à la finance6. Leurs modèles browniens, conçus pour formaliser des « effets d’agitation moyenne » sont impuissants à rendre compte « des situations de risque extrême qui peuvent survenir sur les marchés, de sorte qu’ils ne voient pas les crises et les faillites », regrette Olivier Le Courtois, professeur de finance (!) à l’EML de Lyon. Dans les situations extrêmes que le système capitaliste génère de façon récurrente, le « hasard sage » sur lequel travaillent les calculateurs de risque se transforme, en effet, en « hasard sauvage ».

Ricardo, lui, pouvait encore croire à l’impartialité et à la fiabilité informationnelle du marché, sinon en temps réel, du moins à terme, à la longue. Mais en attendant ? En attendant, la scission entre vente et achat demeure, et la « disjonction du processus de production immédiat et du processus de circulation développe la possibilité de la crise ». Cette possibilité résulte du fait que les formes que parcourt le capital dans le cycle de ses métamorphoses (d’argent – A – en moyens de production – P –, de moyens de production en marchandises – M –, de marchandises en argent) « peuvent être et sont séparées ». Elles « ne coïncident pas dans le temps et dans l’espace ». A fortiori avec la mondialisation : le capitaliste individuel perçoit le salaire versé à ses salariés comme un pur coût de production dès lors que le consommateur achète des produits d’importation et que ses propres produits sont écoulés sur un lointain marché. Le cercle qualifié de vertueux entre production et consommation, vente et achat, est brisé.

La séparation de la vente et de l’achat distingue l’économie capitaliste d’une économie de troc où « personne ne peut être vendeur sans être acheteur » (et réciproquement). Le gros de la production est alors directement orienté vers la satisfaction de besoins immédiats. « Dans la production marchande », en revanche, « la production immédiate disparaît ». On ne produit plus pour les besoins, mais pour le profit, qui ne s’intéresse nullement aux besoins sociaux, seulement à la demande solvable. Car, « si la vente n’a pas lieu, c’est la crise ». Dans la production marchande, pour réaliser la plus-value qui lui est incorporée, « la marchandise doit nécessairement être transformée en argent, alors que l’argent ne doit pas nécessairement et immédiatement être transformé en marchandises ». C’est pourquoi vente et achat peuvent se dissocier. Sous sa première forme, « la crise est la métamorphose de la marchandise elle-même, la disjonction de l’achat et de la vente ». Sous sa seconde forme, elle est fonction de l’argent comme moyen de paiement devenu autonome, « où l’argent figure dans deux moments séparés dans le temps, dans deux fonctions différentes », de simple équivalent général entre marchandises et de capital accumulé.

Cette autonomisation de l’argent trouve son prolongement dans la séparation entre profit d’entreprise et capital porteur d’intérêt. Karl Marx dit alors :

« Elle achève de donner à la forme de la plus-value une existence autonome, sclérose cette forme par rapport à sa substance. Une partie du profit, par opposition à l’autre, se détache complètement du rapport capitaliste en tant que tel, et semble découler non pas de l’exploitation du travail salarié, mais du travail du capitaliste lui-même. Par opposition, l’intérêt paraît alors être indépendant à la fois du travail salarié de l’ouvrier et du travail du capitaliste, et avoir dans le capital sa source propre, autonome. Si, primitivement, le capital faisait figure, à la surface de la circulation, de fétiche capitaliste, de valeur créatrice de valeur, il réapparaît ici sous forme de capital porteur d’intérêt, sa forme la plus aliénée et la plus caractéristique7. »

Ce prodige du capital porteur d’intérêt, de l’argent qui paraît faire de l’argent sans passer par le processus de production et de circulation, sans parcourir le cycle complet de ses métamorphoses, c’est le stade suprême du fétichisme et de la mystification entretenue par les économistes vulgaires.

Pour réaliser la plus-value, il faut donc vendre. Mais la quête insatiable du profit tend à restreindre les débouchés en comprimant les salaires (« le pouvoir d’achat » !). Grâce aux prodiges du crédit, l’autonomie de l’argent permet que soit amorcé un nouveau cycle de production, qu’une nouvelle vague de marchandises déferle, alors que la précédente n’a pas encore été écoulée. Saturation du marché (surproduction) et suraccumulation du capital sont donc l’envers et l’endroit d’un même phénomène. Les successeurs de Ricardo, écrit Marx, ont bien voulu admettre la surproduction sous une de ses formes, « la pléthore ou la surabondance de capital », mais ils la nient sous son autre forme, celle de la surabondance de marchandises sur le marché8.

Cette surproduction n’a, bien sûr, rien à voir avec une saturation des besoins sociaux, lesquels restent largement insatisfaits : « Elle n’a à faire qu’avec les besoins solvables. » Il ne s’agit pas d’une surproduction absolue ou en soi, mais d’une surproduction relative à la logique de l’accumulation du capital.

Le capital porte en lui la crise

Dans les Manuscrits de 1857-1858, la crise intervenait d’une triple manière : empiriquement, à travers la récession américaine ; à travers la séparation de l’achat et de la vente qui crée les conditions formelles de sa possibilité ; enfin, métaphoriquement, comme folie et souffrance de la scission. Mais la théorie pâtit encore des tâtonnements sur le plan d’ensemble de la critique de l’économie politique. Avec Le Capital, elle étoffe sa cohérence.

Dans le Livre I sur « le processus de production », Marx reprend sa critique de la loi classique des débouchés et de l’équilibre : « Rien de plus niais que le dogme d’après lequel la circulation implique nécessairement l’équilibre des achats et des ventes, vu que toute vente est achat et réciproquement. » On prétend prouver ainsi que « le vendeur amène au marché son propre acheteur ». Cette identité immédiate, qui existait dans le commerce de troc, est brisée par la généralisation de la production marchande et par l’autonomisation de l’argent en tant qu’équivalent général. Il ne s’agit plus alors d’échange direct d’une valeur d’usage contre une autre valeur d’usage, mais d’une marchandise contre de l’argent. La transaction devient « un point d’arrêt » ou « un intermède dans la vie de la marchandise qui peut durer plus ou moins longtemps ». L’autonomie de l’argent sanctionne donc la rupture de la symétrie parfaite de l’échange. La vie de la marchandise, l’enchaînement de ses métamorphoses, est désormais suspendue aux désirs et aux caprices de son acheteur potentiel, mais aussi à ses moyens, à sa solvabilité. À l’étal ou en vitrine, elle retient son souffle face à l’argent, ce bel indifférent, qui voudra bien l’acheter ou la dédaignera, selon son bon plaisir. Si cet intermède et cette attente s’éternisent, la marchandise en apnée risque l’asphyxie. La disjonction et l’asymétrie entre l’acte d’achat et l’acte de vente sont donc bien un facteur, non d’équilibre, mais de déséquilibre dynamique.

Le concept de crise intervient alors une première fois dans le Capital, non pour évoquer les crises empiriques, mais comme conséquence logique du « lien intime » et contradictoire entre les actes disjoints et potentiellement contradictoires d’achat et de vente. Il apparaît à nouveau, plus loin, au chapitre sur « La loi générale de l’accumulation capitaliste ». Il s’y articule alors à la temporalité propre du capital. L’accumulation se présente comme un « mouvement d’extension quantitative » qui vise, grâce aux innovations technologiques stimulées par la concurrence, à une augmentation de la productivité du travail et à une économie du travail vivant (donc d’emploi). La production peut donc continuer à augmenter pendant que les débouchés se réduisent. En dépit des apparences, le facteur déterminant ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans les flux et reflux de la force de travail employée.

Marx aborde ainsi, non seulement les conditions de possibilité des crises, mais leur caractère récurrent et cyclique :

« La conversion sans cesse renouvelée d’une partie de la classe ouvrière en autant de bras semi-occupés, ou tout à fait désœuvrés, imprime donc au mouvement de l’industrie moderne sa forme typique. De même que les corps célestes, une fois lancés dans leur orbe les décrivent pour un temps indéfini, la production sociale, une fois jetée dans le mouvement alternatif d’expansion et de contraction le répète par une nécessité mécanique. Les effets deviennent causes à leur tour, et des péripéties, d’abord irrégulières et en apparence accidentelles, prennent de plus en plus la forme d’une périodicité normale. »

C’est seulement au XIXe siècle, à l’époque où le marché se mondialise, où les nations industrialisées deviennent nombreuses, « que datent les cycles renaissants dont les vagues successives embrassent des années, et qui aboutissent toujours à une crise générale, fin d’un cycle et point de départ d’un autre ». Le concept de crise s’associe alors à celui des cycles économiques qui caractérise l’économie capitaliste9.

Dans le Livre II sur « le processus de circulation », Marx marque les stations du calvaire de la marchandise dans le processus de circulation. Il introduit de nouvelles déterminations, celles notamment de capital fixe et de capital circulant, et de leur rythme inégal de renouvellement. Marx tire aussi les conséquences de la discontinuité entre production et circulation. Soumise aux contraintes d’une accumulation guidée par la quête insatiable de profit, la production de masse peut se poursuivre sans que les marchandises produites lors du cycle antérieur soient entrées réellement et aient été écoulées dans la consommation individuelle ou productive. Le bouclage du cycle des métamorphoses du capital n’est donc pas garanti. S’il échoue, « les vagues de marchandises se succèdent » alors que les précédentes n’ont encore été absorbées qu’en apparence par la consommation. Il se produit alors « un arrêt » : « achat et vente se figent réciproquement ». Ainsi :

« Le processus de production tout entier se trouve dans l’état le plus florissant pendant qu’une grande partie des marchandises ne sont entrées qu’en apparence dans la consommation et restent sans trouver preneur dans les mains des revendeurs, donc se trouvent en fait toujours sur le marché. »

C’est la mévente, les prix cassés pour écouler les stocks, la vente à perte si nécessaire, afin de reconstituer des liquidités.

Enfin, dans le Livre III sur « le processus de reproduction d’ensemble », Marx montre comment la cristallisation du capital en divers capitaux – industriel, commercial, bancaire – parvient à masquer temporairement la disproportion croissante entre la reproduction élargie et la demande finale restante. L’explosion de la crise peut ainsi être différée, grâce notamment à l’intervention des capitalistes financiers qui transforment leur profit réalisé en capital-argent de prêt :

« Il s’ensuit que l’accumulation de ce capital, différente de l’accumulation réelle, quoiqu’elle en soit le rejeton, apparaît, si nous ne considérons que les capitalistes financiers, banquiers, etc., comme l’accumulation propre de ces capitalistes financiers eux-mêmes10. »

Ainsi, l’accumulation de ce « capital fictif » avait atteint à la veille de la crise actuelle de telles dimensions que le dégonflement de la bulle financière a été tout aussi vertigineux : en un peu plus d’un an, entre le 29 décembre 2007 et le 31 mars 2009, la capitalisation boursière de la banque HSBC est passée de 199,9 à 68 milliards de dollars (soit une baisse de deux tiers), celle de Bank of America de 194,6 à 31,1 milliards, celle de Citygroup de 151,3 à 13 milliards, celle de Natixis de 29,8 à 4,9 milliards, etc. Entre les séances du 29 juin 2007 et celle du 1er avril 2009, les indices des principales places financières ont chuté de 53 % (Cac 40) à 43 % (Dow Jones).

La crise ne peut donc pas être conjurée indéfiniment. L’essor du crédit n’est pas en mesure de lui octroyer un sursis, comme cela s’est produit dans les années 1990 où la dérégulation financière a pu donner l’illusion d’un « retour de la croissance ». Mais le capital ne sait prospérer indéfiniment à crédit. La mévente, ou la faillite pour cause de crédits insolvables accumulés, finit par donner le signal du sauve-qui-peut général. Lorsqu’il n’est plus possible d’ignorer que la première vague de marchandises n’a été absorbée qu’en apparence par la consommation (ou grâce à un crédit aventureux), c’est la ruée :

« Les capitaux-marchandises se disputent la place sur le marché. Pour vendre, les derniers arrivés vendent au-dessous du prix, tandis que les premiers stocks ne sont pas liquidés à l’échéance de paiement. Leurs détenteurs sont obligés de se déclarer insolvables ou de vendre à n’importe quel prix pour pouvoir payer. Cette vente ne correspond nullement à l’état de la demande, elle ne correspond qu’à la demande de paiement, à l’absolue nécessité de convertir la marchandise en argent. La crise éclate11. »

C’est précisément ce qui s’est produit depuis le début de la crise de 2008 : on voit des concessionnaires proposer deux voitures pour le prix d’une, des promoteurs immobiliers offrir une automobile en prime pour l’achat d’un logement, des soldes monstres débuter à moins 70 % ou moins 90 % du prix de vente initial !

La première détermination de la crise réside donc dans la disjonction entre la sphère de la production et celle de la circulation. La seconde, dans la disjonction entre le rythme de rotation du capital fixe et celui du capital circulant. Le Livre III en introduit une nouvelle, qui présuppose et intègre les deux précédentes : la « loi de baisse tendancielle du taux de profit ». Le chapitre XIII sur « La nature de la loi » récapitule « les trois faits principaux de la production capitaliste » : la concentration des moyens de production en peu de mains, l’organisation du travail social et sa division comme travail coopératif, et la constitution du marché mondial.

« Par rapport à la population, l’énorme force productive qui se développe dans le cadre du mode de production capitaliste, et l’accroissement des valeurs-capital qui augmentent bien plus vite que la population, entrent en contradiction avec la base au profit de laquelle s’exerce cette énorme force productive et qui, relativement à l’accroissement de richesse, s’amenuise de plus en plus, et avec les conditions de mise en valeur de ce capital qui enfle sans cesse. D’où les crises. »

- 1. Karl Marx, les Crises du capitalisme, Paris, Demopolis, juin 2009, 206 pages.

- 2. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, Paris, Éditions sociales, 1980, tome I, p. 356.

- 3. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, Paris, Éditions sociales, 1980, p. 17 et 18.

- 4. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, op. cit., tome I, p. 354.

- 5. K. Marx, Théories sur la plus-value, Paris, Éditions sociales, 1976, tome II, voir p. 84, 597, 608, 612.

- 6. Denis Guedj, « Ces mathématiques vendues aux financiers », Libération, 10 décembre 2008.

- 7. K. Marx, Le Capital, Paris, Éditions sociales, tome III, p. 207.

- 8. K. Marx, Théories sur la plus-value, Paris, Éditions sociales, tome II, p. 593.

- 9. La crise de 1857 est l’occasion d’une prise de conscience de la périodicité des crises. En 1862, Clément Juglar publie Les Crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre, aux États-Unis. Dans sa correspondance avec Engels, Marx tente de lier cette périodicité des crises aux rythmes de renouvellement du capital fixe. La théorie des cycles longs, attribuée à Kondratieff, est bien postérieure. Voir à ce sujet Ernest Mandel, Long waves of Capitalist Development, et Dockès et Rosier, Rythmes économiques, crises et changement social, une perspective historique.

- 10. K. Marx, Le Capital, tome III, op. cit., p. 164 et 171.

- 11. K. Marx, Le Capital, op. cit., Livre III, tome II, p. 71.