Le succès de la rétrospective Kandinsky, actuellement présentée à Beaubourg, étonne même ses organisateurs. La charge révolutionnaire qui subsiste encore dans l'œuvre de ce géant de la peinture n'y est peut-être pas totalement étrangère.

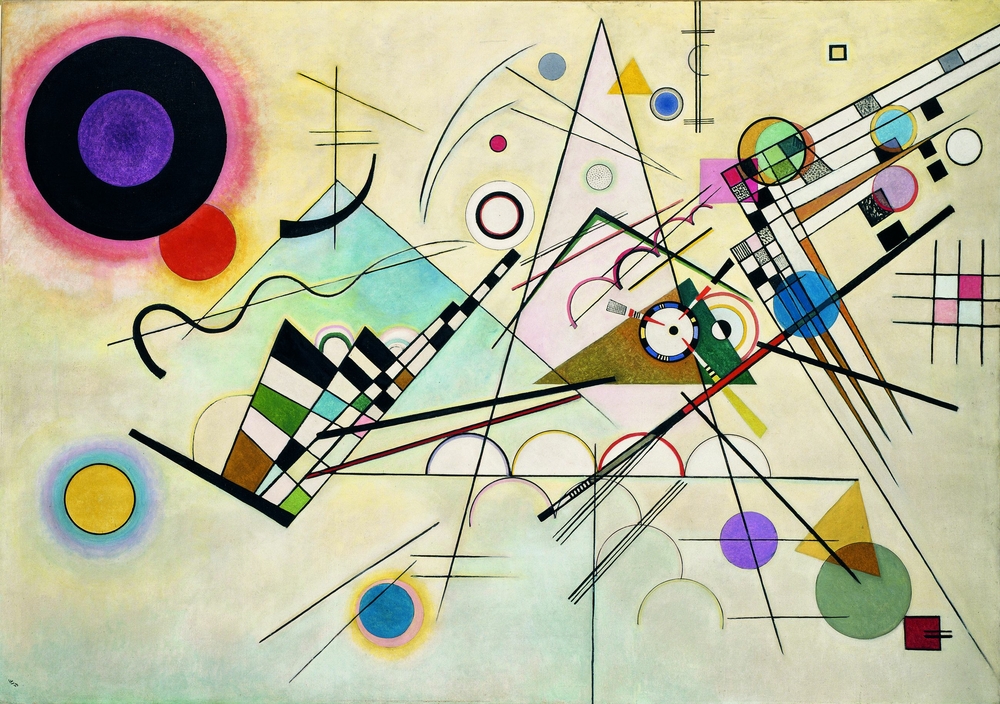

Si les arts plastiques ont connu une révolution au début du xxe siècle, c'est sans doute moins du fait de Picasso « cubiste » mais toujours « figuratif », que de Kandinsky produisant ses premières « improvisations », voilà exactement 100 ans. Né en 1866, ce grand bourgeois moscovite, fils de négociant en thé, serait probablement devenu professeur de droit sans sa rencontre avec l'art populaire russe et les toiles de Monet, qui lui firent embrasser la carrière de peintre à 30 ans passés (avec l'appui de sa famille, faut-il préciser). Établi à Munich, il manifesta d'abord son indépendance d'esprit en s'opposant à l'académisme ambiant. Il lui fallut plus d'une décennie de doutes et de tâtonnements pour que son expressionnisme encore russe par ses couleurs et ses figurations se libère de ses particularismes et de la tyrannie de la représentation. Fondateur en 1911 avec Franz Marc du Cavalier Bleu, Kandinsky incarna alors, avec ses premières « compositions », l'extrême pointe de l'avant-garde picturale, devançant même largement tous les futuristes.

C'est ce prestige, plus que sa nationalité ou sa présence à Moscou, qui le fit appeler aux plus hautes instances artistiques de la jeune administration soviétique : président des sections théâtre et cinéma du département des Beaux-arts, directeur du Musée de culture artistique de Moscou, vice-président (il n'était pas communiste) de l'Académie des sciences de l'art, puis délégué en Allemagne par Karl Radek en 1921, avant d'être invité à enseigner au Bauhaus. Avec Paul Klee, il devint l'un des principaux animateurs de cette institution si « sulfureuse » que les nazis la fermèrent dès leur accession au pouvoir. Kandinsky s'exila alors en France, où il vécut jusqu'à sa mort en 1944, à 78 ans, laissant des œuvres dispersées en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, et dont la présente exposition offre une réunion sans précédent qu'on ne reverra pas de sitôt.

« Révolutionnaire », hors de son atelier, de ses œuvres et de ses écrits, Kandinsky ne l'était guère, et le catalogue de l'exposition, très bien conçu, informatif et instructif, suggère, à l'égard des autorités fascistes et nazies, un manque de discernement politique peut-être à mettre au compte de l'âge et de la fatigue des exils successifs, sans parler de la confusion de l'époque. Mais une révolution intérieure avait bien eu lieu, se prolongeant jusque dans ses dernières œuvres. La « nécessité intérieure », dont Kandinsky avait fait le principe de sa révolution picturale, coïncida brièvement avec la nécessité extérieure de l'Allemagne prérévolutionnaire et des débuts de la révolution soviétique, et c'est tout autre chose qu'une heureuse rencontre ou qu'un « hasard de l'histoire ». Un peintre révolutionnaire en art tout en ne l'étant que fugitivement sur le plan politique, c'est également ce qu'il faut aller voir et tenter de comprendre dans les tableaux de Kandinsky.

Gilles Bounoure