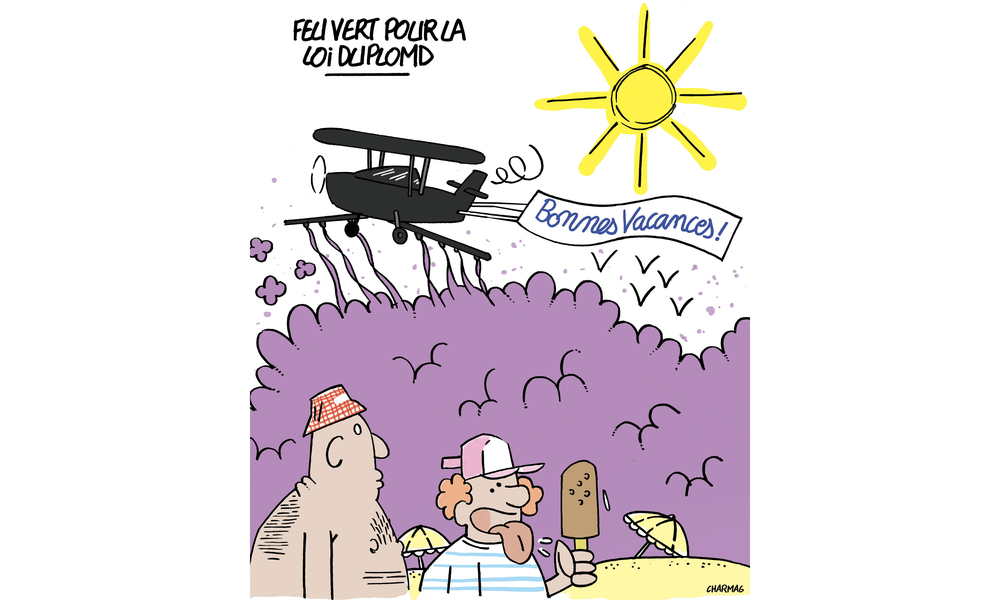

Le 26 mai, la motion de rejet de la loi Duplomb a été adoptée par les députéEs, empêchant un débat public sur le texte. Ce rejet, soutenu par les défenseurs de la loi, constitue un contournement scandaleux du processus démocratique. C’est une commission mixte paritaire, réunie le 30 juin, qui en dessinera le contenu. Les inquiétudes grandissent face à un texte qui aggravera la crise écologique et compromettra la souveraineté alimentaire.

Le 26 mai, les députéEs ont voté une motion de rejet (déposée par les LR) afin d’éviter un débat public sur la loi. Cette motion a été soutenue par les défenseurs du texte et non par les opposantEs, ce qui constitue un contournement scandaleux du processus démocratique. Lundi 30 juin, la commission mixte paritaire a donc pris en charge cette proposition de loi Duplomb. Cette commission est composée de 7 députéEs et 7 sénateurEs, dont la majorité soutient cette loi : onze sont issuEs de la profession et quatre ont exercé des mandats à la FNSEA.

La loi Duplomb, une véritable bombe à retardement

La proposition de loi reprend quasiment l’intégralité des revendications productivistes des chefs d’entreprises agricoles de la FNSEA. Elle pourrait compromettre durablement nos capacités à répondre à l’enjeu de souveraineté alimentaire, pourtant présenté comme majeur par nos politiques publiques. Cette loi va à l’encontre des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Elle vise à diminuer certaines régulations administratives, réintroduire des pesticides et amoindrir le rôle des agences sanitaires dans le processus d’homologation des produits. En conséquence, la proposition de loi augmente notre dépendance aux pesticides de synthèse — et donc à l’agr-oindustrie —, facilite l’accaparement des ressources en eau pour les mégabassines, permet la destruction de zones humides, aggrave la perte de biodiversité et allège les normes pour les productions animales industrielles.

Contre la loi Duplomb, une large opposition

Cette PPL cherche à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » au bénéfice des modèles agro-industriels néfastes. Une centaine d’organisations nationales et locales, comme la Confédération paysanne, Terre de Liens, Greenpeace France, Générations Futures, la LPO, France Nature Environnement, Réseau Action Climat, Agir pour l’environnement, Combat Monsanto, Cancer Colère, Bio Consom’acteurs, Collectif Vietnam Dioxine, Oxfam France… appelaient à une mobilisation le 29 juin pour dire non à cette PPL écocide. Cette loi aggravera la contamination des eaux, l’exposition des paysanNEs et des riverainEs à des produits toxiques. Elle constitue une menace pour la santé publique. Plus de 1 000 médecins et scientifiques s’y sont déjà opposés publiquement pour alerter sur ses dangers. Le refus persistant de l’État d’écouter ces avertissements témoigne d’une dérive inquiétante, qui ignore la science, les faits et l’expertise sanitaire.

Le NPA veut développer une agriculture paysanne et sortir du modèle capitaliste

Nous devons stopper la fuite en avant du productivisme, où la vie humaine et animale perd sans cesse de sa valeur. Nous faisons le choix de l’écosocialisme. Changer le système agricole productiviste, dopé à la pétrochimie et destructeur d’emplois, est une nécessité pour lutter contre la crise écologique. Nous avons besoin d’une agriculture paysanne à taille humaine, créatrice d’emplois et rémunératrice, produisant des aliments de qualité tout en soutenant le vivant. Cette alternative est un rempart contre les bioagresseurs et le changement climatique.

Nous voulons : 1) intensifier les techniques agroécologiques pour protéger les ressources communes (eau, air, sol, biodiversité, santé, paysage) ; 2) offrir aux paysanNEs et aux travailleurEs de l’agroalimentaire de meilleures conditions de travail et de revenus ; 3) développer des circuits courts de production, de transformation et de distribution ; 4) reconstituer des ceintures vivrières autour des villes ; 5) nourrir sainement les populations avec des produits de qualité et à faible coût énergétique de fabrication ; 6) réduire fortement la consommation de viande ; 7) utiliser des produits locaux sains dans la restauration collective ; 8) instituer un mode de gestion du foncier coopératif, traitant la terre comme un bien commun ; 8) améliorer la formation professionnelle agricole initiale et continue ; développer la recherche où paysanNEs et chercheurEs travaillent ensemble.

Commission nationale écologie