L’industrie de la microélectronique (production de circuits électroniques de très petites dimensions appelées aussi puces) emploie plusieurs dizaines de milliers de travailleurEs en France, plus de trois millions dans le monde, et a généré un chiffre d’affaires de 514 milliards de dollars en 2018. Comparée à d’autres, il s’agit d’une industrie récente, dont le développement est exponentiel depuis les années 1960. Par de nombreux aspects, c’est une illustration parfaite du fonctionnement du capitalisme contemporain.

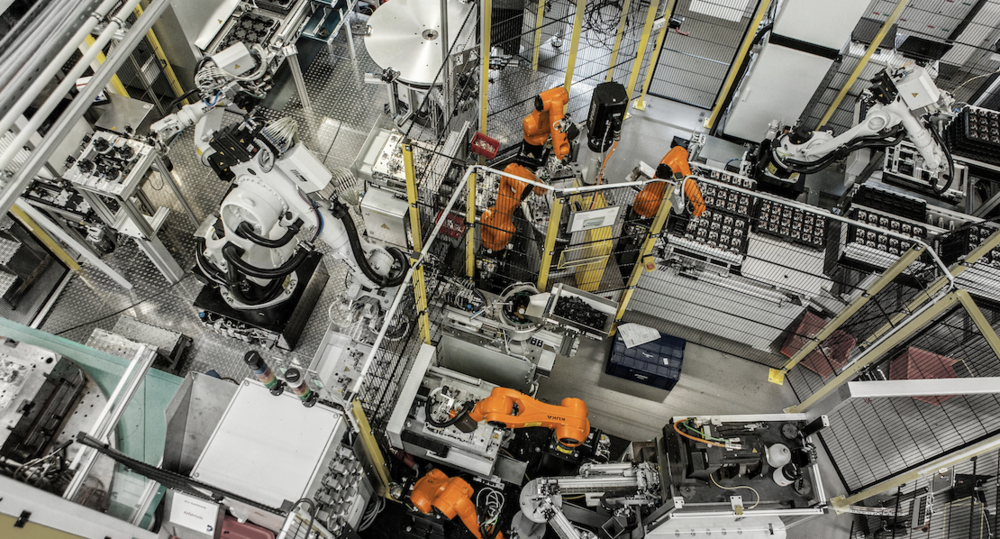

Cette industrie couvre des domaines très variés : l’« Internet of things » est en plein développement, avec les objets connectés qui envahissent les habitations, les voitures, la santé (un secteur en développement tant sur les aspects contrôle/suivi que diagnostic), les communications ; un secteur de production de masse avec le développement des téléphones portables et de tout l’aspect réseau qui va avec, le stockage des données (enjeu majeur), et enfin l’industrie elle-même, client énorme pour la robotisation/automatisation. Il y a donc une interaction avec la quasi-totalité des autres industries. En 2018, la croissance de ce secteur a été de 18 % par rapport à l’année précédente !

Les États-Unis et l’Asie représentent plus de 85 % de la production mondiale, l’Europe ne dépassant pas les 15 %. Entre les deux géants du secteur (Intel et Samsung, environ 30 % du marché à eux deux), la concurrence fait rage. Derrière, il y a un fossé avec leurs concurrents. Vu le coût des investissements industriels et de la recherche, il n’y pas de place pour les petits, qui se font racheter, disparaissent ou choisissent des modèle « fabless », c’est-à-dire sans unité de production, sous-traitant celle-ci aux géants du secteur. S’il y a bien une industrie où l’augmentation du capital constant est vérifiée, c’est celle-là, et le maintien du taux de profit nécessite d’augmenter la plus-value de manière très importante en augmentant massivement le nombre de puces vendues.

La question des finalités de la production

On est en droit de se poser la question de l’utilité de cette production, même s’il est difficilement envisageable pour la plupart d’entre nous de vivre sans téléphone portable ou sans internet. L’échange d’informations rendu possible par ce développement technologique est positif par certains aspects : il suffit de voir le rôle joué par les réseaux sociaux dans les soulèvements arabes de 2010-2011 ou dans le mouvement des Gilets jaunes. En contrepartie, le contrôle des données personnelles est rendu possible, de la carte Vitale au compteur Linky ou aux moteurs d’écoute sur la toile. Certaines applications sont des avancées évidentes, comme dans l’imagerie médicale, les dispositifs de vision artificielle, mais aussi les régulateurs de consommation d’énergie, les dispositifs de détection d’obstacles pour les voitures, etc. La technologie n’est pas « bonne » ou « mauvaise » en soi, elle dépend de l’usage que l’on en fait, et il s’agit donc d’une question très politique. La microélectronique est également fondamentale dans la conquête spatiale. Difficile de renoncer à la connaissance de l’univers, même si elle est aux mains des militaires aujourd’hui…

À cela s’ajoutent les graves problèmes écologiques et de conditions de production liés à cette industrie. L’extraction des métaux précieux qui lui sont nécessaires participe du pillage de l’Afrique en particulier, emploie des enfants dans des conditions insupportables. Les consommations d’énergie et d’eau sont faramineuses et les produits chimiques utilisés sont dangereux et polluants.

Quelles politiques publiques ?

L’enjeu représenté par la filière fait que les États la financent de manière importante aux États-Unis, en Chine, en Corée et en Europe. En France le dispositif du CICE, les exonérations de cotisations, y participent mais des programmes spécifiques de plusieurs milliards d’euros ont été mis en place depuis plus de 10 ans, orientés essentiellement vers la recherche. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, vient de présenter le plan Nano 2022, avec 5 milliards de travaux et d’investissements dans la filière dont un milliard d’aides publiques sur 5 ans : 886,5 millions d’euros venant de l’État, 100 millions de l’Union européenne, 50 millions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui concentre une partie des entreprises du secteur, 10 millions chacun pour le département de l’Isère, la métropole de Grenoble et la communauté de communes du Grésivaudan. Cet argent public ira subventionner le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), des entreprises comme STMicroelectronics, Thalès, Valeo (qui sont bien dans le besoin comme on sait) et des start-ups de diverses tailles. Le plan ne contient aucun engagement de la part des industriels : il doit juste permettre de « créer ou de maintenir 4 000 emplois », sachant que la filière en comprend environ 100 000 auxquels s’ajoutent 150 000 emplois induits.

Sur ce plan comme sur les précédents, il est de fait impossible d’exercer quelque contrôle que ce soit, l’argent public injecté étant noyé dans la valse des investissements, des marges, des dividendes, brassés par ces sociétés aux montages juridiques aussi complexes qu’opaques. Par exemple, STMicroelectronics, détenue pour près d’un quart par les États français et italien, a des unités de production en France, en Italie, en Inde, au Maroc, son siège à Genève et est de droit néerlandais… ce qui lui permet de ne déclarer aucun bénéfice en France !

Emplois, compétitivité, salaires, conditions de travail

Samsung a reconnu partiellement sa responsabilité dans les maladies et décès de plus de 400 employéEs ayant travaillé au contact de produits chimiques cancérigènes. Ce chiffre devrait évidemment être considérablement réévalué pour l’ensemble de la filière, et cela quel que soit le pays. En France, les conditions de travail ont des conséquences graves sur la santé des salariéEs : inaptitudes, accidents du travail, sans compter les conséquences certaines de produits chimiques qui n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune étude sérieuse.

Malgré tout, les conditions de travail et de rémunération restent beaucoup moins défavorables aux travailleurEs en Europe ou aux USA que dans des pays comme la Corée, l’Inde ou le Maroc. Si les industriels y maintiennent des activités de conception et même de production, c’est qu’ils y trouvent leur compte : les infrastructures offertes, la protection sociale… ne leur coûtent pas tant que ça vu les contournements que ces grands groupes sont capables de mettre en œuvre, et sont en grande partie compensées par toutes les formes d’aides proposées par les États. Dans ce type de production, la part des investissements en recherche, en matières premières et en machines dépasse largement le coût de la main-d’œuvre.

En tout cas, au-delà des batailles habituelles sur les salaires, l’égalité femmes/hommes ou contre les fermetures de sites et autres restructurations, nous devons porter des combats sur deux thèmes fondamentaux : un premier autour des choix de types de production, prenant en compte les besoins de l’humanité au sens large et les problématiques écologiques, et un second autour de la solidarité internationale des travailleurEs, pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, pour l’uniformisation par le haut des acquis sociaux puisque les entreprises du secteur sont des multinationales qui sont implantées sur l’ensemble des continents.

CorrespondantEs