À l’automne 1988, les infirmières faisaient irruption sur l’arène sociale à l’appel de leur coordination. Quelque chose d’énorme qui bouleversa le pays. « Jamais une grève n’aura bénéficié d’un tel capital de sympathie », titrait le journal Libération. Les syndicalistes de lutte et les militant-es de la LCR joueront un rôle essentiel dans cette première grève nationale dirigée par une structure d’auto-organisation.

Les infirmières (300 000 à l’époque, dont 200 000 dans les hôpitaux publics, au cœur de la mobilisation), relançaient la revendication sur les salaires, étiquetée revendication de « nantis » dans les années 80, et refusaient de négocier un aspect de leur plateforme au détriment d’un autre : « elles veulent tout ! ». Le mouvement aura été une immense expérimentation sociale, une folle aventure individuelle et collective pour un milieu hyper féminisée (85 % en moyenne, 93 % pour les infirmières hospitalières) qui n’avait guère bougé jusque-là.

La coordination infirmière, qui suscita dans son sillage des coordinations d’autres métiers de la santé de moindre ampleur, fut plus puissante, plus longue (18 mois) que les coordinations des étudiant·es et des cheminot·es en 1986-87. Des femmes salariées souvent jeunes, en prenant conscience d’être entrées symboliquement dans le salariat, ont chamboulé les règles du jeu des luttes sociales.

D’où est parti le boulet de canon infirmier ?

En 30 ans le paysage hospitalier avait été profondément transformé par la création des CHU (des entreprises de 4 000 ou 5 000 salarié·es), les progrès de la médecine, les innovations scientifiques et techniques, développant les spécialités, les compétences, et aussi les charges de travail et les responsabilités. Le corps infirmier, au cœur de ce cyclone social, avait doublé entre 1975 et 85.

Mais l’infirmière, héritière de deux ancêtres, la bonne sœur et la servante, subissait toujours le décalage scandaleux entre son rôle réel et son statut dans l’organisation du travail. Et les plans d’austérité qui se sont succédé à partir de 1978, dégradaient ses conditions d’exercice, entraînant nombre de départs.

Le 10 mai 1981 Mitterrand est élu Président de la République. Un gouvernement PS-PCF est installé. Les confédérations CGT, FO et CFDT se refuseront à mener les combats en défense du monde du travail, y compris lors du tournant de la rigueur en 1983, et elles perdront en une décennie la moitié de leur adhérent·es. Après la sortie du PC du gouvernement en 1984, la CGT haussa les revendications et son sectarisme.

Dans la CFDT qu’une génération militante marquée par les espérances et utopies de Mai 68 avait investie dans les années 70, de nombreuses structures étaient opposées à l’accompagnement de la crise économique par la confédération et à son « recentrage » avec Edmond Maire à sa tête (la fin de l’anticapitalisme).

C’était majoritairement le cas des syndicats CFDT santé-sociaux d’Île-de-France regroupés dans un Comité régional de coordination (CRC). Si la plupart des militant·es n’étaient pas encartés politiquement, plusieurs animateur/rices étaient membres de partis d’extrême gauche (Serge Roux, Marie-Thérèse Patry et d’autres, à la LCR) ou d’organisations libertaires.

Infirmier à l’Hôpital psychiatrique Ville-Évrard, dans le 93, j’adhérais à la CFDT et à la Ligue communiste révolutionnaire lors des coordinations nationales d’élèves infrmier·es en 1982 et 83, pour l’amélioration des conditions d’études, la revalorisation des stages et le refus d’engagements de servir. En 1984 je rejoignais l’exécutif du CRC. La même année, en avril, une journée de grève mettait des milliers d’infirmières dans la rue pour obtenir un vrai statut. En réponse, un décret valorisant leurs rôles et compétences sortait le 17 juillet (mais sans les textes d’application).

Durant la décennie 80, nos sections CFDT d’Île-de-France mèneront des grèves longues, dures, particulièrement dans les établissements psychiatriques, s’appuyant sur des AG quotidiennes et des comités de grève, pour imposer aux autres syndicats frileux des mobilisations contrôlées par la base. Quelques syndicats CGT en désaccord avec leur fédération faisaient de même en province. En 1987 était aussi mise en place une coordination d’infirmier·es anesthésistes.

Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvions le 25 mars 1988, quand, à l’appel d’une fédération d’une quarantaine d’associations corporatistes d’infirmières, l’UNASIIF, 3 000 infirmières manifestèrent à Paris contre un décret de la ministre Michèle Barzach1. Il abaissait le niveau de recrutement en permettant à toute personne ayant cotisé cinq ans à la Sécu de postuler à l’entrée dans les écoles d’infirmières (jusque-là il fallait le Bac ou un examen de niveau Bac).

C’est le camouflet de trop pour des professionnelles non reconnues dans leur technicité, toujours considérées comme de simples « piqueuses », avec un salaire d’appoint, et totalement subordonnées aux médecins. Et le point de départ du plus puissant mouvement qu’aient connu les hôpitaux et la santé. Les infirmières remettront en cause leur place de femmes salariées dans un univers très hiérarchisé où 85 % des médecins étaient des hommes, souvent méprisants, condescendants.

Elles sont passées à l’acte, se sont battues pour leur reconnaissance sociale, leur dignité, le changement de leur image dans la société et occuper pleinement la place qui leur revenait.

Fini les bonnes sœurs de jadis. « Ni nonnes. Ni bonnes. Ni connes ! », « Sacerdoce, bénévolat, ras la seringue ! Nous sommes des infirmières ! »

Les étapes de cette tornade blanche

Le 25 mars, à la fin de la manif à laquelle le CRC CFDT avait appelé, au mégaphone, nous avons proposé aux infirmières de se réunir à la Bourse du Travail pour discuter des suites. L’UNASIIF, dirigée par des cadres infirmières, choisissait d’aller discuter au Ministère. Infirmier, j’étais chargé de l’animation de l’AG pour le CRC. Comme nous l’avions prévu, j’ai proposé la création d’une coordination d’infirmières syndiquées et non syndiquées. Ce que les 80 collègues présentes ont approuvé par un vote à main levée.

Pour nous, militant·es révolutionnaires, les coordinations de salarié·es venaient combler un vide laissé par la passivité et la division syndicales, l’absence de prise en compte des attentes des professionnel·les. Mais elles n’étaient pas un simple substitut aux organisations syndicales défaillantes. Les coordinations n’exprimaient pas de positions antisyndicales, au contraire, elles appelaient l’ensemble des syndicats à participer. Elles permettaient, avec des assemblées générales souveraines, une forme d’organisation supérieure en répondant aux exigences de la lutte : unité, démocratie et donc contrôle par les premier·es intéressé·es des revendications, des actions, des négociations, pour un mouvement efficace qui joue la gagne.

La semaine suivante nous nous sommes retrouvé·es à une petite dizaine dans nos locaux syndicaux, pour commencer à organiser ça. Une moitié étaient membres de la CFDT (dont Irène Leguay qui deviendra dans les années 90 secrétaire générale de la fédération SUD Santé-Sociaux, Danièle Abramovici, François Nizet et moi). Les autres infirmières étaient non syndiquées.

Venait de démarrer la période de construction de la coordination, dans une ferveur suscitée par la naissance d’une force collective. Une période d’apprentissage pour de nombreuses femmes n’ayant jamais milité (4 % des infirmières étaient syndiquées), qui appréciaient le rôle du CRC.

Des salaires dérisoires pour trois années d’études après le bac, un boulot, si dur psychologiquement avec la confrontation quotidienne à la mort, la maladie, la souffrance, et les horaires, le travail les week-end, la « double journée » à la maison, la difficulté de tout concilier. La durée d’exercice professionnel était de sept ans en moyenne. Grâce à la coordination, les infirmières se sont révoltées et elles ont enfin le sentiment d’exister collectivement.

À la première assemblée générale d’Île de France, le 28 avril, se sont retrouvées une centaine d’infirmières venues de 22 hôpitaux. Des commissions sont mises en place sur le cahier revendicatif (statut, formation, conditions d’exercice, salaires) et sur la préparation des actions et les relations publiques avec les syndicats, les associations, la presse, les personnalités.

Pour ce qui concerne la CFDT, nous avons proposé une augmentation de 1 500 francs par mois (230 euros). Une revendication que nous pensions un peu élevée pour le milieu… et qui n’a pas été approuvée, car les infirmières présentes voulaient 2 000 F (environ 400 euros si on rapporte au coût de la vie), parce qu’« elles le valent bien » ! Là, nous avons vraiment compris qu’il se passait quelque chose. A aussi été retenu un objectif : un mouvement national à l’automne !

Il y a eu une rencontre en mai avec des infirmières anglaises afin qu’elles nous parlent de leur grève récente contre Margaret Thatcher, qui avait dû concéder une hausse des salaires de 15 %. Un évènement organisé par le CRC CFDT et avec nos contacts dans la IVe internationale, qui rassembla 200 collègues.

Un deuxième AG Île-de-France a lieu le 14 juin. Elle rassemble 250 infirmières, venues de 60 établissements. Une première plate forme revendicative est votée : les 2 000 francs, pas de salaires inférieurs à 8 000 F (le début de carrière était payé 5 800 F), des créations de postes, le droit à 10 jours par an minimum de formation continue, un travail en tandem pour toute infirmière arrivant dans un service et l’abrogation du décret Barzach.

Une journée de grève est décidée pour le 29 septembre. Avec une pétition à faire circuler tout l’été dans les hôpitaux et cliniques du pays, via des envois postaux et un suivi téléphonique (à l’époque pas de réseaux sociaux, pas de mails, pas de téléphones portables). 50 000 signatures seront recueillies durant l’été !

À la fin de l’AG, où ce sont surtout des mecs qui sont intervenus, notamment François et moi qui avions l’expérience du syndicat et de la LCR, nous avons décidé avec les infirmières du bureau de ne plus reproduire ça, sinon nous allions nous couper de la réalité féminine du milieu. Il fallait absolument préparer collectivement les prochaines AG. Les suivantes seront toutes présidées par des infirmières.

Lors de la troisième AG le 15 septembre, 500 infirmières participent représentant 116 hôpitaux (dont une vingtaine de province), quelques cliniques et maisons de retraites. La CGT y propose de substituer le 27 septembre (une journée d’action sur la Sécu de la CGT) à la journée du 29 septembre. Elle se fait huer !

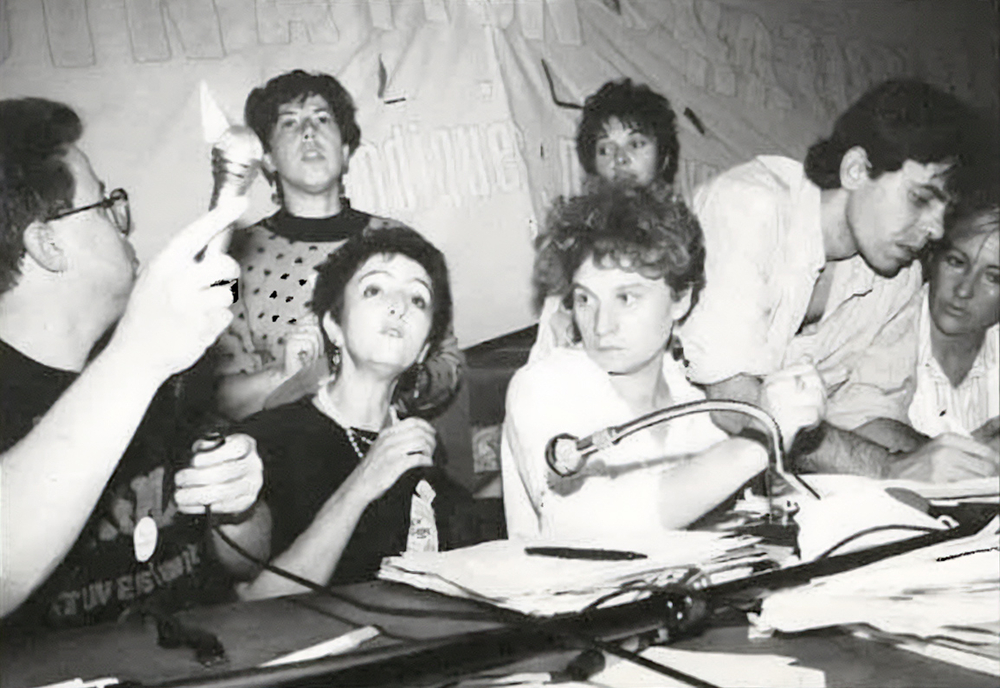

La conférence de presse le 28 septembre a eu un retentissement important. Elle s’est tenue avec le soutien de Léon Schwarzenberg, cancérologue et éphémère ministre de la Santé du gouvernement Rocard (nommé le 29 juin 1988, il démissionne 8 jours plus tard !).

Mitterrand s’était exprimé quelques jours plus tôt : « les infirmières n’ont pas le sort et la situation que le pays leur doit ». Au pouvoir depuis 1981, le bon président s’émeut du problème et oublie les responsables qui ont attendu que la marmite explose.

Lors de la grève et des manifestations du 29 septembre, 30 000 infirmières battent le pavé de Montparnasse au ministère de la Santé. Du jamais vu ! Des aides-soignantes, des kinés, sont aussi présent·es. Les syndicats sont en fin de cortège. 90 % de grévistes dont énormément d’assignées au travail. 4 000 manifestantes aussi à Lyon, Caen, Lille, Marseille, Bordeaux… Si le ministre Claude Évin refuse de discuter avec la coordination, une délégation est néanmoins reçue par son directeur de cabinet.

3 000 infirmières se pressent à l’AG à la Bourse du travail au retour de la manif. Des haut-parleurs doivent être installés pour sonoriser les abords de la Bourse.

En ressortent sous les applaudissements et les hurlements : l’exigence que « notre Coord » siège à la table des négociations et de contrôler le mouvement qu’elles ont initié, la volonté de le généraliser au niveau national, deux journées de grève les 6 et 7 octobre, une Assemblée générale nationale le samedi 8 octobre. Il est convenu que chaque établissement désignera deux représentantes pour cette AG. L’ouverture de la coordination infirmière aux autres hospitaliers est aussi débattue. Au même moment, des aides-soignantes et agents hospitaliers se réunissaient dans une autre salle pour créer leur coordination, avec l’aide et le soutien du CRC.

L’UNASIIF n’appelle pas à la reconduction « pour ne pas s’associer à un mouvement plus politique que professionnel ». Les fédérations syndicales qui ont dénoncé en interne la coordination comme un groupement minoritaire manipulé par la LCR, se sont ralliées au 29 septembre. La CGT a tenté de reprendre la main en appelant, au mépris de la réalité, à la grève reconductible et intercatégorielle pour le lendemain. Elle s’efforcera ensuite de coller à la coordination infirmière sans lui donner le moindre moyen.

Les jours suivants, des coordinations régionales infirmières voient le jour dans tout le pays. Les AG sont massives dans les hostos. L’aile motrice du mouvement et que l’on retrouve à l’animation du bureau d’Île-de-France, une trentaine de personnes pour mettre en musique les décisions des AG, a entre 25 et 35 ans. J’avais 29 ans, Irène aussi, François 35 ans, Pascale 26 ans… L’état d’esprit était « soit on se barre, soit on se bat ! ».

Se construisent des coordinations d’aides-soignantes et agents hospitaliers (revendiquant 2 000 F d’augmentation, la promotion professionnelle, des effectifs…), de kinés-ergothérapeutes, de manipulateurs radios-laborantins, de secrétaires médicales, de personnels de psychiatrie (autour de la reconnaissance de sa spécificité et de la défense de la politique de secteur), etc.

Lors de la grève et des manifestations le 6 octobre, 50 000 personnes manifestent à Paris, des milliers en régions, avec la présence des autres métiers hospitaliers. Les fédérations CFDT et FO s’opposent à la présence de la coordination aux négociations (ce n’est pas le cas de la CGT). Le ministre de la Santé, Claude Évin ne lâche pas grand-chose : moins de 50 euros d’augmentation en moyenne et pour les seules infirmières. « Nous ne sommes pas des moineaux pour nous contenter de miettes ! », répond la coordination.

La grève le 7 octobre sert à s’organiser dans les hostos pour l’AG nationale du lendemain.

L’AG nationale à la Sorbonne le 8 octobre rassemble 900 délégué·es venant de 400 établissements. 68 villes sont représentées en dehors de la région parisienne. J’ai ouvert les débats pour la coordination Île-de-France. La proposition d’entrer en grève reconductible et une manifestation nationale le 13 octobre sont votées à l’unanimité, dans l’enthousiasme. Objectif 100 000 à Paris le 13 octobre ! Le conflit se radicalise. La Coordination Nationale est créée. Le bureau de la coordination Île-de-France devient bureau national provisoire.

Le lien avec les autres catégories professionnelles fait débat. Si certains hôpitaux sont ou entreront en grève dans un cadre intercatégoriel assumé, notamment en psychiatrie, c’est plus compliqué dans nombre d’établissements.

L’AG nationale votera largement, après un âpre débat, notre proposition d’un comité de liaison entre coordinations professionnelles.

Les tendances au sein de la coordination infirmière se cristalliseront jusqu’à la fin du mouvement sur l’opposition entre catégoriel et intercatégoriel. Une question déjà présente avec la coordination des cheminots de l’hiver 86.

L’idée de la tendance intercatégorielle, animée par des syndicalistes de lutte, unitaires, était de ne pas avancer d’emblée une plateforme unique, mais d’aider les autres catégories à construire leurs propres plateformes afin d’impulser un mouvement capable de faire sauter le carcan gouvernemental, y compris pour les infirmières. C’était l’objectif du comité de liaison. La sensibilité catégorielle misait tout sur la profession infirmière, jugeant que les autres catégories n’étaient pas prêtes. Elle était présente en province, autour de hôpitaux de Limoges, Martigues, Poitiers, Montpellier et à Paris, avec le courant du PS de Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon. Nicole Bénévise en était la figure la plus médiatique.

Pour une majorité d’infirmières, le contrôle démocratique sur une plateforme bien définie était la principale motivation et traduisait bien plus la volonté d’échapper aux manipulations que de fuir les autres catégories. Dans les services on travaille ensemble et la revalorisation de la profession a toujours été associée à une revalorisation de la santé.

Lutte Ouvrière tentera de capter la frange la plus radicale du mouvement avec une « coordination intercatégorielle de personnels de santé » qui participa au comité de liaison et restera très minoritaire.

Le 9 octobre, Mitterrand intervient : « Il faut donner quelques années au gouvernement pour apporter des solutions ». À la suite de l’AG du 8 octobre le conseil national de l’UNASIIF change son bureau discrédité et appelle les infirmières à participer à la grève et aux manifestations.

Une lutte de femmes

L’auto-organisation est générale. La grève reconductible, difficile à organiser parce que les soins et la sécurité doivent être assurés aux malades, sera suivie à 80 %. Les infirmières se réunissent quotidiennement en AG dans leurs hôpitaux (souvent plusieurs centaines de collègues) pour décider les initiatives : vente de badges pour les caisses de grève, confection de tracts, de banderoles, de slogans, défilés dans les villes, prise de tension sur les marchés pour populariser le mouvement, descente des matelas dans les halls dès qu’un lit est libéré, occupation de bloc opératoire si des chirurgiens ou l’administration refusent de diminuer l’activité, etc.

« Toutes les femmes rencontrées disent qu’elles ont fait durant ces semaines de grève des tas de choses dont elles ne se croyaient pas capables. Un phénomène de type 68, de prise de conscience individuelle. Et la découverte de la solidarité entre femmes... » (Cahiers du Féminisme, hiver 1988).

L’attention apportée à l’organisation collective et démocratique de la lutte a permis à des milliers de femmes de surmonter leurs réticences, de s’exprimer, de s’affirmer. « Au début c’était dur, il fallait se forcer. Rapidement les tâches se sont multipliées et peu à peu tout le monde s’y est mis. De plus en plus de femmes prenaient l’habitude de prendre la parole dans les assemblées, à la sono dans les manifs, d’organiser les choses, de répondre aux journalistes. Ce combat c’était le nôtre, il fallait bousculer toute une éducation. Nous nous sommes affirmées comme individus et comme femmes. » (Irène). Les infirmiers disaient « nous les infirmières ». Les services d’ordre des manifs étaient féminins. Les gros bras de la CGT en étaient tout déboussolés.

Pour préparer le 13 octobre, la coordination organise une rencontre avec les fédérations syndicales. La CFDT refuse de défiler derrière la coordination infirmière. Je rappelle notre mandat : « camarades, les coordinations seront devant, les syndicats derrière ». Le secrétaire général de la fédération me répond « ex-camarades ». Le divorce était consommé.

Le succès des coordinations fait l’objet d’un débat le 12 octobre au Comité central du PC. Le secrétaire général, Georges Marchais, pousse la CGT à aller y concurrencer « les gauchistes ». Il déclare « le syndicat de masse et de classe qu’est la CGT a tout à y gagner ».

Le raz-de-marée du 13 octobre !

5 000 personnes se retrouvent Porte de Versailles à l’appel des fédérations CFDT, FO, CGC et CFTC. La Coordination infirmière réussira son pari : plus de 100 000 manifestant·es marchent de la Bastille au ministère (un tiers du cortège est composé des autres métiers de santé), avec la présence d’artistes, de pontes médicaux. La CGT est en fin de cortège et nous avons refusé que son secrétaire général, Henri Krasucki, soit présent à la banderole de tête.

Un TGV entier a été affrété de Marseille, plusieurs wagons réservés à Metz, 6 cars à Besançon, etc. Un meeting géant se tient à l’arrivée avec l’aide logistique de la CFDT « oppositionnelle », dont la CFDT PTT Île de France, elle aussi en lutte et en grève (centres de tri, camions jaunes) contre la volonté de sa fédération.

Jusqu’ici la Coordination était reçue par des conseillers techniques, ce jour-là le ministre Évin nous reçoit en personne. Il nous remet une « lettre à la Coordination ». En une semaine, l’enveloppe a doublé. Ce que lâche le gouvernement n’est pas ridicule : l’équivalent de 80 euros par mois en début de carrière, 150 euros pour les infirmières ayant 10 d’ancienneté, 220 euros en fin de carrière. Mais cela reste loin du compte. Nous lisons la lettre à la sono. Les infirmières scandent « Évin, démission ! »

Un conseiller du ministre, à propos des rencontres avec les représentant·es de la coordination, dira « on leur parle grilles de salaires, elles nous racontent leurs vies au travail et hors travail, comment voulez-vous négocier ?! ».

La popularité de notre mobilisation est alors énorme, la couverture médiatique impressionnante. Les malades, les familles manifestent leur soutien, entraînant de grosses turbulences dans le PS alors que les élections municipales approchent. Nous l’avons appris plus tard, le Premier ministre Rocard veut reprendre la main sur le dossier. Évin, qui est aussi porte-parole du gouvernement, s’y oppose et menace de démissionner.

Dans la nuit, à 2 h 30, le Premier ministre annonce qu’il reçoit toutes les parties prenantes. À 3 h 15 les syndicats et la coordination sont à Matignon. Je prends la parole au nom de la coordination nationale : « le gouvernement acte enfin notre reconnaissance mais nous sommes loin de la satisfaction de notre plateforme revendicative. Notre AG demain décidera des suites ».

Samedi 15 octobre, l’AG de la coordination infirmière se réunit au Panthéon. Elle rassemble un millier de déléguées. Les revalorisations salariales sont inégales et insuffisantes. Rien sur les effectifs, les conditions de travail, la formation continue, le diplôme d’État pour les infirmières psy, etc. On est passé « de l’aumône au pourboire ». Les annonces d’Évin sont rejetées à l’unanimité (moins deux abstentions). « Il s’agit d’un vote d’énervement » dira Rocard. « Les infirmières ne sont pas énervées, elles sont déterminées ! » lui répond la coordination.

La grève reconductible continue donc. Mais comment faire mieux ? Les militant·es CFDT et CGT de la « gauche » syndicale continuent de proposer le renforcement des liens avec les autres professions « pour frapper fort ensemble ! », mais une majorité s’y oppose, de peur de perdre la maîtrise du mouvement. Est votée une nouvelle mobilisation le samedi 22 octobre avec un appel à la population à venir soutenir « les blouses blanches ».

Le 20 octobre, un émissaire de Matignon s’invite à une réunion de la coordination pour nous demander d’accepter les avancées obtenues « au nom de la raison d’État ». Nous lui avons répondu que « nous ne ferons pas ce cadeau au pouvoir d’une sortie honorable ».

À partir de là, le gouvernement, dos au mur, joue la brutalité. Pour Rocard les grévistes ne peuvent qu’être manipulées : « on ne peut pas négocier avec les assistants de M. Krivine ». Le porte-parole de la LCR lui répondra « que la thèse du complot destiné à discréditer le mouvement et le diviser, pour justifier le refus de négocier, est une manœuvre dérisoire ».

Dans les médias le ton commence à changer : Le Nouvel Observateur écrit « Les trotskistes manipulent, comme pour la révolte étudiante de 1986 et la grève des cheminots ». Paris Match : « Le retour des barons noirs ». « Matignon a dans le collimateur le désormais célèbre Pascal Dias » (le Quotidien de Paris). « Les coordinations déferlent, soutenues par des pros de l’agitation » (France soir). « Pascal Dias et sa blouse rouge. L’homme de la Ligue derrière la Coordination » (Libération). TF1 déclare que « la LCR a repris le contrôle » alors que je m’avançais pour rendre compte au sortir du ministère. « Des divisions se font jour dans la Coordination. Les syndicalistes d’extrême-gauche veulent entraîner les infirmières dans une grève générale avec les cheminots, les postiers… » (Antenne 2), etc.

Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, reprend la célèbre formule de Thorez : « Il faut savoir terminer une grève ». Le président n’est pas en reste : « les infirmières demandent trop ! ».

Quelques camarades et moi n’avions jamais caché nos appartenances, syndicale et politique. Si nous défendions nos positions dans les débats, nous avons toujours respecté les mandats votés par le mouvement. Ce qui nous importait, c’était de faire la démonstration qu’un mouvement social pris en charge par une partie de la population, s’il s’en donne les moyens, peut gagner. Et de facto rendre crédible et désirable l’autogestion appliquée toute la société.

Les infirmières m’ont conservé leur confiance. Jusqu’à la fin je suis resté porte-parole national avec Irène et Nicole. Mais le bureau de la Coordination est secoué et le manque de perspectives n’arrange pas le climat. La grève s’essouffle, les infirmières sont épuisées, les pertes de salaire commencent à peser et la question de l’extension aux autres catégories divise.

Le samedi 22 octobre est loin d’être ridicule avec 20 000 personnes à Paris ! L’appel est entendu, des familles avec enfants sont là. On fait même la fête près de Matignon. Il y a encore un millier de déléguées à l’AG nationale du dimanche 23 octobre qui se tiendra sans la presse, à huit clos. La suspension de la grève reconductible est votée, de peu. Le mouvement continuera sous d’autres formes à l’appréciation des coordinations locales. De nombreux hostos décident de poursuivre la grève.

Le gouvernement ne veut plus rien concéder. Malgré l’appel lancé par les manifestant·es le 22 octobre : « syndicats ne signez pas ! », les fédérations CFDT, FO et CFTC apposeront leur signature le 24 octobre. Le sentiment de légitimité était tel, que les infirmières étaient persuadées qu’elles allaient gagner. Ces accords Évin, indignes d’une telle lutte, sont vécus comme une trahison et provoquent chez la plupart des infirmières un immense désarroi ; on les considérait toujours aussi mal. Le gouvernement socialiste dépensait des dizaines de milliards pour des avions Rafale mais seulement 2 milliards pour les personnels de la santé. Cette grève aura fait apparaître, peut-être plus qu’ailleurs, l’imposture sociale et politique de Mitterrand I et II, quelle que soit la couleur du locataire de Matignon.

Le 3 novembre, lors d’une nouvelle montée nationale à Paris, il y a 40 000 manifestant·es. Plus de deux fois moins que le 13 octobre, mais ce n’est pas le chant du cygne et ce jour-là l’unité des métiers de santé est réalisée. Ce qui prédominait, c’est qu’il fallait préparer le second round.

Le 5 novembre, la quatrième AG nationale, 436 établissements de 257 villes sont représentés. « Nous exigeons toujours de vraies négociations sur la base de notre plate-forme revendicative », cette motion votée à l’unanimité est un désaveu pour les syndicats signataires.

Sont aussi votées : une grève pour fin janvier, des états généraux infirmiers et de la santé au printemps 1989, et la constitution de la « coord » en association loi 1901. Si une coordination est un outil éphémère, le temps de la lutte, pour une large partie des infirmières qui veulent continuer « parce qu’on n’a pas obtenu ce qu’on voulait ! », cela n’allait pas de soi.

Le pari du redémarrage de la lutte, intercatégorielle et sans frontières !

Le printemps 1989 promettait d’être chaud. De nombreuses catégories repartaient en action en février et mars : kinés, médecins, sage-femmes… Le secteur social entrait à son tour dans la danse. Un collectif national, de syndiqué·es et non syndiqué·es, couvrant une cinquantaine de départements, réussira le 21 avril la plus forte mobilisation que ce secteur ait connue depuis 15 ans, avec 20 000 manifestant·es à Paris. Mais sans grève reconductible, le ministère n’a pas reculé.

La coordination nationale infirmière fut sollicitée de tous côtés pour participer à des réunions dans les pays voisins. Un exemple à suivre ! Le 27 janvier 1989, 30 000 personnel·es de santé manifestaient à Bruxelles. 20 000 manifestant·es à Dortmund le 28 février, suivi d’une AG nationale pour structurer le mouvement. Aux Pays-Bas une mobilisation sans précédent rassemblait des dizaines de milliers de personnes en mars, avril, avec une coordination « infirmières et soignantes en révolte ». En Italie, en Suisse, en Autriche, au Canada… Avec partout ce même humour dans les slogans, la même ambiance, mélange de gaîté, de spontanéité et de détermination.

Les états-généraux les 15 et 16 avril furent un succès. La plateforme est peaufinée. Des collègues d’autres catégories et des délégations étrangères sont présentes. L’Europe, préoccupation importante avec la libre circulation à venir, faisait l’objet d’un forum. Est votée « la reprise d’un vaste mouvement à l’automne, co-organisé par les différentes coordinations, dans le cadre d’une mobilisation internationale pour un plan d’urgence pour la santé dans l’Europe de 1992 ».

Fin mai, lors du deuxième Salon infirmier à Paris, la coordination infirmière est plébiscitée par les 30 000 infirmières présentes.

Mais les bureaux nationaux de la coordination, fin juin et début août, acteront les fortes divisions internes : les courants catégoriels s’affranchissent du vote des états-généraux et appellent le 12 octobre les seules infirmières. 5 000 se rassemblent devant le ministère. Le 21 octobre, 8 000 personnes, dont des délégations étrangères, participent à la manifestation unitaire et européenne à Paris. Loin des standards de l’automne 1988. Les accords Évin ont laissé des traces. L’espoir d’une « deuxième vague » s’éteint.

L’AG du 22 octobre, avec 114 établissements représentés, jugeait impossible de décider de nouvelles perspectives d’action et votait l’illégitimité de l’AG convoquée le 4 novembre 1989 à Montpellier par plusieurs coordinations de province, qui décida la transformation de la Coordination nationale infirmière en un syndicat professionnel (CNI). Une captation du sigle que nous avons dénoncée. La scission était consommée.

L’exclusion de la CFDT, la création du CRC puis de SUD

Lors du Congrès de la confédération CFDT fin novembre 1988 à Strasbourg, E. Maire fustige « les moutons noirs », « les coucous de la santé et des PTT d’Île de France, qui n’ont plus leur place à la CFDT ». Le 30 novembre le conseil fédéral CFDT santé-sociaux suspend tous les syndicats de la région parisienne, « un nid de gauchistes » pour la direction fédérale. Les griefs : le 13 octobre, le CRC était avec la coordination infirmière et pas avec sa fédération, ses locaux et ses lignes téléphoniques étaient occupés par les coordinations, le CRC a dénoncé les accords Évin, etc.

4 000 adhérent·es sans structure doivent se réaffilier de façon à éliminer les militant·es gênant·es. Nombre de directions s’empressent de supprimer locaux et heures syndicales. Leur protection ayant sauté, des militant·es subissent des représailles patronales. Dans un premier temps les équipes qui ont construit un outil syndical devenu majoritaire refusent et dénoncent ces exclusions : « la CFDT n’appartient pas à sa clique dirigeante. Nous avons fait notre boulot syndical en aidant les salarié·es à s’organiser pour obtenir satisfaction… ». Mais nos camarades des PTT d’Île-de-France s’en vont et créent SUD PTT. Dès lors, la majorité des adhérent·es et militant·es qui avaient participé avec entrain et fierté à ce grand mouvement social de l’automne-hiver 1988, s’attelèrent à la création d’un nouveau syndicat, le CRC, puisque nous étions connu·es avec le sigle CRC CFDT, qui deviendra « Coordonner Rassembler Construire - Santé-Sociaux ». Un tiers des adhérent·es restent à la CFDT.

Un travail de pionnier·ère a commencé, avec quelques dizaines de militant·es aguerri·es et 3 000 adhérent·es. Bientôt, d’autres équipes issues de la CFDT nous ont rejoints, au Havre, à Mont-de-Marsan, Marseille, Albi, Lyon, etc., et également des non-syndiqué·s aussi et quelques camarades venant de la CGT.

Il y eut un nouveau grand mouvement dans les hôpitaux à l’automne-hiver 1991-92. Le CRC avait impulsé un « collectif inter-hôpitaux d’Île-de-France » qui regroupait toutes les catégories de personnels et mis en grève et dans les rues des dizaines de milliers de salarié·es. Mais de fortes tensions existaient avec le syndicat CNI qui s’échinait à organiser un simple mouvement infirmier. Ce syndicat catégoriel (marginal aujourd’hui) campa sous les fenêtres du ministère pendant des semaines. Au même moment, le CRC participait avec des syndicalistes de la CGT et des non-syndiquées, à l’animation d’une coordination nationale des assistantes sociales (« Ni bonnes ni fées ! »), la C.O.N.C.A.S.S. Une nouvelle lutte auto-organisée d’une profession féminisée (à 96%).

Progressivement s’édifiait avec de faibles moyens syndicaux une fédération nationale, CRC, qui deviendra SUD santé-sociaux en 2000, et nous rejoindrons l’Union syndicale Solidaires à la suite de SUD PTT. Nous construire en fédération de la santé et du social était un passage obligé, mais pas une fin en soi. Notre premier congrès votera l’objectif d’une fédération nationale unifiée regroupant les syndicalistes de lutte et les non-syndiqué·es ayant participé aux coordinations, dans un grand syndicat capable de mener avec succès les indispensables combats et porteur d’un projet de transformation sociale.

Ce n’est qu’un début, le combat continue ! 35 ans plus tard la situation est pire encore, dans la santé, pour la protection sociale, les services publics, nos droits, nos libertés, et cetera, et cetera. Haut les cœurs !

Pascal Dias (membre fondateur de SUD Santé-Sociaux et de son exécutif fédéral durant trois décennies et militant de la LCR pendant 25 ans)

- 1. M. Barzach était ministre de la Santé d’un gouvernement de droite, dit de cohabitation. En mai-juin 1988, ont lieu des élections présidentielles et législatives qui débouchent sur un nouveau gouvernement socialiste.