Le cynisme n’a décidément pas de limite. Ces dernières semaines, les commentaires et réactions des principaux responsables politiques français quant à la crise grecque ont donné à voir un spectacle pitoyable et révoltant, malheureusement à l’image des prises de position et des politiques des uns et des autres sur la scène nationale.

Après l’annonce par Alexis Tsipras de l’organisation d’un référendum, c’est du côté de la droite, et notamment des Républicains, que l’on s’est déchaîné.

Une certaine conception de la démocratie

Le député Éric Ciotti a ainsi dénoncé « un gouvernement de voyous qui a menti au peuple grec et qui est en train d’accentuer la crise ». Son collègue Benoist Apparu a quant à lui affirmé « ne pas comprendre » le gouvernement grec, avant d’ajouter : « Le bras d’honneur aux créanciers qui tentent de sauver la Grèce est surréaliste ! ». Éric Woerth, « secrétaire national au projet » (quel programme !), s’est indigné du « sidérant comportement de M. Tsipras », et a péniblement essayé de faire de l’esprit : « C’est plus dur de gouverner que d’être populiste ». Même rhétorique du côté de François Fillon, candidat à la primaire : « Voilà où mènent le populisme et la démagogie ». Nicolas Sarkozy, enfin, s’est senti obligé d’y aller de son « analyse » : « si l’Eurogroupe cède au chantage du Premier ministre grec Alexis Tsipras, que restera-t-il de la crédibilité de la zone euro ? ».

Haro sur le gouvernement grec, seul responsable du blocage, et aucun mot pour critiquer la politique d’étranglement des institutions européennes et ses conséquences désastreuses sur la Grèce. Si cela n’a rien de surprenant de la part de ces apôtres du libéralisme sauvage, qui avaient déjà vanté les précédents « plans d’aide » qui ont ruiné le pays, on ne pourra s’empêcher de relever que Nicolas Sarkozy et les siens ne manquent pas de cynisme lorsqu’ils s’en prennent à Alexis Tsipras et à son choix d’en appeler au peuple grec. Archives : « Il est venu le temps de réintroduire dans le fonctionnement de nos institutions le référendum » ; « Réfléchissons, il y a moins de risque de populisme quand le peuple peut s’exprimer dans les urnes. À l’inverse, le risque populiste est beaucoup plus fort si le peuple a le sentiment qu’on lui refuse la parole ». Deux déclarations de… Nicolas Sarkozy, à la fin de l’année 2014.

« Il n’y a pas d’alternative »

Le bureau national du PS a pour sa part affirmé, dans un texte voté peu après l’annonce du référendum, qu’il reconnaissait « le droit du peuple grec de choisir son destin par un référendum s’il le faut ». Merci beaucoup, mais le peuple grec ne vous avait rien demandé. Une déclaration pleine d’hypocrisie quand on sait que dans le même texte était expliqué que « chacun [devait] faire des concessions nécessaires pour qu’un compromis, solide et solidaire soit atteint ». Une position soi-disant équilibrée, donc, qui revient à mettre sur un pied d’égalité le dominant et le dominé, le prédateur et la proie, et exige d’un peuple étouffé par l’austérité qu’il fasse des « concessions ». C’est beau comme les cadeaux au patronat et le blocage des salaires. C’est beau comme la loi Macron et la généralisation de la « négociation » bilatérale entre le salarié et le patron, hors de tout cadre réglementaire et protecteur.

Et malgré quelques critiques abstraites de « l’austérité », aucune dénonciation claire, à part chez quelques « frondeurs », de l’attitude des institutions européennes (et de François Hollande) dans leur volonté d’imposer à tout prix encore plus de sacrifices au peuple grec. Voilà qui ne surprend guère lorsque l’on se souvient que le PS avait fait campagne aux dernières européennes « contre l’austérité » tout en l’appliquant en France et en ne trouvant rien de plus intelligent à faire que d’inviter Martin Schultz à son principal meeting de campagne.

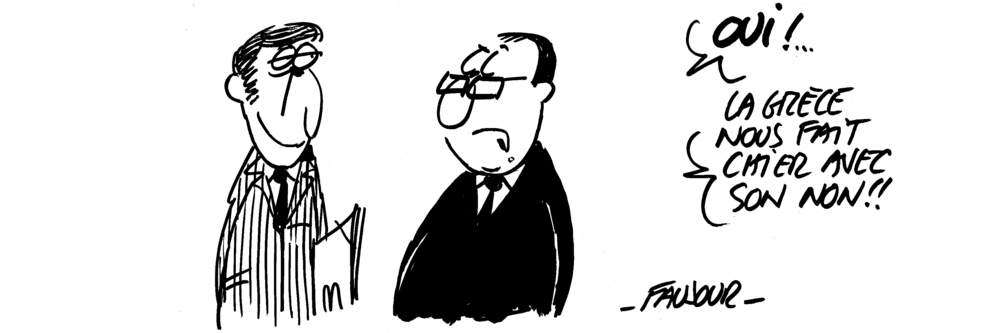

Au final, la célébration quasi-unanime de « l’accord » imposé au peuple grec montre que derrière les divergences de forme, le PS (et ses alliés) et les Républicains s’accordent sur l’essentiel : il n’y a pas d’autre voie que l’austérité, et les peuples doivent continuer à payer une crise dont ils ne sont pas responsables. Bien malin serait ainsi celui qui pourrait savoir à qui attribuer ces deux déclarations : « Pour nous c’était le seul accord possible, conforme à ce que nous souhaitions et il sera un bon accord s’il est respecté » ; « Je salue l’accord conclu ce matin à Bruxelles. Le soulagement est grand pour tous les amoureux de l’Europe et d’une certaine idée de son unité ».

La première phrase a été prononcée par Éric Woerth, la seconde par Claude Bartolone, deux gestionnaires du système, à ce titre interchangeables, pour qui « il n’y a pas d’alternative ». À nous de leur prouver le contraire.

Julien Salingue