Le type d’école, c’est-à-dire un système (collectif) de transmission de connaissances (ce qui est un des éléments caractéristiques de l’humanité) est fondamentalement lié à la société, au mode de production, et donc au type d’État. En dernière analyse, l’école fait partie de la superstructure (institutions, loi, philosophie de la pensée, morale…) au sens marxiste du terme.

La forme de l’école (à qui elle enseigne, ce qu’elle enseigne) est déterminée par l’infrastructure (les conditions de production, les forces productives et les rapports de production), c’est-à-dire les intérêts des capitalistes et de l’État. Dans le même temps elle contribue à maintenir l’ordre social global (rapport de production, idéologie).

Dans les sociétés féodales, l’éducation est laissée aux prêtres et ne concernent qu’une (toute petite) élite. Au début de l’ère des révolutions, l’État a besoin d’ingénieurs et de savants pour commencer à rationaliser et augmenter la production, ce qui entraine la création par exemple de l’École des mines & ponts sous Louis XVI ou de l’École normale et de l’École polytechnique en 1794. En 1833, sous la monarchie de Juillet, pour la première fois, la loi Guizot pose les bases de l’instruction publique. Cette école n’est ni gratuite (sauf pour les enfants pauvres) ni obligatoire. Mais c’est le point de départ de la volonté de l’État d’élever le niveau de connaissances moyen de la population, de manière à augmenter la force de travail du prolétariat. Cette loi va permettre l’alphabétisation de la population : en 1848, les deux tiers des conscrits sont alphabétisés ; en 1870, l’analphabétisme est quasiment vaincu en France.

L’École est un outil de l’État au service du patronat

Au 19e siècle, les premières luttes des travailleurs pour la jeunesse concernent la diminution du temps de travail des enfants. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la loi sur l’école obligatoire de Jules Ferry (1881-1882) : il faut occuper les enfants, pour permettre aux parents d’aller travailler. C’est exactement la même démarche qui préside à la création des centres d’apprentissage en 1940 pour répondre à l’explosion du chômage chez les jeunes. La même chose s’est produite pendant la pandémie de Covid : les écoles devaient rouvrir (fin du premier confinement) puis ne surtout pas fermer (deuxième confinement) essentiellement pour permettre aux parents d’aller au travail.

Par ailleurs, l’État utilise l’école pour encadrer la concurrence inter-capitaliste. En 1938, les conventions collectives vont prendre en compte les diplômes dans le niveau de rémunération des salariés. En 1945, le Gouvernement provisoire de la République française met en place des grilles de rémunérations (arrêtés Parodi-Croizat) qui classent les salariéEs en groupes professionnels suivant deux critères principaux : le salaire et le diplôme. Le diplôme remplit une double fonction. D’une part il est preuve d’un niveau moyen de connaissance détenue par son titulaire. Le patron sait donc (en moyenne) quelles sont les compétences de celui qu’il emploie. D’autre part, l’école assurant le contenu du diplôme (avec le regard du patronat pour les diplômes professionnels), cela permet d’externaliser les coûts de formation depuis l’entreprise vers les structures de l’État.

Dans la loi de 1971, les diplômes doivent obligatoirement apparaître dans les classifications professionnelles, ce qui sera ensuite traduit dans le code du travail en 1973, puis remis en cause dans les années 2000-2010, dans des accords nationaux interprofessionnelles (ANI 2003 et ANI 2009), au profit de qualifications internes aux entreprises ou aux branches.

L’École maintient et reproduit l’idéologie dominante

En outre, les lois Ferry (1881-1882) ne sont pas qu’un outil au service du patronat. La IIIe République a sa propre vision de l’école pour sa propre survie (en tant que forme d’État). Jules Ferry défend ainsi l’école publique, gratuite et obligatoire en ces termes en 1879 :

« Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. […] Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d’autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d’ouvriers et de paysans, où l’on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d’un idéal socialiste ou communiste emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871 [la Commune de Paris]. »

Il s’agit de lutter contre deux adversaires politiques distincts : le clergé et les écoles populaires dans les bourses du travail et à l’extérieur (orphelinat de Cempuis). On trouve ici une fonction essentielle de l’école : endoctriner la jeunesse à un idéal républicain. En 1882, un décret instaure les « bataillons scolaires », qui autorise les établissements primaires à pratiquer des exercices de gymnastique et de préparation militaire – mais en dehors des heures obligatoires. Ce n’est pas sans rappeler le SNU que Macron tente d’imposer à l’école. Ces bataillons, qui ne fonctionneront pas, sont supprimés dix ans plus tard.

L’universalisme républicain bourgeois ne veut pas voir les différences entre les citoyens. Jusqu’aux années 1980, les oppressions spécifiques n’étaient pas prises en compte par l’école. L’école, en tant que structure, est toujours en retard sur ces questions par rapport à la société, car un de ses rôles est le maintien (et la reproduction) de la société telle qu’elle est. Or les oppressions spécifiques, bien qu’antérieure au capitalisme, sont largement utilisées par ce dernier pour maintenir son hégémonie. Un arrêté de 1882 précise :

« L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisance pour préparer et prédisposer, en quelque sorte, les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femmes. »

Les choses ont peu changé en 140 ans. Les trajectoires scolaires des jeunes sont fortement influencées par leur représentation des métiers possibles. Et cette gamme des métiers est contrainte par le sexe, la race et la classe sociale. Le poids de la classe sociale est surdéterminant. Sept enfants de cadre sur dix exercent un emploi d’encadrement quelques années après leurs études, là où sept enfants d’ouvrier sur dix exercent un emploi d’exécution. Les oppressions spécifiques viennent s’ajouter à cela. Ainsi, en 2016, 28,5 % des ingénieurs sont des femmes et ce taux est de 40 % parmi les docteurs en sciences. Dans l’enseignement professionnel, la mixité est rarement atteinte, tant dans les domaines de la production – où 15 % des élèves ou apprentis sont des filles – que dans les domaines des services où les filles sont majoritaires (66 %). L’enquête sociologique Trajectoire et Origine 1 (TeO1) de 2009 constate :

« Si les catégories sociales d’employés et d’ouvriers représentent un peu moins de la moitié des positions sociales des parents des enquêtés de la population majoritaire (47%), plus de 65% des enfants d’immigrés et 80% des descendants d’immigrés d’Algérie et d’Afrique sahélienne ont grandi dans des familles populaires. »

En d’autres termes, les racisés subissent avant tout le poids de leur origine sociale, mais pas seulement1. Les enseignants n’échappent pas structurellement aux préjugés, et pensent, pour partie, que les enfants ont des dispositions innées, liées à leur genre ou à leurs origines ethno-raciales. Les appréciations sur les bulletins reflètent en général l’idée que les filles sont travailleuses et que les garçons sont talentueux. La scolarisation des enfants d’immigréEs est caractérisée par un retard plus important, des performances scolaires plus faibles (aux évaluations CP, 6e, brevet et bac), une orientation plus importante en voie professionnelle et enfin une plus grande proportion à quitter l’école sans diplôme. Enfin, 21 % des élèves descendants de l’immigration – contre 9 % de la population majoritaire – ont l’impression d’avoir subi au moins une forme d’injustice dans leur scolarité, principalement pour l’orientation professionnelle, mais aussi pour la recherche de stages.

Pour finir, si l’école fait la promotion de l’égalité de genre et de l’antiracisme, ce volontarisme n’est pas exempt de critiques. L’antiracisme dans les programmes des années 1980 repose sur une injonction morale à l’antiracisme (« touche pas à mon pote ») et une explication du racisme par manque d’intégration des populations immigrées. On est loin de la reconnaissance concrète des discriminations vécues au quotidien. Si dans les années 2000, il y a une reconnaissance formelle de la discrimination raciste (lois Taubira) et des avancées sur les questions de genre (ABC de l’égalité), ces avancées sont balayées par les luttes réactionnaires contre les communautarismes (féministes, LGBTIA+ et musulmans) au nom de la République.

Le problème fondamental est que l’école fait très peu pour lutter contre les stéréotypes, voire les combats au nom de l’universalisme républicain (et, dernièrement, une certaine vision de la laïcité). Dans une société de plus en plus polarisée sur ces questions, l’école se veut garante de la neutralité, donc du maintien des oppressions.

Transmission de connaissances et de savoirs

Enfin, la troisième fonction de l’école est celle de l’instruction (publique), qui devient Éducation (nationale) en 1932. L’élévation du niveau moyen de connaissances n’a jamais été un cadeau de l’État, mais correspond à un besoin du patronat. Pendant les Trente Glorieuses, le besoin d’élever le niveau moyen de connaissance (et ce faisant la valeur de la force de travail des salariéEs) se traduit par une proportion de plus en plus importante de diplôméEs. C’est le compromis historique entre la bourgeoisie et le prolétariat à l’issue de la deuxième guerre mondiale. Pour maintenir l’État capitaliste et reconstruire la France, le prolétariat exige des garanties collectives (le « programme du CNR »). Concernant l’école, c’est le plan Langevin-Wallon (deux militants communistes, présidents successifs du Groupe français d’éducation nouvelle), qui ne sera jamais appliqué en tant que tel. Néanmoins de 1951 à 1971, la proportion de bacheliers va doubler tous les 10 ans (5,1 % en 1951 ; 11,2 % en 1961, 21,4 % en 1971) ; puis stagner pendant les années 70 (26 % en 1981), Et enfin repartir à la hausse (43,5 % en 1990, 61,7 % en 2000, 65 % en 2010 et 87 % en 2020).

Cependant, la bourgeoisie a besoin d’éléments idéologiques pour justifier sa place dominante dans la société. C’est dans ce cadre que sera forgé le concept de méritocratie. C’est-à-dire laisser croire que chacun arrive à sa place « naturellement », en fonction de ses aptitudes et connaissances personnelles, en vertu de l’égalité des chances donnée par l’école. Les connaissances transmises par l’école sont présentées comme coupées du monde réel, comme des objets purement théoriques, que le jeune doit apprendre individuellement et docilement sans pouvoir remettre en cause, ni en faire l’expérience. Les évaluations sont un moyen d’assurer que les jeunes sont capables de répéter ce qu’ils ont appris. Elles sont l’outil essentiel de la sélection des élèves et donc de leur orientation. Les évaluations sont liées (sur le fond et sur la forme) au capital culturel de chacun et basés sur les connaissances de la bourgeoisie, les seules qui sont reconnues d’un point de vue scolaire.

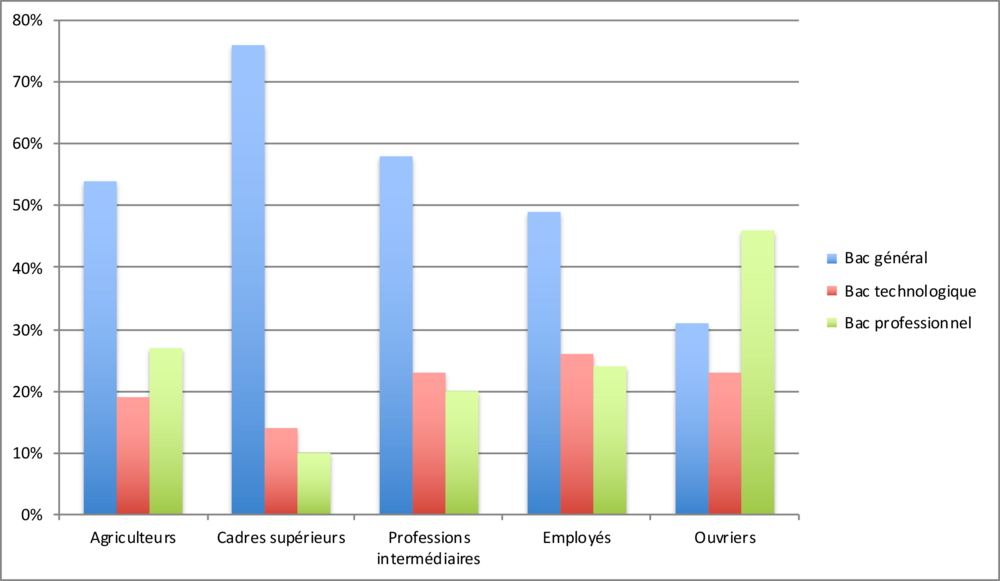

C’est ainsi que l’école reproduit les classes sociales. Pour n’en donner qu’un exemple, les trois quarts des enfants de cadre ont un bac général, alors qu’un enfant d’ouvrier sur trois suit cette filière. En revanche, pour le baccalauréat professionnel, seulement un enfant de cadre sur dix suit cette filière, contre la moitié des enfants d’ouvrier. Il faut lire l’excellent Enfance de classe de Bernard Lahire pour prendre conscience de l’incarnation des habitus de chaque couche sociale et géographique quant à la reproduction de son rapport à l’école.

Si la gauche a pu idéaliser un « ascenseur social » pendant les Trente Glorieuses (c’est-à-dire des parcours réel d’enfants d’agriculteurs ou d’ouvriers qui devenaient fonctionnaires, employés ou cadres intermédiaires), c’est essentiellement lié au boulversement des couches du prolétariat pendant cette période : les agriculteurs passent de 10 % des actifs en 1968 à 1 % en 2010 ; les ouvrierEs de 37 % à 22 % tandis que les professions intermédiaires passent de 14 % à 26 % et les employéEs de 20 % à 28 %. En outre, l’arrivée massive de jeunes issuEs des classes populaires à des niveaux scolaires élevés s’est accompagnée d’un profond mépris : il serait devenu impossible (ou presque) d’enseigner (la « crise de l’école » dure depuis 1989). Et, en conséquence, il faut revenir aux fondamentaux : retour des cours d’éducation civique (abandonnés en 1969 et réintroduites en 1985), apprentissage de la Marseillaise, uniforme…

L’École dans les sociétés libérales et post-industrielles

Si les trois fonctions de l’école continuent d’être présentes dans l’école actuelle, la spécificité des réformes de ces vingt dernières années est la volonté de mise à mort du compromis historique de 1945. Les réformes Blanquer-Macron en sont l’aboutissement, dans un monde où l’on assiste à un bouleversement des rapports de force internationaux et une crise économique majeure.

Le processus de Bologne (en 1999) a comme objectif la construction d’un espace européen de la connaissance. Traduit en termes marxistes : il s’agit de construire un nouveau compromis sur les diplômes et leur prise en compte par le patronat national et européen. Ce faisant, il s’agit d’imposer une baisse de leur reconnaissance par les salaires (c’est-à-dire une diminution de la valeur de la force de travail du salarié). Le rythme de ces transformations est laissé au choix de chaque gouvernement étatique. Contrairement aux Trente Glorieuses, il ne s’agit pas de remodeler le marché du travail dans le cadre d’une phase de progrès économique mais le remodeler dans une phase de recul où il faut tout optimiser. Pour le dire clairement : ces réformes ont pour objectif la fin de l’élévation du niveau moyen de connaissance, sans pour autant s’attaquer frontalement au nombre de diplômés, mais en s’attaquant à la reconnaissance des diplômes sur le marché du travail. En effet, les besoins actuels du capital se réduisent à avoir d’un côté des travailleurs formés à des outils hyper-qualifié et hyper-précis mais en arrivant à diminuer le coût de cette force de travail, donc en individualisant les parcours et les diplômes.

De l’autre côté, les salariéEs peu ou pas qualifiéEs (mais diplômés), sont destinés à des emplois très précaires (type Uber). Voici ce qu’écrivait en 1971, prophétiquement2, le Centre démocrate (parti centriste de 1966 à 1976) :

« En fait le véritable problème de l’éducation nationale est le suivant : il est souhaitable que tous les français puissent bénéficier d’un enseignement et d’une culture de niveau supérieur. Mais ils pourraient se sentir frustrés, s’estimer lésés si ce niveau d’étude ne leur permet pas un certain type de travail, un certain niveau de responsabilités et de rémunération. Pour dépasser cette difficulté il faudra arriver à dissocier le diplôme, la rémunération et la fonction. Autrement dit, un berger vaut bien un PDG, et le berger tout autant que le PDG a le droit à la culture. Mais cette culture ne doit pas l’empêcher de demeurer berger et d’être heureux de le rester. Ainsi le passage par l’enseignement supérieur ne devrait pas provoquer chez tous la même ambition : celle de gagner beaucoup et de diriger. »

On dirait un plagiat par anticipation de la politique de Macron. Voilà ce que nous devons combattre aujourd’hui.

- 1. Lire à ce sujet « Les inégalités ethno-raciales à l’école », Blog Mediapart, d’où sont tirés les chiffres cités. https://blogs.mediapart…

- 2. Cité dans L’école de Jules Ferry est morte, 1974, éd. Maspero.