Plon (poche), 280 pages, 9 euros.

Cette réédition d’une partie des mémoires de l’avocate récemment décédée, totalement engagée dans les combats progressistes frappe paradoxalement par les pas en avant arrachés par ces combats, mais aussi par leur douloureuse actualité et l’enjeu de les poursuivre. Ce petit livre est aussi une piqure de rappel : les combats collectifs se construisent à travers des choix individuels et la capacité de chacunE de trouver la place où elle, il peut être utile.

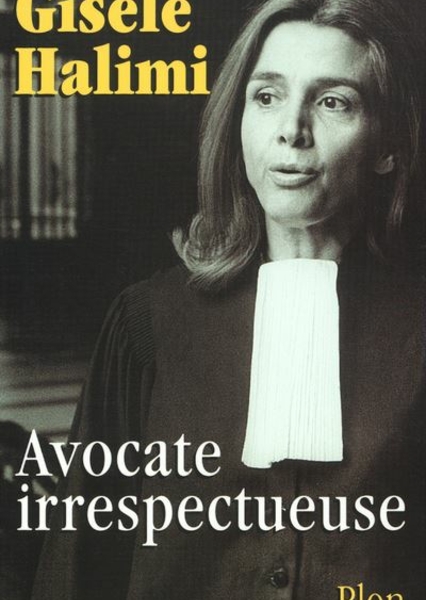

« Avocate » et pas avocat

Devenir avocate en 1949, c’était d’abord prêter un serment qui ferait rêver Darmanin et les rédacteurs de toutes les lois sécuritaires et autoritaires : « Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et de la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû au Tribunaux et aux autorités publiques » (décret du 20 juin 1920). On peut dire que Gisèle Halimi s’est évertuée à contrevenir à chacun de ces termes, et à l’assumer jusqu’à proposer la loi qui a modifié ce serment en 1982 : « Je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité ». C’était le résultat d’un combat déclenché par la conscience aigüe et de plus en plus confortée par sa pratique qu’être reconnue comme avocate n’était possible qu’en refusant d’être un avocat soumis aux règles d’une justice de classe.

Avocate anticolonialiste

Elle revient sur sa confrontation immédiate avec l’État colonialiste et la société coloniale : une de ses premières affaires en tant que stagiaire commise d’office devant le tribunal militaire de Tunis s’est soldée par un échec cinglant : six mois de prison pour un légionnaire qui avait volé …. trois kilos de patates données à une famille tunisienne ! De quoi ébranler une vocation, ou la renforcer.

Les années qui ont suivi ont évidemment été celles de l’engagement dans la défense des militants et des militantes du FLN. Trouver des espaces pour tenter de sauver les têtes des militants face à un État dans lequel les députés ont par le vote des pouvoirs spéciaux en juin 1956 « organisé la démission de l’autorité civile en faveur des militaires », donc suspendu toute règle de droit pour la population algérienne livrée aux violences de l’armée française et à l’usage systémique de la torture. Avec ce que cela signifie comme dérive. Elle raconte ainsi une rencontre avec R. Lacoste, ministre résident socialiste auquel elle amenait un dossier prouvant la torture de militants : « Ce sont des serpents, asséna-t-il tout rouge, des serpents tous ces terroristes, je les écraserai comme des serpents… »

Le combat aussi contre la situation particulière faite aux militantes du FLN, systématiquement violées, en accompagnant ces femmes dans le cheminement qui paraissait tellement insurmontable de la dénonciation du viol et de ses enjeux spécifiques. Elle relate également son expérience moins connue d’avocate de militantEs d’extrême gauche coopérantEs au Congo en 1973. Pas facile la défense des maoïstes confrontés au jeune appareil d’État « socialiste » du Congo…

Avocate féministe

En rappelant les pesanteurs et les contraintes de l’Ordre des avocats, rempart des bonnes mœurs d’une société patriarcale, elle laisse entrevoir ce que représentait l’engagement dans le procès de Bobigny pour la défense du droit à l’avortement ou dans celui d’Aix-en-Provence pour la reconnaissance du viol comme crime : l’enfreinte de la sacro-sainte règle de ne « jamais s’identifier à celui que vous défendez, ne jamais supprimer le recul nécessaire entre la "cause" et vous ». Elle avait en effet déclaré à Bobigny : « Je ressens avec plénitude un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme ». Et surtout elle se livre pour la première fois sur une de ses premières affaires de défense d’une femme, Maria, victime de violences conjugales qu’elle avait occultées, véritable concentré tragique de la non-reconnaissance de cette violence meurtrière du patriarcat.

En fermant ce livre, on se dit que la proposition de Benjamin Stora d’une panthéonisation de Gisèle Halimi n’est vraiment pas gagnée. Et s’il y avait, ce serait une véritable escroquerie intellectuelle aux antipodes de l’engagement d’une vie.