La maison d’arrêt de Blois, en service depuis 1943, a été récemment épinglée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) pour ses conditions de détention inacceptables et son accès limité à l’hygiène.

Le bâtiment n’a jamais connu de véritable réhabilitation, et ses murs, l’électricité, les huisseries et le mobilier sont en ruine, traduisant un mépris systémique de l’État pour la dignité des personnes détenues.

La maison d’arrêt peut accueillir 105 détenus en détention ordinaire et 12 en quartier de semi-liberté, soit 117 places. Or, les cellules simples sont systématiquement doublées et certaines cellules doubles accueillent trois personnes, dépassant largement cette capacité. Cette surpopulation chronique résulte d’un choix politique : maintenir des établissements sous-dimensionnés et laisser les conditions de vie se dégrader.

De la maltraitance carcérale

À Blois, le taux d’occupation atteignait 150 % lors de la visite du CGLPL. Certaines maisons d’arrêt nationales frôlent 290 % de surpopulation. Cette situation engendre promiscuité, hygiène dégradée et stress pour les détenus. Les cellules sont délabrées : peintures écaillées, mobilier cassé, installations électriques dangereuses. Douches et sanitaires collectifs ne garantissent ni hygiène ni intimité. Les cours de promenade sont insuffisantes, privant les détenus d’exercice physique et d’air libre.

Ces conditions transforment l’enfermement en processus de dégradation humaine. Deux ou trois personnes partagent souvent la même cellule sans espace personnel, et doivent signaler leurs besoins par papier faute d’interphone. Elles violent les droits fondamentaux à l’intimité, la dignité et la sécurité. La prise en charge médicale est insuffisante, notamment psychiatrique, aggravée par un désert médical local. Les détenus étrangers souffrent de l’absence de dispositif d’interprétariat, renforçant isolement et vulnérabilité. La prison institutionnalise ainsi souffrance et marginalisation.

À qui profitent ces conditions d’incarcération ?

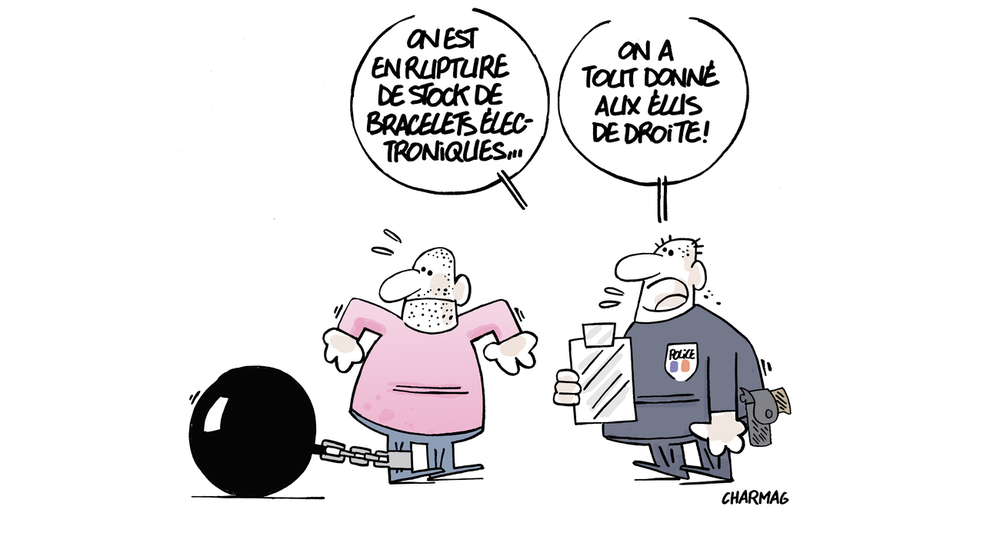

La surpopulation résulte de choix politiques. La logique dominante reste punitive : punir plutôt que transformer, exclure plutôt qu’accompagner. La vétusté traduit un désintérêt pour la condition humaine. Promiscuité, privation d’intimité et hygiène dégradée sont autant de mécanismes de déshumanisation, réduisant le détenu à son rôle de punition.

La prison perpétue hiérarchies et ségrégations, touchant particulièrement les étrangerEs, les raciséEs, les personnes vulnérables et psychiquement fragiles. Le coût humain et financier de cette politique est élevé, l’État préfère économiser sur les infrastructures plutôt que d’investir dans des alternatives humaines et efficaces.

Il est urgent d’améliorer immédiatement les conditions de détention (accès à l’hygiène, intimité, soins médicaux et suivi), de développer les alternatives à l’incarcération, de mettre en perspective l’abolition du système carcéral.

Radu Varl