Nous publions un entretien avec Hind Meddeb* qui revient en détail sur sa trajectoire professionnelle intimement liée à ses combats contre les injustices, la haine de l’autre et la défense des libertés, et nous parle de son dernier film.

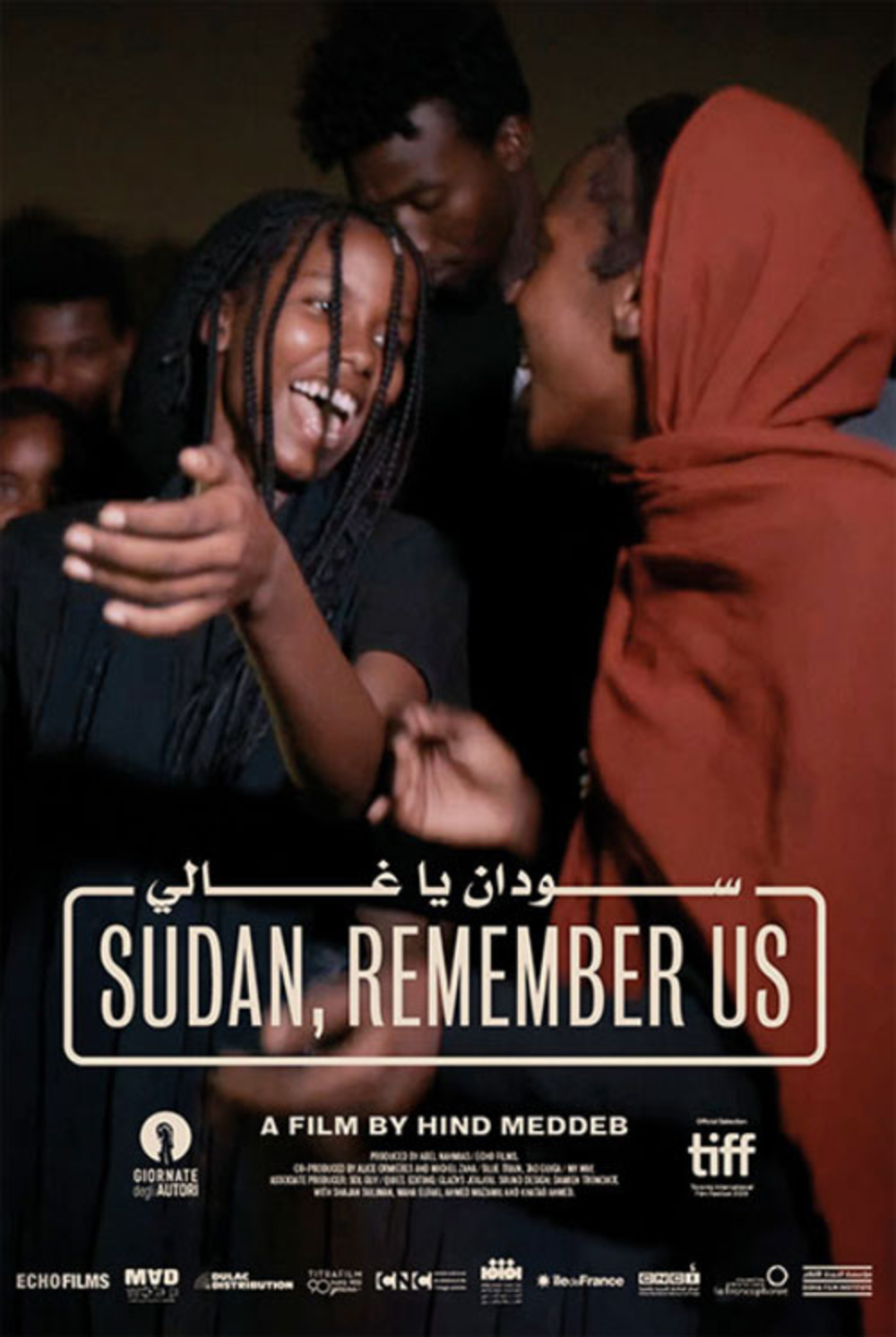

Inattendu et inespéré. Ce sont les deux mots qui viennent à l’esprit à propos du succès du film « Soudan, Souviens toi1 ». Un documentaire réalisé par Hind Meddeb. C’est certainement l’efficacité « du bouche à oreille » des spectateurs qui augurent de la réussite de cette œuvre et obligera le producteur à commander des nouvelles copies pour répondre à la demande des distributeurs. Ce documentaire témoigne de la révolution soudanaise de 2019.

« Changer celui qui regarde »

La force de ce film est de donner des visages à cette révolution, non ceux des dirigeants ou responsables de partis, mais ceux et celles qui au quotidien font faire vivre ce soulèvement populaire. Ce parti pris on le retrouve dans son précédent documentaire « Paris Stalingrad ». Elle assume ce choix « de donner la parole seulement aux réfugiés et à ceux qui sont de leur coté donc à ce que la caméra ne soit jamais du coté de la police ou jamais du côté de l’État ou des institutions. Je n’attendais pas en fait des éclaircissements ou des réponses de la part des institutions ou de la police2 ». Cette subjectivité totalement assumée s’explique par le rôle que peut jouer le cinéma dans le combat contre les injustices.

« Pour moi les deux choses sont liées. Depuis l’enfance j’avais beaucoup de réactions très fortes à l’injustice quand je la voyais. Ma famille est originaire du Maghreb, ma maman du Maroc et de l’Algérie et mon père de Tunisie. En allant en vacances chez mes grands-parents j’ai beaucoup vu la question des inégalités sociales qui est très forte dans ces pays-là, mais même en France. Pourquoi il n’y a pas un partage des richesses ? Très tôt, déjà à six, sept ans je partageais le programme du NPA (rire). Même si évidement je ne connaissais pas l’existence de la politique. En France quand je voyais les gens qui dormaient dans la rue, je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait laisser les gens dans cette situation-là. C’est quelque chose qui m’a toujours révoltée. Le cinéma et quelque chose dans lequel j’ai été élevée parce que mon père m’emmenait tout le temps au cinéma depuis vraiment toute petite. J’ai découvert aussi le cinéma néo-réaliste italien de l’époque de Rosselini mais aussi des films comme Mamma Roma de Pasolini et tous ces films-là m’ont vraiment forgée dans l’idée que peut-être avec le cinéma on pouvait agir et montrer les injustices et les inégalités et donc faire changer celui qui regarde »3.

Mais pour le père installé en France en 1967 très impliqué dans la revue d’extrême-gauche « Perspectives tunisiennes » et la mère qui aura été témoin de la répression de la dictature d’Hassan II contre les étudiants, leur situation en France est des plus précaires. Le choix de Hind de faire du cinéma n’est pas vraiment validé par ses parents qui la poussent à suivre des études pour être enseignante, garant d’une certaine stabilité financière inconnue dans la famille. D’où les études en Hypokhâgne et khâgne devant déboucher sur l’agrégation de philosophie.

Mais c’est l’échec au concours. Un échec salvateur qui va la pousser à choisir sa voie, celle du cinéma mais « en prenant un chemin de traverse » sur les bancs de Sciences-Po pour des études de journalisme qui lui permettra de signer son premier film, qui sera à bien des égards une étape décisive de sa trajectoire professionnelle mais aussi personnelle : « je suis étudiante en train de faire mon école de journalisme à Sciences-Po et il va y avoir les attentats du 16 mai 2003 au Maroc. 14 jeunes se font sauter dans différents endroits de la ville et 45 personnes vont être tuées. Ils essaient de faire sauter le Sheraton, ils n’y arrivent pas mais ils tuent le portier qui essayait de les arrêter. Ces jeunes avaient été embrigadés à distance par Al-Qaïda. Ils vivaient dans un bidonville et tous avaient essayé de passer en Europe pour une vie meilleure et aucun d’eux n’avait réussi. Deux étaient arrivés en Espagne et ont été arrêtés par la Guardia Civile et renvoyés au Maroc. Deux autres qui s’étaient cachés sur un bateau à Casablanca ont atteint les Émirats Arabes Unis, on les a retrouvés presque morts et pareil, on les a renvoyés au Maroc. Parmi les jeunes qui sont devenus des kamikazes, il y en avait un qui travaillait à l’usine. Il avait eu un doigt sectionné et n’avait eu aucune compensation, aucun droit par rapport à son handicap et avait aussi perdu son travail. Il y avait une violence sociale très forte sur ces jeunes-là transformés en proies faciles pour les recruteurs de terroristes. Le Maroc est un pays où les gens sont extrêmement pacifiques et je n’arrivais pas à imaginer que ce terrorisme dont on parlait, qui venait plutôt d’Arabie Saoudite ou d’ailleurs, puisse exister dans mon pays le Maroc. J’étais encore étudiante et j’ai mobilisé des amis. Un qui faisait des études d’ingénieur du son à l’école Louis Lumière et deux autres, un photographe et un autre qui suivait les cours de journalisme, Gallagher Fenwick, devenu plus tard grand reporter. Il se trouve que mon meilleur ami à Sciences-Po était marocain et originaire du bidonville et avait grandi dans le quartier qui était juste à côté. C’était quelqu’un qui avait réussi par l’école, il s’appelle Abdellah Tourabi, aujourd’hui il est un grand journaliste au Maroc mais à l’époque il était étudiant en Sciences-Po grâce une bourse obtenue parce qu’il avait été major de sa promotion à l’université de Casablanca. Donc c’est Abdellah qui nous a un peu ouvert toutes les portes de ce quartier grâce à ses amis, à sa famille et on a fait un film De Casa au paradis où on essayait de comprendre qui étaient ces jeunes devenus des kamikazes. On a rencontré leurs familles, leurs mamans, leurs sœurs, les gens qui étaient au lycée avec eux et on a fait en creux un portrait du bidonville et en même temps un portrait de ceux qui étaient devenus des terroristes. Ce premier film c’était vraiment un film très personnel, comme tous mes films, qui était lié à mon interrogation sur comment une jeunesse marocaine pouvait être tentée par le terrorisme et surtout ça a été pour moi la découverte d’un monde caché derrière des murs. En fait au Maroc, très souvent l’État construit des murs très très hauts pour qu’on ne voie pas les bidonvilles quand on passe en train ou quand on passe en voiture sur l’autoroute. J’ai découvert tout un monde qui était totalement invisibilisé à l’époque, aujourd’hui on connaît mieux les conditions de vie des gens. En faisant ce film, quelque part j’ai fait connaissance avec mon pays autrement que par mes voyages dans la famille ». C’est aussi une des marques de fabrique des documentaires de Hind, suivre un ou plusieurs personnages et à travers eux, appréhender la situation sociale d’un pays.

Elle signera par la suite deux autres documentaires faits simultanément. Tunisia Clash qui va suivre un jeune rappeur tunisien en butte à la répression après la chute de Ben Ali. Ce qui vaudra à la réalisatrice un procès et une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir manifesté sa solidarité avec ce jeune rappeur. Puis un autre Electro Chaâbi au Caire dans les bidonvilles où nait un nouveau style de musique, le mahraganat basé sur des chansons populaires auquel s’ajoute du beat électro et du freestyle scandés à la manière du rap. Une fierté pour Hind « J’étais la première en fait à faire découvrir cette musique en dehors des bidonvilles et c’est moi qui ai donné le nom d’électro chaâbi parce qu’en arabe cette musique s’appelle mahraganat qui veut dire les festivals et comme ç’est imprononçable en français j’ai inventé le nom d’électro chaâbi qui depuis a été repris par tous les commentateurs de musique, c’est devenu le nom de cette musique à l’étranger. »

La découverte du Soudan à Paris

Lors du tournage de « Paris Stalingrad » qui témoigne de la vie des demandeurs d’asile autour de la station du métro Stalingrad, elle se lie d’amitié avec les soudanais présents. Lors de la chute de la dictature d’Omar al-Bachir, ils la poussent à aller dans leur pays avec une demande « ramène nous des images de notre révolution ».

Cette révolution vient de loin car déjà dans la période 2010/2013 d’immenses manifestations voyaient le jour contre le régime d’al-Bachir et si la répression avait réussi à étouffer les voix, les braises de la révolte n’en furent pas éteintes pour autant. En 2019 les mobilisations contre la faim reprennent de plus belle, et les militaires n’ont d’autre choix que de sacrifier leur dictateur sans pour autant céder aux exigences de la rue, la madaniyya, c’est-à-dire la démocratie avec un gouvernement de civils.

Ce documentaire est précieux car il ne nous donne pas à voir mais à partager, les luttes et les espoirs des jeunes révolutionnaires. Il donne largement la parole à ces combattants et combattantes. La voix off se fait rare et est en langue arabe « L’autre problème de la voix off était de choisir dans quelle langue la dire. Spontanément, j’ai essayé d’abord en français, la langue que je parle le mieux. Ça ne prenait pas. Le film la rejetait, comme un corps étranger » explique la cinéaste. Ce choix de l’arabe renforce l’unicité de l’œuvre et favorise notre immersion dans cette lutte symbolisée par une action fondatrice, celle du sit-in de Khartoum la capitale du Soudan.

Le sit-in est organisé début avril 2019 devant le bâtiment de l’État-major de l’armée et va prendre de l’ampleur comme l’indique Hind : « Ce n’était pas une place ou une avenue, mais tout un quartier qui avait été investi. Les révolutionnaires ont coupé la circulation et ont instauré une cité utopique piétonne. Si bien que ça se déployait comme une ville dans la ville. On pouvait mettre trente minutes pour aller d’un point A à un point B ».

Les filles à l’avant-garde du combat

Un lieu où enfin la liberté est retrouvée, les libertés politiques mais aussi artistiques. Un lieu aussi de liberté pour les femmes et les jeunes filles ; « Les femmes sont celles qui ont le plus souffert de la dictature religieuse. Elles étaient soumises à la tutelle de leur père, de leur grand frère ou de leur mari. La police des mœurs pouvait à tout moment les arrêter pour vérifier leur tenue vestimentaire et les condamner à des coups de fouet. Le voile était obligatoire, le pantalon interdit. Alors même que le Soudan a une tradition féministe très ancienne ». Une tradition retrouvée avec véhémence. Désormais elles peuvent enfin prendre la parole et se libérer des décennies d’oppression qu’a fait peser le régime d’al-Bachir soutenu par les islamistes en la personne de son dirigeant al-Tourabi. Avec ou sans voile, ces jeunes filles vont se retrouver à l’avant-garde du combat, n’hésitant pas à braver une répression de plus en plus féroce. « En tête de cortège, certaines ramassent les bombes lacrymogènes et les renvoient sur les militaires. Leur courage, les Soudanais l’ont salué en les surnommant “Kandaka”, du nom de ces reines nubiennes, bâtisseuses de pyramides dont l’une d’elles repoussa les troupes de l’Empereur Auguste ».

Autre fait remarquable, cette fluidité entre dans les relations entre les jeunes filles et les garçons. Des relations de camaraderie et de respect mutuel. « Quand j’arrive sur le sit-in à Khartoum, ce qui me frappe, c’est la mixité et l’absence de harcèlement des femmes, d’ailleurs, elles sont omniprésentes. Musiciennes, peintres, poètes, militantes féministes, médecins, enseignantes, étudiantes ; elles montaient sur scène pour les concerts et les débats politiques, étaient impliquées dans l’organisation de la vie sur le sit-in ». Dans tous les moments révolutionnaires, il y a une intensité de politisation mais aussi une effervescence culturelle qui est relatée dans le documentaire même si elle nous donne seulement un petit aperçu de cette éruption créative. En écho à ce que dit Shajan : « Oui, la révolution nous a permis de toucher à tous les arts. J’ai dessiné, sans pour autant me prendre pour une artiste ou un peintre ou quoi que ce soit. Pourtant, j’ai dessiné, j’ai chanté, j’ai écrit et j’ai joué de la musique, ou plutôt j’ai tenté d’en jouer. Bref, j’ai tout expérimenté. Sur le sit-in, nous avons vécu dans une atmosphère euphorisante, qui nous a incités à essayer plein de choses et à découvrir au fond de nous des talents insoupçonnés. Par conséquent, on peut dire que le Soudan est bourré d’artistes qui s’ignorent et qui doivent absolument s’exprimer »4.

Dans le film d’ailleurs, on peut voir une jeune fille dans une poésie déclamée, critiquer les imposteurs de l’Islam. C’est au nom de cette religion qu’al-Bachir et al-Tourabi vont mener une guerre contre les populations non musulmanes du sud du Soudan pour leur imposer la charia. Cette guerre fit des dizaines de milliers de morts et aboutira à la scission du pays entre Soudan et Sud Soudan. Le film témoigne d’un tournant historique majeur : « j’ai vu se dessiner les contours d’une nouvelle ère que je qualifierais de « post-islamiste » et dont les effets affleurent au quotidien. Quand j’arrive à Khartoum, le ramadan a déjà commencé. Chaque soir, le sit-in communie autour d’un immense repas convivial. Dans ce contexte, je remarque quelque chose d’inhabituel ces dernières années en pays musulman : la tolérance envers ceux qui ne font pas le ramadan. Pendant la journée, les « déjeuneurs » ne se cachent pas. »

« On veut vivre ensemble »

Il y a les poèmes qui sont récités parmi la foule qui participe en jouant le rôle d’un chœur à l’image du théâtre grec de l’antiquité. Ces poésies rappellent les thèmes de mobilisation de la révolution, la soif de liberté, la volonté d’un gouvernement populaire, l’attachement à un combat pacifique.

Le régime d’al-Bachir n’a pas seulement plongé le pays dans une guerre interminable contre les Soudanais du sud, il n’a eu de cesse de diviser les populations. Il a distillé le poison de la haine entre arabes et non arabes. A l’intérieur même des populations arabes, certaines communautés étaient méprisées comme les Baggaras considérés au bas de l’échelle sociale.

Le sit-in a forgé une cohésion de la révolution mais il va même bien au-delà. Il illustrait la possibilité d’un vivre ensemble des populations indépendamment de leur appartenance communautaire ou de leur croyance ou non en l’Islam. Comme le souligne Hind : « Des gens qui disent, on en a ras-le-bol que vous nous montiez les uns contre les autres on veut vivre ensemble ». C’est certainement cette volonté maintes fois manifestée lors du sit-in qui représentait un danger pour le pouvoir des militaires.

Au bout de 57 jours, les généraux mettent fin au sit-in avec une violence inouïe. Au petit matin les miliciens incendient les tentes brulant vif les personnes qui y dormaient. On comptera des dizaines de morts et des centaines d’arrestation. Hind a fait le choix de rapporter ces actes : « Au montage, en revanche, j’ai pris conscience qu’il fallait quand même montrer cette violence ». Pendant quelques secondes on est témoin du démantèlement du camp avec ces « images des militaires qui se filment en selfie, en train de tuer des gens ». Des scènes révoltantes par la bestialité et l’imbécilité des acteurs de la répression, on y entend « ils nous ont gâché nos vacances ils méritent la mort ». Cette violence qui s’abat sur le camp sera le prélude quatre ans plus tard à la violence qui ravagera sur une toute autre échelle le pays, poussant des millions de Soudanais à s’exiler, les autres restant à la merci de l’inhumanité des milices ou de l’armée en tentant de survivre à la famine et aux maladies.

Hind fait remarquer avec justesse que « Les militaires ont attaqué la veille de la fête qui marque la fin du ramadan. C’est l’équivalent du soir de Noël chez les chrétiens — ce 3 juin était un peu comme un 24 décembre. Et j’en déduis que le choix de cette date était stratégique de leur part. Car sur le sit-in, nombre de révolutionnaires étaient les enfants des militaires. Et les enfants de bonne famille rentrent chez eux la veille de l’Aïd. Ils s’assuraient ainsi de ne tuer que les plus pauvres, les plus démunis, les sans-abris, les enfants des rues et ceux qui étaient venus d’autres régions ». Rejoignant ainsi les travaux des universitaires Anne-Laure Mahé et Clément Deshayes qui ont montré à travers une étude empirique les différences de traitement coercitif : « Les formes que prend la répression épousent et reproduisent largement les hiérarchies sociales et donc les formes de violence structurelle présentes dans la société soudanaise. Par conséquent, la répression, bien que massive et brutale, est inégalitaire dans son application5 ». En d’autres termes lors des arrestations, ceux des classes sociales aisées de Khartoum s’en sortent mieux que ceux issus des milieux populaires.

Une mémoire vivante

Ces morts vont être honorés à travers d’immenses fresques reproduisant le visage des jeunes assassinés par le régime. Les fresques sont peintes souvent collectivement et sont l’occasion d’un réconfort pour atténuer le chagrin partagé. La poésie participe à ces hommages :

Blessures nocturnes, à vif

Ô nuit du deuil, les rues sont le théâtre de nos blessures

Sur le sit-in, ils étaient comme les jacinthes et le basilic

Leurs rêves comme des ailes de papillons

Couchés sur les mains fatiguées du jardinier

Cette mémoire ne se limite pas au souvenir des martyrs, elle fait resurgir les symboles des luttes passées. Ainsi sont repris les poèmes de lutte des années 50 et 60 comme ceux de Mahjoub Sharif, de Mohammed Wardi ou Azhari Mohammed Ali toujours en vie, qui malgré son âge avancé fut matraqué par la police lors d’une manifestation. Autre défaite principale du gouvernement d’al-Bachir et d’al-Tourabi, celle de ne pas avoir réussi à effacer des mémoires les principaux symboles des luttes et révolutions passées à tel point que des faits quasiment à l’identique vont se rejouer. Ainsi, la révolution de 1964 comme celle de 2019 démarre dans la cité ouvrière d’Atbara berceau du syndicalisme ouvrier soudanais. En 1964 comme en 2019 des trains partent de cette ville, bondés de révolutionnaires pour prêter main forte à Khartoum et les slogans de 2019 reprennent ceux de 1964.

Ce documentaire se veut un témoignage pour l’histoire et Hind le revendique : « C’est toute l’idée du film : garder une mémoire de cette révolution. Car la logique des militaires est de ne laisser que des images de guerre et de destruction, de tuer cette utopie »

On regrettera dans le documentaire l’absence des Comités de Résistance. Ces structures d’auto-organisation qui se sont développées dans les quartiers des grandes villes mais aussi dans les villages à travers tout le pays. Ils seront la cheville ouvrière de cette révolution. Ces Comités de Résistance joueront de multiples rôles allant de la prise en charge des problèmes concrets qui se posent dans les quartiers jusqu’à l’organisation quotidienne des mobilisations, l’animation de la campagne de désobéissance civile suivie par les populations. A la veille de la guerre qui éclatera entre le général de l’armée soudanaise al-Burhan et celui des Rapid Support Forces Hemedti, les Comité de Résistance avaient élaboré une « Charte révolutionnaire du pouvoir populaire ». Ce document qui a été écrit, amendé et discuté par l’ensemble des Comités du pays pendant de longs mois offrait une alternative politique au pouvoir en place mais aussi à la grande majorité des partis qui n’ont eu de cesse de trahir les révolutions et mobilisations populaires. Absents aussi, les débats sur les questions politiques sur l’avenir de la révolution. Cette absence Hind la justifie « c’est un mouvement très structuré. Mais je ne voulais pas faire le film du point de vue des politiques ou des têtes pensantes du mouvement. Je voulais le raconter d’en-bas. Mais en-bas aussi, c’est structuré par les comités de résistance dans les quartiers. Mais si je les avais filmés, je les aurais mis en danger ».

Si le film n’explique pas la complexité de la révolution soudanaise il nous transmet une émotion dont il sera certainement difficile à se départir si on décide d’en apprendre un peu plus sur cette révolution qui a mis à sa proue les femmes et la poésie. Nous laisserons la conclusion à Shajan qui sonne comme un bel encouragement à nous tous « les sans-grades » qui par nos luttes tentent de construire un monde meilleur. « Ces poètes ont fondamentalement contribué à notre révolution. Ils la guident actuellement, alors qu’ils sont bel et bien morts. Toi aussi, tu peux contribuer à changer le monde par un petit geste qui se poursuivra, se prolongera et se perpétuera à travers les générations. Et te voilà à changer les choses à ton insu. Ne te déprécie donc pas. Ne sous-estime pas ton action. Aie confiance en toi, car si tu es confiant, ton œuvre sera sublime et continuera d’agir jusqu’à la fin des temps. Tu resteras influent pour toujours et à jamais6. »

* Entretien réalisé par Paul Martial.

- 1. Soudan, Souviens-toi un film de Hind Meddeb. Titre original : Sudan Y’a Ghali France, Tunisie, Qatar, 2024, 76min, couleurs.

- 2. Interview Somewhere\Else in https ://www.youtube.com/watch?v=…

- 3. Sauf indication contraire, les citations proviennent soit de notre entretien réalisé le 2 juin 2025 soit du dossier de presse du film Soudan, Souviens toi .

- 4. Soudan 2019 : Année zéro Sous la direction de Jean-Nicolas Bach et Fabrice Mongiat Coédition Soleb/Bleu autour.

- 5. Deshayes, C. et Mahé, A.-L. (2020). « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » : répression et violence structurelle au Soudan. Pôle Sud, 53(2), 83-99. https ://doi.org/10.3917/psud.053.0083.

- 6. Soudan 2019 : Année zéro Sous la direction de Jean-Nicolas Bach et Fabrice Mongiat Coédition Soleb/Bleu autour.