« Femmes dans les arts d’Afrique » est loin d’être la première exposition à traiter des figurations féminines dans les arts anciens d’Afrique noire. Mais elle le fait de façon neuve et moderne, avec la dignité, l’attention et la franchise nécessaires dès qu’on aborde la question de la condition des femmes dans l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

S'attardant à l’« éclat de la peau noire », aux « seins en obus » et autres « fessiers sculpturaux », l’intérêt manifesté par les Européens du xxe siècle pour les sculptures et les autres images de femmes qui leur parvenaient de l’Afrique traditionnelle s’est souvent mêlé à un voyeurisme où le « propos esthétique » servait de voile à des poussées de salacité virile, sinon à des fantasmes d’esclavage sexuel. On l’a établi récemment, dès lors qu’elles figuraient des femmes « nues », les photographies dites « ethnographiques » de l’époque coloniale furent particulièrement prisées des éditeurs et des « amateurs » de cartes postales pornographiques, et certaines furent même réalisées à l’attention de ce seul public. Méprise que rappelle et dissipe cette exposition : si dévêtues qu’elles aient paru aux yeux d’Occidentaux généralement hantés par la morale victorienne, les femmes de l’Afrique traditionnelle n’en portaient pas moins sur le corps toutes les marques d’une respectabilité dont elles ne pouvaient qu’être fières, et dont les Blancs, en premier lieu les missionnaires, entreprirent de leur donner honte, avec le succès que l’on sait. Que le public pudibond se rassure, aucune statue n’est vraiment nue au musée Dapper.

Fi des généralités

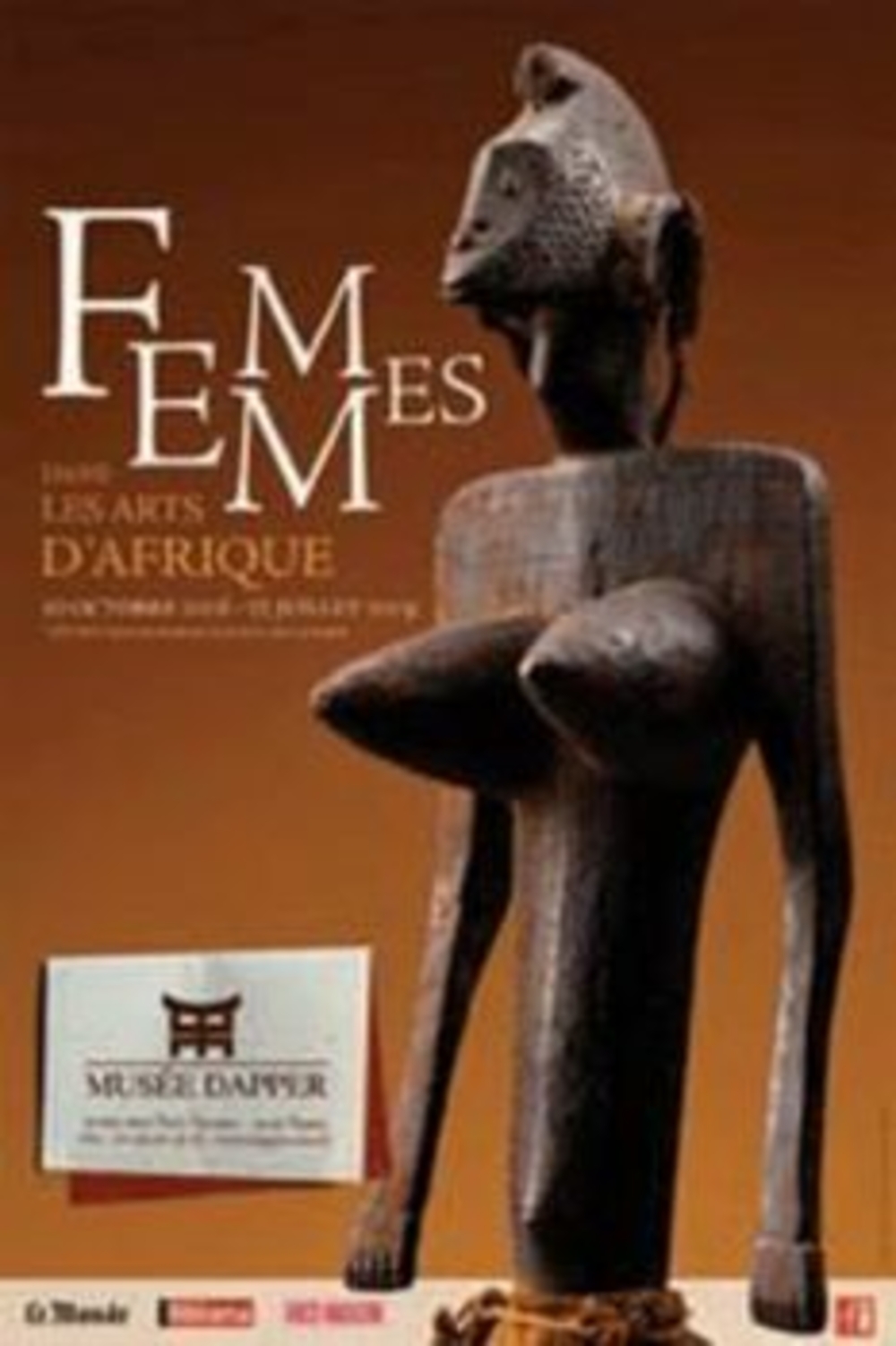

À côté d’une collection très estimée, ce musée parisien s’est acquis, en deux décennies d’expositions, une expertise et une réputation internationale lui permettant d’obtenir des prêts des musées les plus riches et prestigieux, le Louvre pour l’Égypte antique inspiratrice de nombreuses cultures de l’ancien « Soudan », le musée royal belge de Tervuren pour l’Afrique centrale, etc. Les spécialistes qui ont procédé à la sélection des 150 objets présentés dans cette exposition ne prétendaient sûrement pas couvrir toutes les cultures connues de l’Afrique ancienne, et moins encore tout l’éventail des représentations féminines qui y avaient cours. Ils ont surtout veillé à la diversité, à la qualité et à la rareté de ces pièces, principalement des sculptures, dont certaines n’avaient jamais été exposées. De ce point de vue, il s’agit d’une réunion d’objets sans précédent, même aux yeux des connaisseurs. Le public moins averti sera surpris de l’omniprésence des figurations féminines sur les objets les plus variés, et mesurera ainsi l’importance du sujet proposé à ses regards et à ses interrogations.

Ces figurations, qui ont séduit les Européens pour des motifs plus ou moins avouables, correspondaient-elles à des femmes réelles, à des rôles féminins, ou à des idéaux physiques, sociaux, moraux ? C’est variable, et c’est une autre méprise que dissipent cette exposition et le catalogue qui l’accompagne. L’avancée des connaissances rend à la fois inopérantes et ridicules les généralités sur « l’art africain », présenté comme plus « naturaliste » ou « réaliste » que d’autres par les historiens d’art d’il y a 50 ans (généralités assez analogues aux propos stupides de Sarkozy sur « l’Homme africain » de son scandaleux discours de Dakar, en juillet 2007).

On étudie désormais, en tâchant de les distinguer, des arts particuliers non pas seulement aux sociétés qui les ont élaborés, mais aux groupes professionnels ou cultuels que comptaient ces sociétés, et qui avaient souvent leurs objets et leurs styles propres, parfois venus d’ailleurs et tenus secrets. Aujourd’hui exposés à la vue de tous dans les vitrines, ces objets valaient alors moins par leur aspect physique, qui pouvait être dérobé aux non-initiés, ou partiellement voilé, que par l’idée de leur présence ou encore le rayonnement de leur pouvoir, très loin des critères du réalisme ou du naturalisme des arts européens. Bref, tenter d’apprécier ces figurations féminines pour ce qu’elles étaient exige de mobiliser toutes les ressources de l’ethnologie africaniste, comme y aide le catalogue, avec des études spécialisées mais accessibles à tout lecteur.

Question de respect

De cette diversité mieux comprise aujourd’hui des arts et des sociétés d’Afrique noire, se dégagent aussi des constantes dans les rôles symboliques et les tâches réelles que s’y voyaient assigner les femmes. Toutes les œuvres qu’on peut admirer au musée Dapper proviennent d’artistes masculins : ce n’est pas seulement que les arts féminins d’Afrique, moins faciles à exposer, sont rarement représentés dans les collections occidentales, mais surtout que les hommes, dans les structures sociales les plus variées, ont trouvé à s’arroger une hégémonie politique et symbolique dont témoignent aussi leurs arts. La colonisation n’a fait qu’accentuer le phénomène, en dépit du rôle économique prépondérant des femmes dans les sociétés anciennes, et absolument décisif désormais pour la survie des populations les plus pauvres, spécialement en zone rurale. Des « femmes dans les arts d’Afrique », voilà les visiteurs invités à s’intéresser aux « femmes d’Afrique » dont traite le catalogue, et c’est où cette exposition s’avère audacieuse et pionnière.

« La condition féminine en Afrique noire » (titre d’un chapitre), il n’était pas dans l’intention des sculpteurs de la décrire ou d’en témoigner directement dans les œuvres exposées, ce qui sépare encore les arts d’Afrique du naturalisme européen. Pour en reconstituer les réalités passées et présentes, il faut donc puiser aux données de l’ethnologie et de la sociologie, aux rapports des institutions internationales ou aux études militantes, ce que fait abondamment cet ouvrage. Il aborde même de front la pénible question de l’excision et des autres « mutilations génitales féminines », en lui consacrant une étude très complète, à la fois nuancée et sans concession. Fatou Sow insiste, c’est « plus qu’une affaire de sexe » : dans les sociétés ou les groupes sociaux qui les pratiquent officiellement ou clandestinement, principalement dans le nord et l’est de l’Afrique noire, il arrive encore que des femmes s’y prêtent volontairement, par attachement pour les traditions et le statut qu’elles leur consentent. Il semblerait toutefois qu’en Afrique même, on ne voie plus là seulement un problème de santé publique, mais une question de « respect des femmes » et de « protection de leur droit à l’intégrité physique et mentale totale ». Il est heureux de voir ce droit clairement défendu par cette étude, comme par l’ensemble de cette exposition utile, belle et généreuse.

Gilles Bounoure