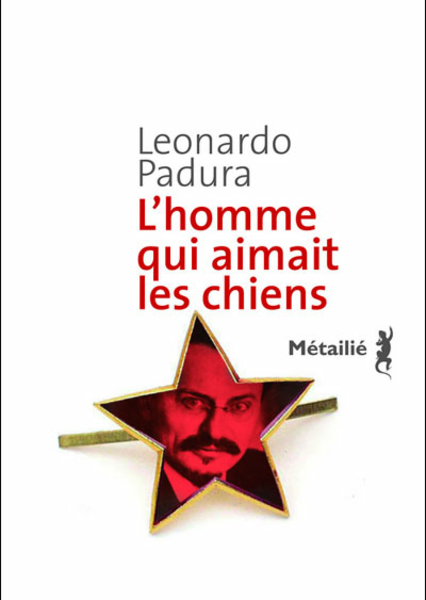

Lev Davidovitch aimait les chiens. Son assassin aussi, et pas n’importe lesquels.

Un écrivain raté, Ivan Cardenas Maturell, végète comme correcteur à la Veterinaria Cubana.

Le 19 mars 1977, aux environs de LaHavane, sur une plage battue par un vent froid, Ivan rencontre un type étrange, en fin de course, qui donne de l’exercice à ses barzoïs, cette race de lévriers que chérissaient les tsars.

De là, l’extraordinaire roman de Padura raconte trois histoires: Trotsky, Mercader et l’inconnu Ivan.

Étrangement, la plus sinistre est celle du troisième. Un brave homme pourtant. Mais ces vies cubaines, contraintes, restreintes, empêchées, apeurées, dénuées d’espérance… «Levez-vous vite, orages désirés!» Ici ce sont cyclones, ce qui n’arrange rien. Le personnage d’Ivan, il est imaginaire, mais son île, elle n’est que trop réelle, barbotant dans un océan d’ennui et s’enfonçant sous le poids du morne quotidien.

L’auteur saisit Trotsky là où s’arrête Ma vie, ces Mémoires qu’il ne poursuivra pas. Relégué depuis 1927 aux confins de l’URSS, il en est aujourd’hui banni. Avec sa compagne Natalia Sedova, et Maya, sa chienne très aimée, il entame la longue pérégrination qui le conduira successivement en Turquie, en France, en Norvège et enfin au Mexique. Nous sommes donc en 1929. Son meurtrier frappera en 1940.

On se dit que notre auteur prend son temps. C’est qu’il est devant Trotsky comme Christophe Colomb devant Cuba le 28octobre 1492. Padura naît à LaHavane en 1955. Au départ, il ne sait rien de Trotsky. Personne dans l’île ne s’intéresse à l’ancien chef de l’Armée rouge, classé une fois pour toutes ennemi du communisme. De là une enquête boulimique, qui assure au roman un solide socle historique, et surtout une approche très neuve d’un homme dont on a justement célébré les vertus politiques et militantes, et exalté l’indomptable résistance qu’il a opposée aux événements les plus contraires, mais sans doute sous-estimé le prix qu’il a payé pour ces innombrables épreuves. Car c’est un calvaire de dix ans que raconte l’auteur, avec la haine allumée par les staliniens à chacune des étapes, les insultes, les mensonges éhontés, les menaces, et la parentèle décimée, les enfants assassinés, les camarades massacrés par Staline, une hécatombe justifiant la phrase magnifique et terrible de Natalia Sedova: «Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués.»

Qu’il fût armé (tomeI), désarmé (tomeII) ou hors-la-loi (tomeIII), Trotsky restait toujours un prophète dans la monumentale biographie d’Isaac Deutscher. Leonardo Padura le ramène à l’humaine condition. Il y perd sans doute un peu de sa dimension mythique mais y gagne assurément l’empathie du lecteur. Comment ne pas éprouver de la compassion pour un être à ce point martyrisé?

Si le portrait de Trotsky reste à l’écart de l’hagiographie, car ses éclatants défauts ne sont nullement occultés, celui de Staline relève d’un manichéisme critiquable. L’auteur en fait un Génie du Mal. Quant au Mal, on souscrit volontiers; pour le Génie, il faut voir. Aux yeux de Padura, chaque initiative de Staline témoigne d’une intelligence diabolique et concourt à assouvir sa soif de pouvoir. Par exemple, s’il permet à Hitler d’accéder à la Chancellerie en interdisant aux communistes allemands de s’allier avec les socialistes, ce n’est pas de sa part une erreur politique; c’est que les nazis au pouvoir seront utiles à sa totale mainmise sur l’URSS. On se demande comment Padura parviendrait à caser dans sa grille de lecture l’imbécile et désastreux aveuglement de Staline face à l’imminente attaque de la Wehrmacht, en juin1941, alors qu’il en était averti de tous côtés, par ses agents Richard Sorge et Léopold Trepper, ou encore le président Bénès.

Ramón Mercader est, si l’on peut dire, la grande réussite de Padura. Celui-ci réalise le tour de force de nous faire comprendre comment ce jeune homme tout plein de sentiments excellents, pris en main par les organes staliniens, formaté et entraîné par eux, a été transformé en une efficace machine à tuer, convaincu qu’il était de devenir un héros radieux de la Révolution en éliminant le renégat Trotsky. Son Pygmalion, par ailleurs amant de sa mère Caridad (femme éminemment redoutable), s’appelle Leonid Eitingon, cynique et drôle, l’une des pires canailles du NKVD mais l’un des personnages les plus attachants du roman, comme souvent les salauds chez John Le Carré. C’est injuste mais c’est comme ça, car telle est la magie noire inhérente au genre romanesque.

Il faut conclure, avec la certitude détestable de n’avoir fait que survoler ce grand roman, aussi passionnant que terrifiant, fait de tant de rêves fracassés et de vies brisées, avec, comme résidu dérisoire de l’épopée révolutionnaire trahie et abolie, cette navrante île de Cuba dont Padura semble nous dire, avec un ricanement douloureux: «Tout ça pour ça…» Comment ne pas lui donner raison, nous autres du XXesiècle qui avons si radicalement raté notre coup?

Mais la partie continue.

Gilles Perrault. Pour s'abonner à la revue Contre temps :http://www.contretemps.eu/node/56