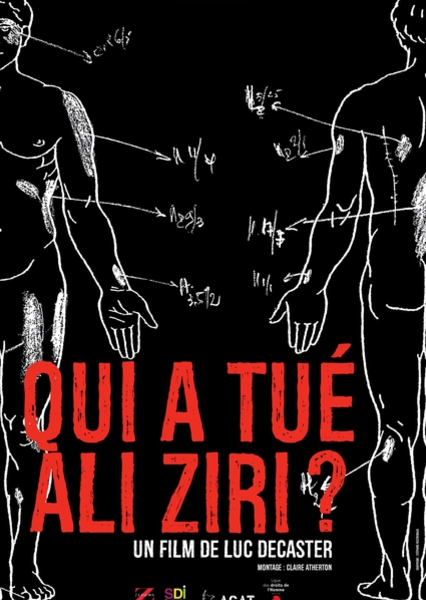

Entretien. Originaire de la région de Saint-Nazaire, Luc Decaster, après des études de chaudronnerie, arrive en région parisienne comme dessinateur chez Chausson. Il devient professeur d’histoire avant de passer à la réalisation de films autour de l’histoire des immigrés et des sans-papiers. Il réalise On est là, Dieu nous a pas fait naître avec des papiers, Rêve d’usine (autour de la fermeture de l’usine Épéda). Sorti ce mercredi 7 octobre, Qui a tué Ali Ziri ? est son dernier film.

Quel est le point de départ de ton film ?

Luc : Ali Ziri, c’était un vieux monsieur de 69 ans résidant dans un foyer Sonacotra, et interpellé avec un ami le 11 juin 2009 à la sortie d’une fête pour le futur mariage de son fils. Ils sont arrêtés, molestés, embarqués dans un fourgon en direction du commissariat d’Argenteuil. Ils sortent inanimés du fourgon, et on apprendra deux jours plus tard qu’Ali est décédé, officiellement en raison d’un problème cardiaque.

Dès le lendemain, une manifestation silencieuse de 1 200 personnes réclamait que la vérité soit établie, avec la création d’un collectif « Vérité et justice pour Ali Ziri ». En juillet, nous apprenions que le corps d’Ali comportait 27 hématomes et que sa mort n’était pas due à un arrêt cardiaque. La technique du « pliage » du corps, qui empêche la victime de respirer, a dû entraîner la mort. Une longue quête de justice commence.

Que montre le film ?

Luc : Je tourne des choses qui m’intéressent, souvent à Argenteuil où les gens me connaissent, me voient souvent avec ma caméra. Ce tournage a commencé il y a 6 ans. Il ne s’agit pas d’une enquête policière, c’est une histoire de morts entre les mains de la police, comme une dizaine d’autres chaque année. Cette affaire illustre aussi l’absence d’indépendance de la justice. Quatre juges d’instruction ont été successivement désignés. Après trois non-lieux cassés par la Cour de cassation, le procès à été dépaysé à Rennes où a été prononcé un nouveau un non-lieu, ignorant tout ce qu’avait demandé la Cour de cassation : la reconstitution des faits, l’interrogatoire des témoins, le visionnage de la vidéosurveillance du commissariat...

De tels faits sont courants. Chaque année, des jeunes ne ressortent pas vivants ou très esquintés des commissariats. Et tous, ou presque, ont des « têtes d’étranger ». « On ne fait pas le procès de la police ni de la justice, mais celui de ces policiers, de ces juges d’instruction », dit un témoin. Amnesty International pose la question de l’indépendance de la justice : « Les policiers sont-ils au-dessus des lois ? »

Ton travail a aussi un autre « objectif »…

Luc : J’essaie de montrer le quotidien des choses, de la vie des gens, pas forcément au moment d’un événement. Je m’installe dans la durée. Je filme dans un rapport de confiance. Pas de questions. Quand je filme le collectif, je ne cherche pas à démontrer, je ne supprime pas les débats qui gênent, quand par exemple une discussion s’engage pour « savoir s’ils ont bu… Avoir bu ne justifie pas d’être assassiné… et puis Ali était passager pas conducteur… » Dans les réunions, on voit émerger les capacités des individus, des personnalités qui réfléchissent, agissent.

Je ne suis pas dans la même démarche que certains de mes copains, camarades, qui, par le sujet qu’ils traitent, sont classés comme « réalisateurs militants ». Ma forme de militantisme s’exprime à la fois dans le fond et dans la forme.

Le film est réalisé et produit avec peu de moyens, et même, pour la première fois sans aucun argent du CNC ou de la Région, mais grâce à une souscription.

J’essaie de garder indépendance et distance, de laisser au spectateur la place pour sa propre réflexion, sa propre analyse. Placer des commentaires explicatifs et jouer de l’insistance, de la redondance, c’est reproduire le système des médias que par ailleurs nous dénonçons parce qu’ils chloroforment les esprits. Je crois vraiment aux capacités de réflexion et d’imagination du spectateur. Et au plaisir de découvrir.

Claire (monteuse du film) : Le film est basé sur l’inconnu, la surprise, sans savoir ce qui se passera demain. Le contenu du film s’appuie sur des interrogations qui se poursuivent pendant cinq ans. Donc difficile d’avoir l’agrément du CNC, et des financements basés sur des factures. Pour les films de Luc, il y a plutôt un refus de se laisser enfermer dans un projet ficelé. Pas de déclaration, pas d’affirmation, on pose des questions. Au bout du compte, le film dépasse son sujet initial, pose la question de notre rapport à la politique, à la société. Monter un film avec Luc, c’est une construction, une sculpture avec forme et rythme plus « physique » que l’écriture. Il ne s’agit pas de documentaire formaté dans les 52 minutes de la télé, passant à 2 heures du matin. La télé, le cinéma offrent de moins en moins de liberté pour un cinéma différent.

Malgré tout, le film va être en salles ?

Claire : Bien sûr, dans des salles militantes comme l’Espace Saint-Michel à Paris ou le réseau Utopia. Mais on sent des réticences dans certaines villes où l’on a peur de perdre la subvention municipale. Car le film dérange tous les « grands » partis politiques comme à Argenteuil où le maire Doucet (PS) a fait retirer la plaque commémorative qu’il avait d’abord acceptée, sous la pression des syndicats de policiers et de Guéant. Mais le film passera au Figuier blanc ce 10 octobre.

Propos recueillis par Robert Pelletier

Pour programmer le film dans votre ville : distribution@zeugma-films.fr