L’augmentation des prix de l’énergie des dernières semaines entraîne un mécontentement dont les effets pourraient bien surprendre le gouvernement. C’était déjà la « taxe carbone » sur l’essence qui avait fait s’enflammer la France avec le mouvement des Gilets Jaunes il y a 3 ans.

La question des prix et notamment des produits incontournables (alimentation, carburants, énergie, eau…) est une préoccupation permanente pour tous ceux et surtout toutes celles qui ont des faibles revenus. L’aumône de 100€ accordée par Castex est tout simplement honteuse. Elle ne peut être le fait que de gens en dehors de la réalité. Face à cette indécence, nous devons poser la question des salaires et plus spécifiquement du lien entre salaires et coût de la vie. Il faut remettre au goût du jour cette idée tellement logique de l’échelle mobile des salaires.

Quand les salaires augmentaient plus vite que l’inflation

La répartition entre salaires et profits est intrinsèquement liée au rapport de force entre la classe laborieuse et le patronat. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que le patronat est affaibli par son implication dans la collaboration avec l’occupant nazi et qu’au contraire la classe ouvrière est armée grâce à son rôle dans la Résistance et organisée notamment au PCF, le rapport de force permet d’imposer des mesures de répartition du salaire direct et du salaire socialisé plus favorable au prolétariat. De plus, dans les années 50, les réorganisations du travail, les gains de productivité, le développement de la production de masse engendrent une croissance forte des richesses produites. Dans ce contexte, alors même que l’inflation est importante, l'État légifère pour imposer l’échelle mobile des salaires : l’INSEE calcule un indice basé sur les prix de plus de 200 articles et, lorsque l’inflation dépasse 5 % sur deux mois consécutifs, le salaire minimum est automatiquement réévalué. Dans cette période, le salaire moyen des ouvrierEs augmente beaucoup plus rapidement que l’inflation et le SMIG est donc à la traîne et concerne de moins en moins de salariéEs. Il y a certes des inégalités salariales mais l’ambiance générale est au compromis dans la répartition des richesses avec pour corollaire une augmentation régulière de la consommation. À la suite des grèves de mai 1968, le salaire minimum est largement augmenté (+ 35 %) ce qui a pour effet d’augmenter significativement la proportion de salariéEs payéEs au SMIG.

Au début des années soixante-dix, le système d'indexation du salaire minimum est revu et, après les deux chocs pétroliers, l’inflation est galopante. Lors des négociations salariales, les revendications syndicales portent sur l’augmentation en sus de l’inflation mais on est au bout de la période des 30 glorieuses et du compromis de répartition des richesses issu du rapport de force à la sortie de la guerre. C’est le premier gouvernement de « gauche » de la 5e République qui en sonne la fin avec le tournant de la rigueur en 1983 : le 1er ministre annonce le blocage des prix et des salaires, c’est la fin de l’indexation des salaires sur l’inflation et ceux-ci deviennent négociés entreprise par entreprise. On entre dans une période de dégradation continue du rapport de force, du capitalisme triomphant qui verra s’accumuler les « trahisons de la gauche » qui brade les acquis sociaux de la période précédente, entraînant une diminution continue de la part des salaires dans les richesses produites au profit du patronat et la destructions progressives (non sans résistance) des mécanismes de solidarité et de répartition par cotisations (assurance maladie, chômage, retraites…).

Maintenant que les prix augmentent plus vite que les revenus…

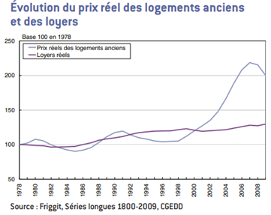

Depuis cette deuxième moitié des années quatre-vingt, on essaye de nous persuader que, l’inflation étant très faible, les prix n’augmentent pas… Il est vrai que comparativement à la période précédente, les prix augmentent moins vite. Mais il y a un problème lié à la façon dont est évaluée l’inflation, aux produits sélectionnés et à leur part respective. Dans les années soixante-dix, la CGT avait construit son propre indicateur dans lequel notamment le loyer tenait une part plus importante. Or, depuis une vingtaine d'années, les prix des logements ont significativement augmenté et la façon dont l’INSEE le prend en compte n’est pas représentative du poids que cela pèse dans le budget des ménages. Si l’on regarde le taux d’effort qu’il représente, on mesure mieux l’impact sur le niveau de vie en particulier des personnes à plus faibles revenus, en tête desquelles les familles monoparentales, donc essentiellement des femmes1. De même, pour les prix des carburants à la pompe qui ont largement augmenté en 20 ans2.

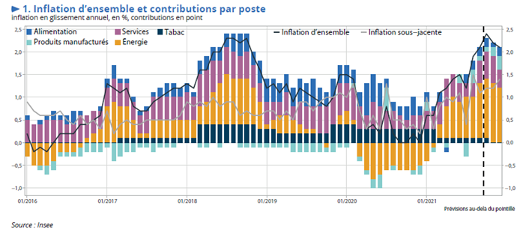

Malgré son problème de représentativité des dépenses des ménages, l’évolution de l’inflation et sa répartition donnent des indications sur ses principaux modulateurs3. L’énergie se place nettement en première ligne. De notre point de vue, ce secteur qui représente un poste incompressible de dépenses pour les usagerEs (chauffage, transports, éclairage…) devrait évidemment faire l’objet d’un politique de l’État permettant d’en réguler le prix et surtout de développer des alternatives renouvelables et bon marché, c’est-à-dire justes écologiquement et socialement : hydroélectrique, éolien, transports gratuits, isolation des logements…

Depuis quelques semaines, la colère monte autant que les prix : les produits frais ont pris presque 7 % en un an, l’habillement près de 5 %, l’énergie + 12,7 % dont le gaz plus de 31 % ! La part des dépenses fixes des ménages représente plus d’un tiers de leurs revenus mais cette moyenne n’est absolument pas représentative de ce qui se passe en réalité dans la majorité de la population. Lorsque tout est déjà dépensé le 5 du mois, comment serait-il possible d’envisager encaisser de telles hausses ? Face à cette réalité, les annonces du gouvernement sont indécentes. Elles ne peuvent être faites que par des gens qui vivent en dehors de toute réalité, qui ne font jamais le plein eux-mêmes du réservoir de leur voiture ! Qu’est-ce qu’on peut acheter aujourd’hui avec 100 € sous forme de prime pour l’année ? à peine deux pleins… Pendant ce temps le SMIC a augmenté de 2,2 % : c’est sans commune mesure avec l’augmentation des dépenses inévitables. Le ressenti des classes populaires n’est pas décalé de la réalité contrairement à ce que prétendent certains économistes. Il n’est pas simplement lié à la hausse numérique du prix de la baguette mais à un ensemble de facteurs : augmentation du chômage et de la précarité avec les baisses de revenus qui y sont liées, élimination déjà faite de toutes les dépenses « non obligatoires » comme la santé, les loisirs, la culture, les vacances… La moindre augmentation devient alors impossible à supporter.

Quand le patronat est à l’offensive contre les salaires

Ce qui serait « normal », c’est que les salaires, les retraites, les aides sociales… suivent l’augmentation des prix afin de garantir le niveau de vie des gens. Mais le rapport de force est tellement dégradé que le maintien même du « pouvoir d’achat », sans parler d’une amélioration du niveau de vie des classes populaires, n’est plus à l’ordre du jour. Les salaires augmentent trop peu, le point d’indice des fonctionnaires est bloqué, les temps partiels, les horaires éclatés et la pénibilité des conditions de travail interdisent les temps complets continus… Tout cela conduit à un appauvrissement de l'ensemble des classes populaires et en particulier de sa part la plus précaire.

Depuis des années, le salariat, confronté à l’offensive patronale tous azimuts contre ses acquis, n’a pas mené de batailles offensives sur les salaires. Alors, lorsque la taxe carbone est mise en place par le gouvernement à l’automne 2018, c’est en dehors des cadres traditionnels que ça explose ! Pendant presque un an les Gilets jaunes, mobiliséEs essentiellement sur cette question du pouvoir d’achat, ont tenu ronds-points et manifestations tous les samedis. D’ailleurs certains ronds-points ont repris de l’activité ces derniers temps dans la foulée des annonces d’augmentation des prix de l’énergie. Tenter d’éviter une flambée de mobilisations de ce type ou encore, pire pour le gouvernement, sur les salaires, est probablement son principal objectif avec sa prime indécente de 100 €.

En parallèle, dans le contexte de la crise sanitaire, le patronat n’hésite pas à saisir toutes les opportunités pour maintenir ses profits en pesant sur les salaires. Des accords de performance collective (APC) sont mis en œuvre dans un certain nombre d’entreprises pour baisser les salaires et/ou augmenter le temps de travail. Cela ne se fait heureusement pas sans réaction. Dans l’usine Bergams de Grigny (91) les salariéEs sont en grève depuis le 16 septembre. En octobre 2020, 57 % des salariéEs avaient voté pour l’APC qui prévoyait l’augmentation du temps de travail de 35 à 37,5 heures puis 40 voire 42 heures avec des baisses de salaire de 100 à 1 000 euros par mois et l’annualisation des heures supplémentaires. Le chantage immonde à l’emploi a largement pesé sur le vote des salariéEs, majoritairement des femmes, parfois élevant seules leurs enfants, ne pouvant absolument pas se permettre de perdre leur emploi. Aujourd’hui l’employeur menace tout simplement de procéder à la liquidation judiciaire du site alors que l’usine appartient à Norac, 25e groupe de l’agroalimentaire français, dont le patron fait partie des plus grandes fortunes de France. À Transdev, c’est à l’occasion d’une réorganisation de la structure de l’entreprise que les attaques sont menées contre les salaires et le temps de travail. Tous les anciens accords locaux ont été balayés et l’employeur s’aligne sur les dispositions de l’accord de branche avec l’ajout d’une prime pour les « anciens » mais qui ne compensera pas les 3 000 à 6 000 euros de perte de salaires estimée par an. À cela s’ajoute du temps de travail rémunéré à 50 % du taux horaire quand les chauffeurs ne roulent pas mais sont à l’arrêt en dehors du dépôt. On a donc là aussi une double attaque à la fois pour baisser les salaires et augmenter le temps de travail.

On est clairement face à une offensive brutale du capital contre le travail qui tente de profiter de la crise pour franchir un cap dans l’exploitation des salariéEs. Les réformes mises en œuvre par le gouvernement dans les dernières années prennent tout leur sens : contournement des organisations syndicales par les référendums, possibilité d’accord d’entreprise moins bon que les accords de branche/conventions collectives/droit du travail, APC permettant d’imposer des changements concernant les éléments essentiels du contrat de travail (salaires, durée, lieu) sous peine de licenciement en cas de refus.

Il faut noter que des secteurs avaient servi de test pour les réorganisations agressives du travail que le patronat essaye aujourd’hui d’étendre : la grande distribution et les aides à domiciles, entre autres, secteurs très féminisés, connaissent depuis longtemps les grandes amplitudes horaires avec des coupures en pleine journée, le travail le week-end, les temps partiels, les salaires minables… Sans réaction du monde du travail, c’est ce modèle que le patronat cherche à généraliser aujourd’hui en y ajoutant d’autres éléments de dislocation des collectifs de travail accélérés par la crise sanitaire comme le télétravail.

Mettre l’échelle mobile des salaires et du temps de travail à l’ordre du jour de nos mobilisations !

Dans la situation actuelle, il faudrait imposer des mesures d’urgence contre la misère : augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, la fin au chômage de masse ! Aujourd’hui pour vivre correctement, il faut au moins 2 000 € par mois. C’est le montant minimum nécessaire pour tous les revenus. En parallèle, les salaires doivent être augmentés pour rattraper la perte de niveau de vie des dernières années et permettre à touTEs d’accéder aux loisirs, à la culture, de se soigner selon ses besoins. Et afin que la bourgeoisie n’utilise pas l’inflation pour diminuer la part réelle des salaires, ceux-ci doivent être indexés sur les prix. Il faut en finir avec la négociation boite par boite dans le privé et avec le gel du point d’indice dans le public.

Par ailleurs, pendant que certainEs se tuent à la tâche, plusieurs millions de personnes cherchent du travail ! Cette situation absurde ne peut plus durer : le travail doit être partagé entre touTEs ! La réduction du temps de travail est une mesure à la fois sociale, démocratique (elle permet de consacrer du temps à la vie sociale et politique), féministe (elle permet une meilleure répartition des tâches ménagère entre les hommes et les femmes), écologique (elle pose la question des productions utiles, des déplacements…).

Ces revendications sur les salaires et le partage du travail, c'est déjà ce que proposait Trotsky en 1938 dans le Programme de transition : « deux maux économiques fondamentaux dans lesquels se résume l'absurdité croissante du système capitaliste, à savoir le chômage et la cherté de la vie, exigent des mots d'ordre et des méthodes de lutte généralisés. […] Contre la cherté de la vie, qui, au fur et à mesure que la guerre se rapprochera, prendra un caractère de plus en plus débridé, on ne peut lutter qu'avec le mot d'ordre de l'échelle mobile des salaires. Les contrats collectifs doivent assurer l'augmentation automatique des salaires, corrélativement à la montée des prix des articles de consommation. […] Contre le chômage, tant “structurel” que “conjoncturel”, il est temps de lancer, en même temps que le mot d'ordre des travaux publics, celui de l'échelle mobile des heures de travail. […] Le travail disponible doit être réparti entre tous les ouvriers existants, et cette répartition déterminer la longueur de la semaine de travail. Le salaire moyen de chaque ouvrier reste le même qu'avec l'ancienne semaine de travail ! […] La “possibilité” ou l'“impossibilité” de réaliser les revendications est, dans le cas présent, une question de rapport des forces, qui ne peut être résolue que par la lutte. »

À la question : « ces hausses de salaires sont-elles possibles aujourd’hui ? » la réponse est sans conteste oui. Le taux de marge des sociétés non financières a atteint son niveau record depuis 1949 à 35,9 %. Les dividendes versés devraient atteindre 50 milliards d’euros soit 10 milliards de plus qu’en 2019. Quant aux patrons du CAC 40, ils touchent en moyenne 5,3 millions d’euros par an… De la richesse produite il y en a, c’est sa répartition qu’il faut changer. Pour cela l’État pourrait disposer de différents leviers : coup de pouce au SMIC, législation sur les salaires minimums, conditionnement des aides à l’embauche et à la revalorisation des salaires… On voit bien que les choix du gouvernement sont tout à l’inverse, celui-ci servant avec une grande diligence les intérêts du patronat.

Pourtant la pénurie actuelle de main-d'œuvre dans l’hôtellerie-restauration montre que ces tendances ne sont pas inéluctables puisque, pour réussir à recruter, l’organisation patronale de ce secteur est prête à revaloriser les salaires de 6 à 9 %. Aux États-Unis, un mouvement de démission massif vient aussi peser favorablement sur les salaires même si cela reste faible. La distribution des richesses produites est directement le reflet du rapport de force entre la classe des travailleurs et celle des patrons. Renverser ce rapport de force dans un sens favorable pour nous n’est pas chose aisée en particulier dans le contexte actuel. Mais l’expérience des Gilets Jaunes ou les grèves victorieuses dans des secteurs déjà très précarisés comme celui du ménage que ce soit à l’hôtel Ibis de Batignolles4 ou à Jussieu5 montrent que les choses peuvent parfois aller très très vite, surtout quand le prolétariat est acculé dans ses retranchements… À nous de reconstruire le rapport de force nécessaire !

- 1. http://archives.strategi… 2011-04-29-prixdulogement-na221_0.pdf

- 2. https://www.ecologie.gou…- petroliers#scroll-nav__5

- 3. https://www.insee.fr/fr/…? sommaire=5431514

- 4. /videos/femmes-de-chambre-de-libis-batignolles-une-belle-victoire

- 5. /actualite/education/victoire-des-grevistes-de-jussieu-analyse-dun-mouvement-dynamique