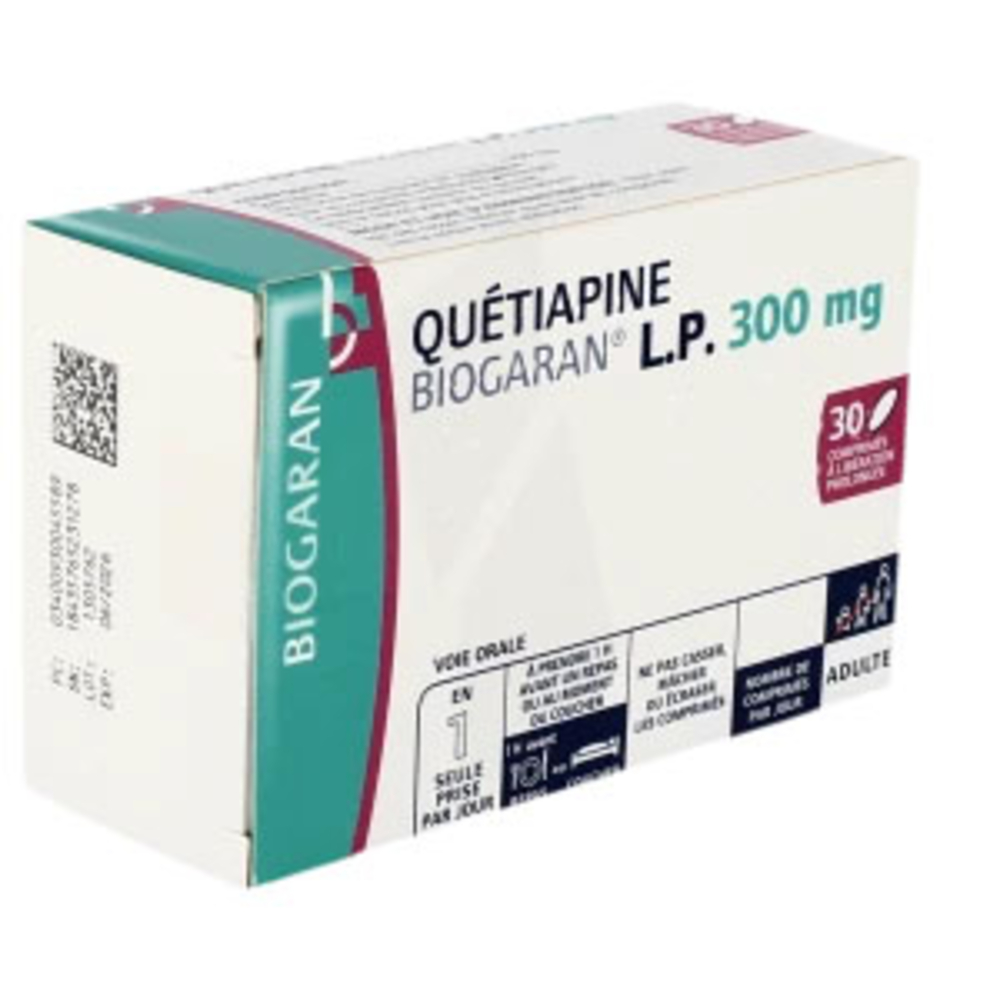

En quête de quetiapine. Il n’y a plus une seule boîte de quetiapine ni de son générique en pharmacie en France aujourd’hui. Les ruptures de stock ont commencé dès décembre, dans les grandes villes, et puis, progressivement, la pénurie a atteint l’ensemble du territoire sans avoir été ni annoncée ni anticipée.

La plupart des patients l’ont appris au comptoir de la pharmacie lorsqu’ils n’en ont plus eu et sont venus renouveler leur ordonnance. ToutESs ont eu alors le même réflexe : sans solution, faire le tour des autres pharmacies, et comprendre alors avec angoisse que la pénurie est totale. Début février, le discours est le même partout : « désolés, nous n’avons aucune boîte de quetiapine. Non, nous n’avons aucune information sur l’évolution de la rupture de stock. Voyez avec votre médecin pour changer de traitement ».

Mais la quetiapine n’est pas un médicament qui peut s’arrêter ou se remplacer du jour au lendemain. Il est l’un des traitements les plus utilisés pour la bipolarité, la schizophrénie ou d’autres troubles atypiques.

Des conséquences sur la santé

À court terme, les conséquences sont violentes : il ne faut surtout pas arrêter la prise brutalement, car les effets du sevrage sont brutaux et très désagréables – c’est d’ailleurs pour cela que tout arrêt doit être anticipé et se faire progressivement, en diminuant les dosages sur plusieurs mois. Et à long terme, c’est encore pire. Car dans le domaine de la psychiatrie, trouver un traitement satisfaisant est un parcours complexe : aucun médicament n’est optimal, et tout le monde réagit différemment, sans pouvoir l’anticiper ou l’expliquer – le niveau de recherche médicale sur les troubles psychiatriques étant encore très rudimentaire. Il faut donc en général plusieurs essais et attendre des mois pour estimer si une molécule – ou une combinaison de molécules – fonctionne, et à quel dosage, si celle-ci n’a pas d’effets secondaires néfastes, trop handicapants au quotidien– autrement dit, si elle permet d’obtenir un équilibre de vie. L’arrêt brutal risque donc de provoquer de très nombreuses rechutes, décompensations, crises et hospitalisations psychiatriques. Mais surtout, c’est la perte de tout un équilibre vital qu’il faudra essayer de retrouver en essayant d’autres traitements dans les mois suivants.

La pénurie n’a pas été anticipée, et aujourd’hui, les psychiatres demandent aux patients de changer de traitement du jour au lendemain. Mais ceux-ci n’étant pas interchangeables, il s’agit alors de prendre des décisions au doigt mouillé, sans garantie de l’efficacité, avec le risque d’effets sédatifs à la louche pour éviter des crises. Loin d’être une solution optimale, c’est donc une maltraitance médicale et une source d’angoisse pour les quelques 200 000 personnes qui en prennent comme traitement quotidien en France.

Production soumise aux intérêts des actionnaires

Du côté de l’ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament), on a attendu le 30 janvier pour lancer une alerte pénurie sur cette molécule avec (rassurez-vous !) un « plan d’action » annoncé pompeusement. Plan d’action grossièrement ridicule puisque celui-ci consiste à répartir les stocks entre pharmacies (…mais il n’y en a plus nulle part !) et… à ne plus initier de nouveaux traitements à la quetiapine (certes, ce serait de toute façon impossible, puisqu’il n’y en a plus !). Dernier recours en date de l’ANSM : faire appel au mécanisme de solidarité européen. Là encore, la solution magique consiste à se répartir les stocks – mais aucun de nos voisins ne semble avoir un surplus de centaine de milliers de boites de quetiapine au chaud. En fait, les autres pays de l’UE connaissent aussi des tensions d’approvisionnement sur cette molécule.

Des annonces qui n’ont quasiment aucun effet puisque l’État refuse de s’attaquer au cœur du problème : la production, dont le rythme est soumis aux intérêts des actionnaires de l’industrie pharmaceutique.

Car dans le cas de la quetiapine comme dans le cas des nombreux autres médicaments en rupture, le problème se situe bien en amont de la chaîne. Depuis une quinzaine d’années, les ruptures de stock et pénuries, très marginales jusqu’alors, se multiplient. Ces dernières années, l’augmentation des cas est vertigineuse : en 2024 par exemple 5000 médicaments ont été en rupture de stock en France, tous types confondus : antidouleurs, antibiotiques, traitements contre le cancer, le diabète… Les hivers derniers, c’était l’amoxicilline qui était introuvable, alors qu’il s’agit du seul antibiotique adapté aux enfants. Pourquoi des éléments aussi basiques et essentiels pour notre santé sont-ils introuvables ?

Production internationale et monopolistique

Il y a d’abord l’organisation aberrante de la production à l’échelle internationale qui cherche à minimiser les coûts : un même médicament est produit par une poignée seulement de sites de production à l’échelle mondiale, qui produisent en flux tendu pour répondre à une demande en hausse. La conséquence de cette production organisée pour minimiser les coûts et non pour assurer notre santé, c’est qu’il suffit alors d’un manque d’anticipation de la demande, d’un problème dans un lieu de production, dans les stocks ou dans l’approvisionnement et une région du monde entière peut se retrouver privée de médicaments.

Mais le principal problème, qui résulte aussi de cette production monopolistique, sont les stratégies intentionnelles des laboratoires pour accroître leurs profits. En fait, l’immense majorité des pénuries concerne des médicaments anciens, faciles à produire et à reproduire et… qui ne sont plus sous brevet. En réalité, c’est même cela qui coince. Bien que la production de ces molécules soit déjà très rentable, elle pourrait l’être encore davantage, et elle l’est moins que d’autres molécules. Alors les laboratoires organisent sciemment des pénuries... et renégocient les prix auxquels ils le vendent aux pays. Comme dans le cas de l’amoxicilline pour lequel l’État français a conclu un accord en septembre 2023 qui augmente le prix d’achat au laboratoire Biogaran, ce qui n’a pourtant pas empêché de connaître une nouvelle pénurie l’hiver suivant.

Une rentabilité en baisse avec la fin des brevets

Difficile dès lors de savoir ce qui relève de l’intention des industries ou des défauts structurels liés à l’organisation mondiale de la production, mais ces « accidents » de production s’accroissent. Les syndicats des industries pharmaceutiques (comme le Leem en France), eux, répètent que pour éviter les pénuries, il faut payer plus cher. Aucune responsabilité du côté de la production donc, et cela alors que les profits de l’industrie pharmaceutique ne cessent de croître.

Du côté de la Quetiapine, elle avait été initialement commercialisée et brevetée par le laboratoire AstraZeneca - qui, lui, se porte très bien puisqu’il fait parti des plus rentables au monde, dirigé par l’homme d’affaires français Pascal Soriot, et dont les profits ont fortement augmenté ces dernières années. Mais depuis la date d’expiration du brevet en 2017, la Quetiapine a perdu du potentiel de rentabilité depuis 2017 et d’autres laboratoires le commercialisent comme Chlepapharm en Europe. D’après les laboratoires, c’est l’usine de Pharmathen International en Grèce qui est responsable de leur fournir la molécule nécessaire qui connaît un problème dans la production depuis septembre, sans donner d’information supplémentaire. Impossible donc de savoir s’il s’agit d’une pénurie directement organisée pour leurs profits, mais force est de constater qu’il n’y a pas eu de sentiment d’urgence à résoudre le problème avant qu’elle ne débouche sur une situation grave pour les patients. Et que si la crise entraîne une hausse des prix, ce sera toujours l’industrie pharmaceutique et ses actionnaires qui en bénéficieront.

Réquisition !

En outre, d’un point de vue strictement technique, il aurait été très facile pour l’État de réquisitionner un site pour produire la molécule si la volonté politique d’éviter la pénurie était là. Loin d’être des fatalités, toutes ces pénuries, leurs manques d’anticipations et leur (non-)gestion sont donc bien le résultat de choix politiques – et nous les subissons.

Et tant que nous resterons soumis aux règles du profit de l’industrie pharmaceutique, ces pénuries s’accentueront et l’État ne nous en protégera pas. Il n’a pas de raccourci, il faudra reprendre la main sur la production et exproprier les entreprises pharmaceutiques pour assurer une production et un approvisionnement selon nos besoins. Et au passage, on pourrait même rêver d’une autre société, qui financerait des recherches au-delà de ces médicaments rudimentaires et qui prendrait réellement soin des troubles psychiatriques comme de toutes les maladies. Nos vies avant leurs profits !

Morgane Delille