Aujourd’hui, et depuis des décennies de « crise des banlieues », quand on parle des quartiers populaires, c’est surtout pour parler de violences...

Celles de la police ? Non, elles sont minimisées en « bavures ». Mais celles des jeunes sont propulsées à la Une des journaux. Sur cette toile de fond, toute révolte deviendra une « émeute ». La violence, pensent beaucoup de Français, c’est celle des quartiers et de leurs « populations à problèmes » – pour ne pas dire de la « racaille ». Mais l’essentiel de la violence qui frappe de plein fouet les quartiers populaires est sociale. Cette violence est pilotée et mise en œuvre par l’État. Elle produit des ghettos.

Ségrégation

Dans « nos banlieues », comme disent ces élus qui les ont abandonnées, vivent une majorité de « minorités ». Une grande partie des héritierEs Noirs et Arabes de l’indigénat colonial, encore aujourd’hui privés d’égalité. Des migrantEs discriminés par l’Europe forteresse et la préférence nationale, chère au FN et inscrite dans les lois de la République. Des précaires, premières cibles de l’austérité qui s’appuie depuis longtemps sur la discrimination. Quant aux femmes, elles y affrontent une injustice supplémentaire, et l’islamophobie les place souvent sous les retombées de l’impérialisme en métropole.

De toutes ces populations, les envoyés de l’État, même dans ses services de « protection » sociale, disent souvent qu’ils n’en peuvent plus. Comme si c’était nouveau. Ce clivage qui traverse nos villes, nos lieux d’étude et de travail, éclate de plus belle à chaque fois qu’une mesure administrative prétend l’ignorer, comme lors de regroupements d’établissements scolaires, au nom de la « mixité » ou de l’austérité. L’extrême droite dira que c’est une question d’identités, un « choc des civilisations ». Nous savons où ces champions du racisme veulent en venir. Mais il y a bien quelque chose qui sépare les jeunes des quartiers des autres : leur destin dans cette société. Nier la ségrégation n’est pas l’abolir. Pour faire de la politique avec les quartiers, il faut partir de là.

Discriminations d’État

De l’argent public a été versé pour éteindre l’incendie en 2005, mais l’austérité aggravée a vite repris. À l’école, c’est donc toujours le même tri, et même sans décrochage, la plupart sont destinés au chômage ou à la précarité. Chaque « réforme » vient approfondir l’injustice scolaire, en donnant la priorité à des « projets » locaux plombés là où les moyens manquent, avec ou sans REP. À l’austérité s’ajoutent les provocations et le flicage au nom des « valeurs morales » : de minute de silence en « charte de laïcité », les récalcitrants sont balancés au rectorat, quand ce n’est pas au commissariat.

Les coupes budgétaires ne concernent pas que l’école : les moyens manquent encore plus en dehors du temps scolaire, et la gratuité des services publics recule même pour des besoins essentiels (cantine...). Même la vie associative la plus élémentaire est menacée de disparaître. Dans les villes où le FN est déjà au pouvoir, il est trop heureux d’accélérer la casse, et la concurrence se bouscule pour lui reprendre un électorat ouvertement hostile aux oppriméEs. Dans les quartiers encore plus qu’ailleurs, austérité partout, démocratie nulle part.

Lutter pour la dignité

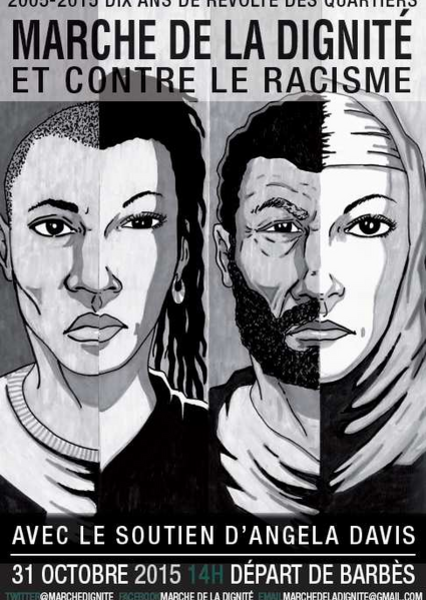

Alors l’étonnant, avec tout cette violence contre les quartiers populaires, c’est que les quartiers n’y répondent pas plus souvent par la violence. Mais les premierEs concernés par la ségrégation et les discriminations cherchent aussi à s’organiser, pour rouvrir la voie de luttes durables et autonomes pour l’égalité des droits. Les mouvements sociaux des quartiers populaires, le mouvement antiraciste, sont entrés dans une phase de reconstruction dont l’appel à la Marche de la dignité et contre la racisme ce samedi 31 octobre à Paris est une nouvelle étape. Le mouvement ouvrier et la gauche radicale, au vu de leurs difficultés historiques à se montrer solidaires avec eux, ont une responsabilité à répondre à l’appel, et à renouer avec les militantEs des quartiers.

Samia et Mathieu