Plus de 6 millions de personnes, dont 650 000 patients en affection de longue durée sont privées de médecin traitant. 87% des territoires sont en situation de pénurie médicale. La médecine libérale est à bout de souffle face aux pathologies chroniques, au vieillissement de la population, aux inégalités sociales de santé.

Former plus et mieux des médecins, pour un service public de santé de proximité, partout sur le territoire, voilà ce qu’une gauche de rupture devrait répondre dans ce débat urgent, où fleurissent les fausses solutions. Car la loi Garot transpartisane, qui introduit une timide régulation des installations, et le projet Bayrou de consultations délocalisées seront inefficaces face à l’ampleur du problème. Des pansements sur une jambe de bois, comme ces 94 millions d’euros dépensés en pure perte, entre 2017 et 2020, pour attirer l’installation de jeunes médecins dans les déserts médicaux !

Les déserts médicaux sont au croisement de l’abandon de pans entiers du territoire par le capital et de la volonté de limiter le nombre de médecins formés, tout en leur laissant la liberté d’installation. Les déserts médicaux sont souvent des déserts tout court ! Une solution réellement efficace doit donc combiner lutte pour le retour des services public, du travail, de la culture sur tous les territoires, lutte pour la mise en place d’un service public de santé de proximité, en commençant par les déserts médicaux, et une réforme des études médicales et de Parcourssup. Former 16 000 médecins par an, former mieux à une autre médecine, former au plus près des territoires, car toutes les études montrent qu’on s’installe là où on se forme et on vit, former avec un salaire étudiant pour changer aussi la composition sociale et donc géographique des futurEs professionnelLEs de santé. Et vite reconnaitre les Padhue (praticiens à diplôme hors Union européenne) et développer des filières d’accès aux études médicales pour les infirmierEs.

Le plan Bayrou, même pas efficace

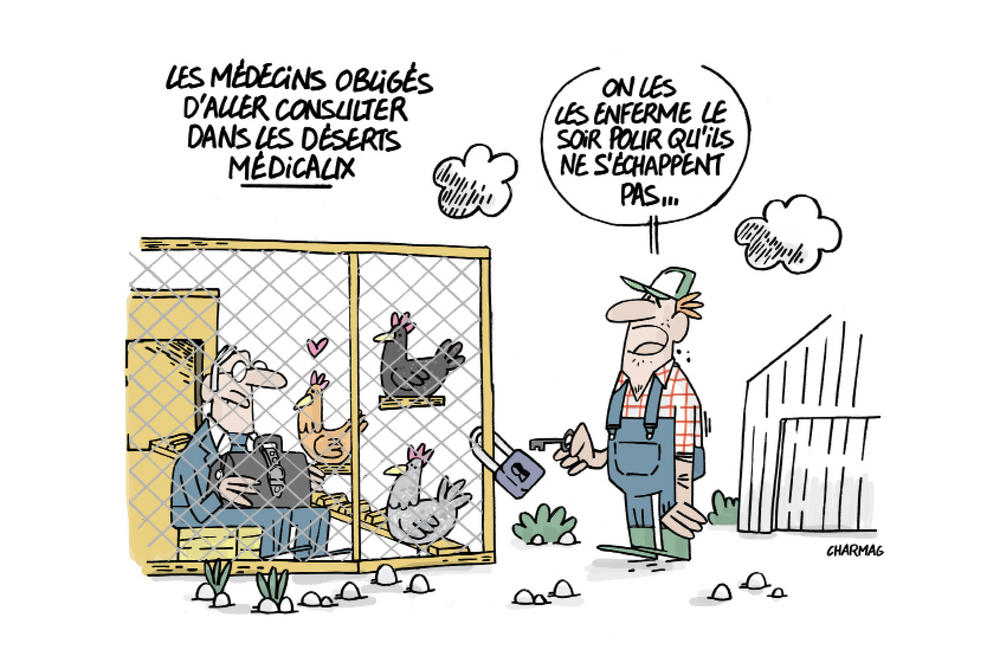

Pour désamorcer la grève des internes et des médecins contre la loi Garot, Bayrou dégaine un nouveau plan : deux jours par mois dans les déserts médicaux pour les médecins des zones surdenses. « Médecins solidaires » organise depuis longtemps, le temps d’une semaine, l’envoi de volontaires dans les déserts médicaux. Utile et à développer. Mais comment trouver des remplaçantEs, on ne forme pas assez de médecins ! Beaucoup choisiront de payer des pénalités plutôt que d’abandonner leur cabinet surchargé. Tout cela n’est pas à la hauteur. Au-delà du refus d’acter l’épuisement de la médecine libérale, le caractère dérisoire de ces mesures trouve son origine dans le refus de financer la santé à la hauteur des besoins, porté depuis des décennies tant par le bloc central que par le parti socialiste. Sans parler de la nouvelle ponction à 40 milliards d’euros qu’ils nous promettent pour rentrer dans l’économie de guerre !

86 % des FrançaisEs sont favorables à une régulation de l’installation selon un sondage Ipsos-Fédération hospitalière de France. Mais une meilleure répartition de la pénurie, indispensable, ne suffira pas. D’autant que la proposition de loi transpartisane de la LFI aux LR, portée par le député PS Garot est bien timide. C’est seulement sur 13 % du territoire, les plus dotés, qu’il faudra l’accord de l’agence régionale de santé pour s’installer. Sauf si on remplace un médecin qui part à la retraite, ce qui est d’ailleurs le cas le plus fréquent. Un changement à la marge, mais un coup de canif à la sacro-sainte liberté d’installation qui fait bondir les syndicats médicaux ultra-libéraux et le Conseil de l’Ordre, qui ose déclarer « qu’on forme trop de médecins ». À noter encore, le RN qui se proclame « défenseur de la ruralité » a voté à l’unanimité contre toute régulation de l’installation.

Faire alliance autour de la fin de la médecine libérale

Faute de proposer un autre mode d’exercice, cette loi jette malheureusement dans les bras des ultralibéraux toute une jeune génération qui n’y voit qu’une aggravation des 11 années d’exploitation qu’elle subit. Un concours et une formation maltraitante, un salaire moyen à 400 euros par mois pour les étudiantEs, des gardes payées 54 euros brut, une semaine moyenne de 58,4 heures de travail pour les internes, l’allongement à 4 ans des études de médecine générale sans projet de formation. Avec 24 % des internes qui ont des idées suicidaires, non décidément, les internes ne sont pas des enfants gâtéEs qui refusent la lutte contre les déserts médicaux.

Pour la gauche, il aurait fallu bâtir avec eux une alliance autour du droit à la santé pour tous et toutes, partout, ce qui inclut donc aussi une régulation de l’installation et la fin de la médecine libérale, en échange d’une amélioration immédiate des conditions de formation et de vie des internes, et de la promesse d’un investissement massif dans une nouvelle forme de médecine de santé de proximité, avec du temps pour vivre et soigner, dans le cadre de la reconquête de tous les territoires par la culture, le travail et les services publics.

Un chemin étroit, mais indispensable, avec pour horizon un service public de santé de proximité, pluridisciplinaire, prenant en charge le soin, mais aussi la prévention comme une priorité, les petites urgences et la permanence des soins, et la recherche en médecine de ville. Un lieu de formation des internes sur tous les territoires, en autonomie supervisée avec un vrai maître de stage, à l’opposé de la formation centrée sur le CHU de la capitale régionale. Un service public de santé qui épargne du temps médical, avec la fin de nombreuses tâches administratives, et un travail en équipe qui permet une prise en charge individuelle mais aussi collective des patientEs-usagerEs, notamment sur la prévention ou l’information. Sans parler d’un droit à conquérir de l’auto-arrêt de travail dans certaines situations (garde d’enfant malade, congé hormonal, petites pathologies, comme il en existe dans certains pays du Nord, ou comme cela a pu exister en auto-déclaration des arrêts covid).

Un service public unissant tous les professionnelLEs de santé, dans un exercice partagé autour des formations et qualifications de chacunE (et pas d’une délégation de tâches synonyme de baisse de la qualité des prises en charge et de santé à deux vitesses), mais aussi les patientEs, et plus largement les associations, syndicats, les collectivités locales, l’école, les cantines du bassin de vie, pour un réel projet de santé du territoire. Un service public de santé de proximité, en lien avec l’hôpital public, financé et géré démocratiquement par une Sécu reconquise, avec un 100 % sécu assurant la gratuité des soins.

Commission santé, sécu, social