À Paris, jusqu’au 20 juin, le Grand Palais consacre une exposition d’une ampleur exceptionnelle à un artiste dont l’œuvre, chargée de mystère, novatrice mais mal reconnue en son temps, n’a rien perdu depuis de son prestige et de son pouvoir de fascination. Né en 1840 dans une famille aisée du Bordelais, destiné par ses parents à l’architecture, Redon vint étudier aux Beaux-Arts à Paris et opta pour la peinture. Mais c’est à Bordeaux qu’il fit la rencontre décisive du graveur et dessinateur romantique Rodolphe Bresdin (1822-1885), l’orientant à la fois vers les modes d’expression qu’il privilégierait jusque vers 1892, le fusain et la gravure, et vers un art cherchant à rendre « le rêve vivant », selon les conseils de son aîné. La cinquantaine passée, insatisfait de sa réputation d’artiste « littéraire » ami de poètes comme Mallarmé et illustrateur d’Edgar Poe, Flaubert, Baudelaire et d’autres écrivains, Redon revint progressivement à la couleur et à la peinture, réalisant même peu avant sa mort en 1916 des œuvres décoratives d’inspiration extrême-orientale le rapprochant parfois de Monet. Ces deux pans de l’œuvre sont excellemment illustrés par la généreuse exposition du Grand Palais (visible ensuite du 7 juillet au 16 octobre au musée Fabre de Montpellier), qu’appuient un catalogue monumental et d’autres publications.

Son sous-titre, le « prince du rêve », est emprunté à Natanson, directeur de La Revue blanche anarchisante, prolongeant ce qu’en avait écrit Huysmans (alors lui-même anarchisant) en 1885, le « prince des mystérieux rêves », annonçant ce qu’en ferait dire en 1899 le non moins anarchisant Jarry à son Père Ubu, « Redon, celui qui mystère ». S’ajoutant à ses œuvres à tonalité fantastique et aux textes où Redon définit la fantaisie comme la « messagère de “ l’inconscient ”, ce très haut et mystérieux personnage », de telles formules ont incité des critiques à faire de cet artiste un précurseur du surréalisme, voire une figure de « l’anticapitalisme romantique », selon la thèse d’Eisenman (1992). Les surréalistes, et Breton le premier, défendant le « merveilleux contre le mystère », ont expliqué ce qui leur faisait préférer l’imagination pure de Gustave Moreau ou de Bresdin à la fantasmagorie plus théâtrale de Redon.

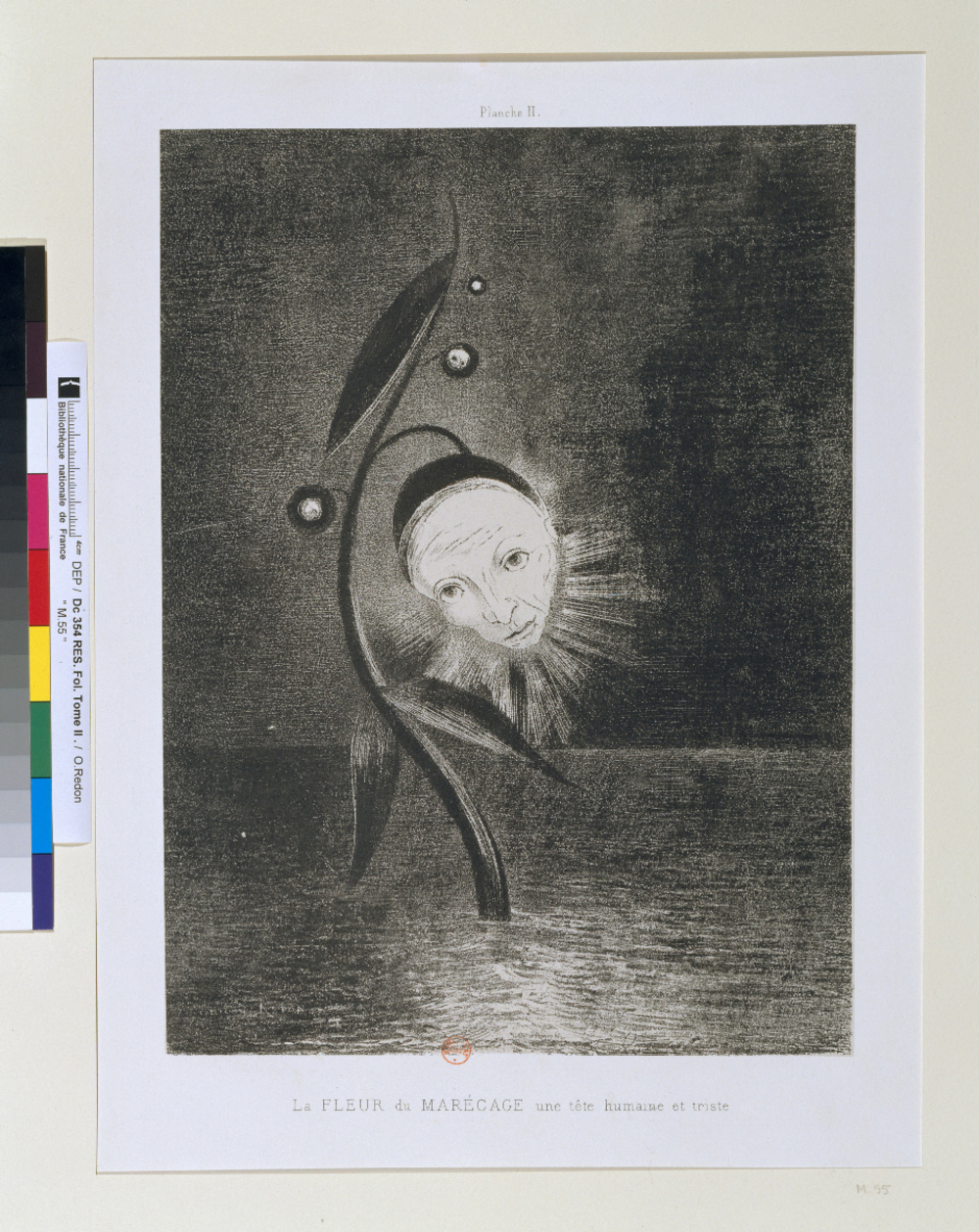

Lui-même était conscient de ses ambiguïtés, sur le plan de l’art aussi bien que de la politique ou de la religion. Libéral sous l’Empire, il n’était pas allé jusqu’à combattre pour la Commune à la façon de Bresdin, et il lui écrirait ensuite pour se reprocher d’être un « versailleur » plutôt qu’un « enfant du peuple » comme lui et s’écrier : « Quel malheur d’être un bourgeois ! Je n’ai d’excuse que dans la douleur que cet état me donne. » Cet « état » lui fit préférer en art comme ailleurs « le monde obscur de l’indéterminé », quoiqu’il ait aussi déclaré créer « les yeux ouverts sur les merveilles du monde visible » et que ses Nouvelles et contes fantastiques, publiés pour la première fois en France à l’occasion de cette exposition, fassent l’éloge de l’ouvrier contre le monde des « sournoises affaires », lancent à l’adresse des « pauvres… votre condition est la vraie noblesse » et offrent des déclarations démocratiques et anti-autoritaires. Autant de textes qu’il a gardés pour lui, comme il a gardé, pour la plupart de ses œuvres graphiques et peintes, un secret apte à nourrir la fascination qu’elles exercent toujours aujourd’hui.

G. B.