Par Henri Wilno

Avec le « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi », François Hollande poursuit opiniâtrement sa politique de capitulation devant le capitalisme mondialisé au nom d’un impératif de compétitivité, dont il est démontré qu’il a avant tout pour fonction de promouvoir des politiques antisociales.

Qu’est-ce que la compétitivité ? La compétitivité est la transposition au niveau d’un Etat d’une notion qui concerne avant tout les entreprises dans une économie capitaliste : la capacité à faire face à la concurrence. Donc, couramment la compétitivité est assimilée à la capacité pour un Etat de conserver sa part sur le marché mondial, c'est-à-dire de maintenir ou augmenter la part de ses exportations dans le total des exportations mondiales.

Comme l’a fait remarquer l’économiste américain Paul Krugman (économiste keynésien, prix Nobel d’économie), la compétitivité est une « dangereuse obsession »1. Il note qu’elle repose sur une vision fallacieuse de l’économie internationale : chaque pays est assimilé à une grande entreprise luttant pour sa place sur le marché mondial. Ainsi, Etats-Unis et Japon seraient des concurrents de la même façon que Coca et Pepsi. Pour montrer les limites de l’analogie, il souligne que les entreprises Pepsi et Coca ne sont pas clientes l’une de l’autre (et que les ventes de Pepsi sont réalisées marginalement auprès des salariés de Coca, et réciproquement) alors que, pour les grands pays industriels, les ventes dépendent des achats de leurs partenaires. Par ailleurs, les succès du commerce extérieur ne coexistent pas forcément avec une élévation du bien-être des habitants. Krugman note enfin que le thème de la compétitivité est souvent repris par les hommes politiques car le patriotisme économique offre un excellent argument pour promouvoir des politiques économiques et sociales difficiles à vendre aux populations. De plus, ajoute-t-il, la thématique de la compétitivité tend à assimiler intérêts des grandes entreprises et intérêts du pays.

Certes, il existe des définitions plus « humanistes » de la compétitivité que cette seule référence aux parts de marché. Certaines de ces définitions incluent la capacité d’assurer le bien-être des habitants. Mais il s’agit le plus souvent d’habiletés de langage. D’ailleurs, la mauvaise foi règne dans les argumentations courantes qui se bornent à raisonner à partir de comparaisons sur les salaires. Alors que, même si nous admettons que la capacité de vendre à l’étranger soit une chose importante, il est évident que cette capacité dépend de deux éléments : le prix des produits et leur qualité.

Compétitivité hors prix et choix patronaux

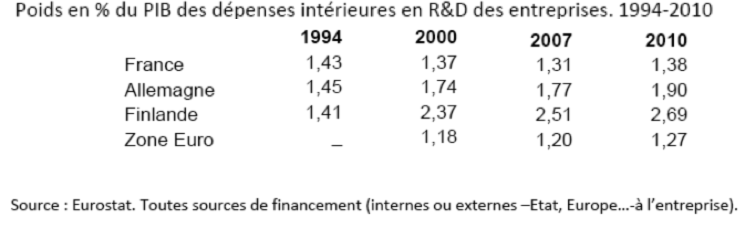

La qualité renvoie à ce que les économistes appellent la compétitivité hors prix, qui englobe aussi la part d’innovation que les produits comportent, leur image de marque, leur adaptation à la demande, le service après-vente, etc. Ces éléments sont liés à l’effort de recherche-développement (R&D), au choix de gammes, de produits, à l’organisation de la commercialisation, etc. Tous ces choix relèvent strictement des chefs d’entreprise. Et on constate que ceux-ci utilisent souvent de façon complètement opportuniste les dispositifs que l’Etat croit utile de mettre en place pour renforcer l’industrie.

Ainsi, existe en France un dispositif de réduction de l’impôt dû par les entreprises en fonction de leur effort de R&D : le crédit-impôt recherche (CIR). Le dispositif français est, d’après l’économiste Philippe Ashkenazy2, un des plus généreux des pays de l’OCDE mais, en fait, l’effort de R&D ne suit pas : le coût du CIR est passé de 1,5 milliard d'euros en 2008 à plus de 4 milliards en 2009, alors que le volume des investissements de R&D n'a progressé que de 200 millions. Au point que des parlementaires de droite avaient souligné en 2010 que le CIR bénéficiait en partie à des entreprises qui n’en avaient pas besoin, ou était utilisé []comme un simple outil d'optimisation fiscale. Le cas du CIR démontre, s’il était besoin, que déverser de l’argent sur des entreprises privées peut servir à tous les détournements par rapport à l’objectif affiché.

Et pourtant, la compétitivité hors prix est certainement, d’après les travaux de la Commission européenne, un des facteurs importants de difficulté des exportations de l’industrie manufacturière française : au regard des produits allemands, les produits français ont souvent une moins bonne image de marque, ce qui permet aux firmes allemandes d’avoir plus de liberté pour fixer leurs prix.

Compte tenu du poids de quelques grandes entreprises dans les exportations de la France (par exemple l’automobile), il faudrait dans le même esprit tenir compte des choix et des erreurs individuels des dirigeants d’entreprise. Mais, comme l’écrit Philippe Ashkenazy, « le présupposé actuel est que les difficultés ne proviennent pas des stratégies individuelles des entreprises ».

De tout cela, le rapport Gallois et, dans son sillage, le plan annoncé par le gouvernement le 6 novembre dernier ne tiennent pas compte, ou alors de façon biaisée : si les entreprises n’investissent pas dans les nouveaux produits, dans la recherche, ce serait parce qu’elles n’en ont pas les moyens, parce que leurs marges ne sont pas suffisantes. On s’apprête donc à déverser 20 milliards par an dans le cadre de ce « Pacte national pour la croissance et l’emploi » ! Il faudrait selon l’expression utilisée dans le « Pacte » « redonner aux entreprises les moyens d’un repositionnement offensif ». Quelle garantie a-t-on que les entreprises vont effectivement soit baisser leurs prix (pour être compétitives à l’export), soit investir ? Et non pas rémunérer encore mieux leurs actionnaires ?

Réduire le prix du travail, unique objectif

Si on regarde du côté des prix, une réalité s’impose : comme déterminant du prix de vente, il y a les coûts (salaires bruts, cotisations sociales patronales, matières premières, énergie, impôts…) et les marges. La logique du rapport Gallois et du plan Ayrault est centrée sur les salaires et néglige les autres éléments.

Prix = Coûts (dont salaires) + Marge (profit)

Marge = Investissements + Intérêts payés + Dividendes des actionnaires

Productivité = production (valeur ajoutée) par heure de travail

Coût du travail (coût salarial) = salaire brut + cotisations sociales patronales

Coût salarial horaire = coût salarial mensuel / durée mensuelle du travail*

Coût salarial unitaire = coût salarial horaire / productivité*

Compétitivité-prix = prix des exportations françaises / prix étrangers*

Compétitivité-coûts = coûts français / coûts étrangers*

* Remarque : dans les comparaisons internationales, il faut également tenir compte des variations des taux de change (sauf pour les échanges à l’intérieur de la zone euro).

Le discours gouvernemental et patronal se concentre en effet sur le coût de l’heure de travail et, ceci, sur la base de données souvent discutables. En effet, les données les plus utilisées produites par l’Office européen des statistiques (Eurostat) posent problème, tant sur la comptabilisation des heures de travail qui sous-estime la durée du travail en France, que sur le calcul de la masse salariale3.

De plus, ce débat est en général biaisé. D’une part, il ne prend que rarement en compte la productivité du travail, c’est-à-dire le coût salarial unitaire, or les écarts de productivité entre pays sont importants et peuvent largement compenser les écarts de coût horaire. D’autre part, il mêle allégrement coût du travail dans l’industrie et dans les services marchands (commerce, etc.). Or des écarts importants peuvent exister entre l’évolution des salaires dans l’industrie et dans les services (c’est particulièrement le cas en Allemagne, contrairement à la France). Il est à remarquer que le rapport gouvernemental à l’appui du « Pacte » n’hésite pas à faire cet amalgame, alors que cette source d’erreurs de raisonnement est bien connue.

Certes, il n’y a pas de doute que les salaires en France sont (et c’est heureux) largement supérieurs à ceux de la Chine, du Maroc ou de la Roumanie. Mais ces imprécisions comptent quand il s’agit de comparer salaires français et salaires allemands et c’est là-dessus que Ayrault prétend fonder sa politique ! Une note de la direction générale du Trésor (ministère des Finances) portant sur la comparaison France/Allemagne commence par cette phrase : « Les sources mobilisables à des fins de comparaison internationale sur le coût du travail sont diverses et ne conduisent pas exactement aux mêmes résultats. »4

Au total, en niveau, les écarts de coûts salariaux horaires dans l’industrie manufacturière entre la France et l’Allemagne sont microscopiques et, selon les sources, la France est au-dessus ou au-dessous de l’Allemagne. En tout cas, même pour les sources où le coût français est supérieur (36,8 contre 36,2 €), la faiblesse de l’écart ne permet pas d’expliquer la différence de performance à l’exportation. Malgré cela, le patronat et le plan Ayrault ciblent le coût salarial.

Et le coût du capital ?

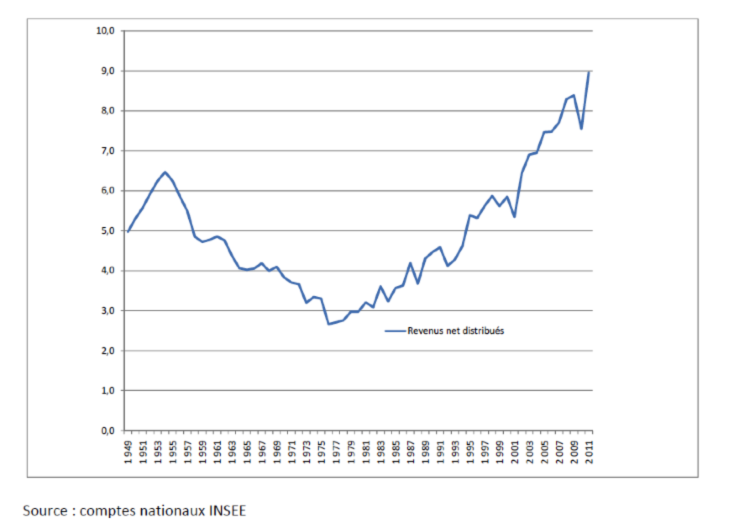

L’argument patronal consiste à expliquer que l’insuffisance du taux de marge empêcherait les entreprises d’investir dans l’innovation. S’il est vrai que la dernière décennie a été marquée par un mouvement à la baisse du taux de marge, ce n’était pas le cas lors de la décennie précédente qui a vu ce dernier augmenter dans l’industrie française. Pourtant, à l’époque, l’effort en recherche-développement est resté globalement stable. Par contre, on peut remarquer que, malgré la baisse du taux de marge, la rémunération des actionnaires

a continué à connaître une augmentation prodigieuse dans les années 2000. La part des revenus nets distribués aux actionnaires par les sociétés non financières en 2011 a ainsi atteint 9 % de leur valeur ajoutée, point le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le choix des entreprises a donc été de continuer à augmenter les dividendes plutôt que d’investir dans l’innovation.

Part des dividendes des actionnaires dans la valeur ajoutée des entreprises non-financières (%)

En 2011, 9 % de ce qui est produit chaque année est accaparé par les actionnaires : un niveau record !

Par ailleurs, la France est un des principaux pays de destination des investissements étrangers (IDE : investissements directs étrangers). Cela prouve qu’il est rentable de produire en France. Le rapport de mars 2012 de l’Agence française pour les investissements internationaux5 précise ainsi : « Avec 40 Mds USD [milliards de dollars] d’IDE entrants, selon les dernières estimations de la CNUCED (Commission des Nations-Unies pour le commerce et le développement), la France serait, en 2011, la dixième destination mondiale des flux d’IDE. Elle resterait parmi les principales destinations européennes, devant l’Allemagne (32 Mds USD) et l’Espagne (25 Mds USD), notamment. Selon la CNUCED, les flux d’IDE entrants en France auraient connu une progression de l’ordre de + 18 % en 2011, tandis qu’enregistraient une baisse les flux à destination de l’Allemagne (- 30 %), des Etats-Unis (- 8 %) et de la Belgique (- 43 %)[…]

« 85 % des nouveaux investissements proviennent des sociétés nord-américaines et européennes. Les investisseurs étrangers viennent de quarante pays.60 % des projets sont d’origine européenne. Les entreprises venant d’Amérique du Nord comptent pour 25 % du total, celles d’Asie pour 11 %. Quatre pays (l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et la Suisse) sont à l’origine de 52 % des nouveaux investissements créateurs d’emploi en France annoncés en 2011. »

Certes, il existe bien un problème du commerce extérieur français. En Europe, la part de marché des exportations françaises passe de 12,7 % en 2000 à 9,3 % en 2011, tandis que la balance commerciale hors énergie est passée de + 17Mds € en 2002 à - 25Mds € en 2011. A l’inverse, la part du marché européen détenue par l’Allemagne a progressé de 21,4 % à 22,4 % et son excédent commercial est imposant. Mais il serait erroné d’en attribuer la responsabilité à des coûts salariaux français qui seraient trop élevés par rapport à la moyenne européenne. En fait, cela renvoie à un problème global du capitalisme français et à la gestion de la classe dominante. Se mêlent ainsi plusieurs facteurs (voir quelques exemples dans l’encadré suivant).

[Encadré à la suite]

_________________________________________________________________

Compétitivité : d’autres facteurs

« Depuis des dizaines d’années le sous-investissement de l’appareil industriel français est patent, ce qui retentit sur la qualité et le positionnement de ses productions. Certains faits tout à fait modernes en attestent fortement (étude Xerfi de septembre 2012) :

- L’industrie a raté le virage de la robotisation et de l’automatisation. Elle compte moins de 35 000 robots en France, contre plus de 62 000 en Italie et 150 000 en Allemagne. Un peu plus de 3 000 nouveaux robots ont été installés en France en 2011, en Allemagne près de 20 000. Ce parc réduit est complètement dépassé. Un robot dure plus d’une vingtaine d’années en France, contre une dizaine ailleurs.

- En matière d’informatisation professionnelle lourde, la France compte à peine plus de 23 000 serveurs sécurisés. Rapporté au nombre d’habitants pour corriger l’effet taille des pays, la France compte 4 serveurs informatiques sécurisés pour 10 000 habitants, le Japon 7, l’Allemagne 10, le Royaume-Uni et les États-Unis 16. Soit un rapport de 1 à 4.

- Vu l’âge et la saturation de ces systèmes, 14 millions d’heures de travail sont perdues dans les entreprises françaises de plus de 50 salariés, en raison des pannes informatiques (enquête CA Technologies, 2011). Rapporté au parc d’entreprises c’est plus de 1 000 heures par entreprise, soit 20 % de plus qu’en Espagne et 2 fois plus qu’en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Pendant ces pannes, la productivité évidemment chute ; selon la même enquête elle est alors à 57 % de son niveau normal, avec tous les coûts induits.

- La France est en retard dans le domaine de la recherche et développement. Elle est désormais au 12e rang mondial, selon le dernier classement de l’OCDE, loin derrière les grands pays développés (USA, Allemagne, Japon) et en dessous de la moyenne de l’ensemble. Pour la seule recherche des entreprises privées, l’effort allemand est supérieur de 70 % au français. L’industrie concentre plus des 4/5 de cet effort privé, mais en Allemagne elle représente 21 % de la production de richesse (le PIB), en France à peine 11 %. Comment s’étonner, dans ces conditions, du manque d’innovation et par conséquent de compétitivité ?

Deux éléments qualitatifs pour compléter ce tableau :

- Les filières de formation technique sont dévalorisées en France et ne produisent chaque année qu’un filet réduit de techniciens et ingénieurs. Cette dévalorisation se perpétue sur le marché du travail, en termes de rémunération des ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés dont l’industrie a besoin. Ce n’est pas le cas en Allemagne ou même en Italie.

- Les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont sous la coupe réglée de leurs donneurs d’ordre des grands groupes. Il y en a donc moitié moins en France qu’en Allemagne et 1/3 de moins qu’en Italie. Pourvoyeurs d’emploi théoriques par le nombre, elles sont devenues un réservoir de chômage avec la crise. Leur situation et leur position sont notoirement différentes en Allemagne et en Italie, où elles sont une pièce importante du dispositif de production. »

Source : « Après les pigeons, voici les vautours », Apex-Flash, novembre 2012

La compétitivité : une machine de guerre et une impasse

Avec le « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi », le gouvernement Hollande-Ayrault vient de confirmer son allégeance aux lois du capitalisme mondialisé. Et à la première de celle-ci : la concurrence de tous contre tous. Celle-ci est exacerbée par la crise. Un exemple : dans la négociation chez Renault en France, la direction exige des syndicats qu’ils acceptent un alignement sur l’usine de Palencia en Espagne. Mais à Palencia, se sont également déroulées des négociations pour un nouvel accord de compétitivité et là, c’est l’exemple de ses usines roumaines que Renault a mis en avant. Il s’agit de culpabiliser les salariés et de les mettre en concurrence avec leurs collègues des autres établissements. La compétitivité est l’argument massue dans cette logique.

Le capitalisme est actuellement engagé dans une course folle pour rétablir ses profits, et les salariés devraient payer pour des choix dans lesquels ils n’ont aucune part ! Chaque pays essaye de gagner des marchés à l’extérieur et, pour cela, comprime encore plus les salaires et dégrade les conditions de travail. La contraction de la demande interne dans tous les pays, produite par la réduction des salaires et les coupes dans les dépenses publiques, pèse sur le commerce extérieur de tous. Où exporter lorsque tous les pays réduisent leur demande ?

Le patronat considère que le coût du travail est trop élevé et la stabilité relative du contrat de travail un privilège. Les travailleurs ne vaudraient pas ce qu’ils coûtent ! Mais en réalité, c'est le travail qui assurela production des richesses au prix de sa mise en danger quotidienne. Du fait non seulement des centaines de milliers d'accidents du travail, mais aussi de la généralisation des troubles musculo-squelettiques et des dépressions d'origine professionnelle tandis que, malgré la tragédie de l’amiante, les risques de cancers professionnels ne reculent pas.

Il faut donc en finir avec la logique même de la compétitivité qui, basée sur la concurrence de tous contre tous, approfondit les inégalités et détruit les équilibres écologiques.

Certes, un gouvernement des travailleurs ne pourrait se désintéresser de son commerce extérieur. Il pourrait, par exemple, être conduit à prendre des mesures de soutien à l’industrie et de limitation de certaines importations. Mais il le ferait, non pas pour protéger et développer l’« entreprise France », mais pour assurer la pérennité des nouvelles conquêtes sociales. D’abord les conquêtes sociales, ensuite leur protection. Et non pas la destruction des acquis sociaux pour rétablir les profits des entreprises.

Le plus rapidement possible, il s’agira de construire un nouvel ordre économique et social mondial aux antipodes de la compétitivité.

[Notes]

1 Paul Krugman, Competiveness - A dangerous obsession, Foreign Affairs, March/April 1994 (volume 73, number 2).

2 Philippe Askenazy, Un choc de compétitivité en baissant le coût du travail ? Un scénario bancal qui évince des pistes alternatives, document de travail du Cepremap, octobre 2012.

3 Attac & Fondation Copernic, En finir avec la compétitivité, novembre 2012

4 DG-Trésor, Que dire du coût du travail en France par rapport à l’Allemagne ?, 28 avril 2011.

5 Rapport de l’Agence française pour les investissements internationaux, mars 2012.