Entretien avec Guillaume Fleurance, membre de la Commission exécutive du Syndicat CGT parisien des Sociétés d’études, 24 ans

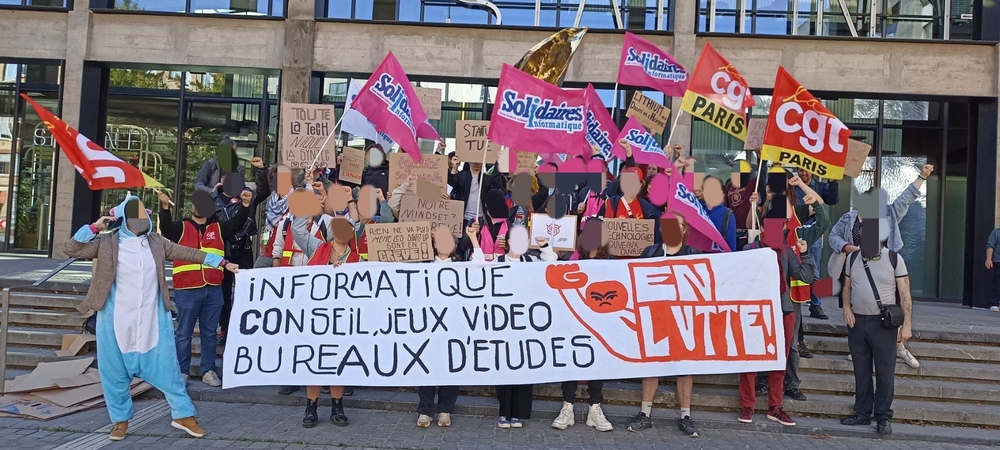

On a vu le 18 septembre à Paris un cortège un peu inhabituel, autour d’une jolie banderole : « informatique, jeux vidéo, conseil, bureaux d’études en lutte ». Peux-tu expliquer comment ça s’est construit ?

Au sein de la CGT, nous avons fondé il y a quelques mois un nouveau syndicat CGT des Sociétés d’études à Paris à partir d’un collectif déjà existant et d’un constat : notre secteur professionnel se caractérise par un isolement des salariéEs syndiquéEs très important qui fait obstacle à l’organisation collective sur le lieu de travail. Pourtant, notre secteur en aurait bien besoin, car l’absence d’organisation à l’échelle de l’entreprise favorise l’accaparement par les patrons et actionnaires des richesses créées et obstrue les perspectives de lutte. Il n’est pas anodin de constater que nos métiers sont souvent marqués par un turnover conséquent, les collègues préfèrent partir en cas de contrariété individuelle ou collective pour chercher de meilleures conditions ailleurs plutôt que de lutter pour obtenir ces meilleures conditions dans leur entreprise.

Dans ce contexte, nous nous sommes donné pour mission, avec les camarades du syndicat, de permettre aux travailleuses et travailleurs de notre périmètre de faire valoir leurs intérêts collectifs et de lutter ensemble, en partageant leurs expériences pour avancer. Puis, à partir de ce syndicat, nous avons entamé une démarche d’échanges avec Solidaires Informatique et le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV), qui agissent sur un périmètre plus ou moins équivalent au nôtre, afin d’organiser en intersyndicale une première Assemblée générale le 8 septembre, dans l’optique de prendre notre part au mouvement du 10 septembre. Nous avons rassemblé près de 200 travailleuses et travailleurs du secteur, dont plusieurs n’étaient pas syndiquéEs.

Après avoir pris notre part aux actions du 10 septembre, notre AG a choisi démocratiquement de mobiliser ses forces pour organiser une action qui rendrait visible notre secteur et ainsi motiver des collègues, syndiquéEs ou non, à nous rejoindre dans le mouvement. Nous n’attendons pas des mots d’ordre de grève qui viennent d’en haut, nous construisons la grève par en bas, en essayant de massifier autant que possible dans un secteur peu gréviste et traditionnellement éloigné de la conflictualité sociale. Le 18 septembre, nous étions une cinquantaine devant Station F, haut lieu symbolique de la start-up nation, à partir de 8 h 30 pour distribuer des tracts et faire connaître nos revendications. Puis, nous avons rejoint la grande manifestation à 14 h pour constituer un beau cortège intersyndical qui a permis de réunir des camarades de notre secteur syndiquéEs et non syndiquéEs. Ce n’est que le début !

Qu’est-ce qui rassemble ces secteurs ?

Notre secteur est large et composite, il regroupe des métiers très différents sur le fond, quoique nous soyons essentiellement agentEs de maîtrise ou cadres. Pourtant, ils sont marqués par des enjeux communs, par exemple autour des heures supplémentaires non reconnues, des risques psychosociaux et des burn-out, d’un accaparement par les patrons et actionnaires de la valeur créée ou encore une rotation des effectifs importante qui permet généralement aux entreprises de peser à la baisse sur les salaires. Il s’agit également d’un secteur dans lequel la culture du dialogue social est très peu présente, souvent découragée par des directions d’entreprise qui adoptent une posture paternaliste et n’acceptent d’avancées sociales que si elles viennent d’en haut.

Bien que le regroupement puisse paraître contingent à première vue, les AG organisées ont fait émerger spontanément de nombreux enjeux de luttes communs. Au-delà des conditions de travail au sens strict, nous travaillons dans des métiers particulièrement exposés à l’usage de l’IA. Alors, en tant que premierEs concernéEs, nous disons clairement que nous voulons un contrôle par les travailleuses et travailleurs de l’usage de l’IA, qui a des conséquences environnementales, impérialistes et qui est déjà mobilisée comme outil de surveillance globalisée dans des sociétés fascisantes.

Apparemment il y a une dynamique d’AGs articulée à l’implication d’organisations syndicales.

Nos trois organisations syndicales ont impulsé la dynamique en proposant de se retrouver en AG, et mettent à la disposition de l’AG leurs moyens. Pour le reste, l’AG est souveraine et prend ses décisions démocratiquement, en toute indépendance des organisations politiques et syndicales. Une partie des participantEs sont également des militantEs syndicaux et parfois des militantEs politiques, mais nous tenons à cette indépendance car beaucoup des camarades présentEs s’engagent pour la première fois dans la grève, dans un mouvement social conflictuel, et n’ont certainement pas envie de se retrouver noyéEs dans des débats idéologiques trop pointus ou politiciens. Il s’agit avant tout de nous organiser en tant que secteur professionnel pour apporter toute notre force au mouvement social contre le modèle néolibéral autoritaire et austéritaire que nous vend le pouvoir, main dans la main avec le patronat.

Nous aurions pu, toutes et tous autant que nous sommes, choisir de rejoindre les boucles Telegram pour apporter notre force au mouvement des 10 et 18 septembre à titre individuel, ou au titre d’autres fenêtres d’engagement. Mais si nous sommes présentEs aux AG et que nous investissons ce cadre, c’est que nous pensons que nous ne serons jamais aussi fortEs et utiles pour le mouvement que si nous nous organisons à l’échelle de notre secteur et que nous parvenons à embarquer avec nous nos collègues, dans nos entreprises, qui hésitent à se mettre en grève pour diverses raisons.

Chaque étape du mouvement social nous le prouve et nous le savons en tant que syndicalistes : le cœur du rapport de force, c’est la grève. Et pour être contraignante, la grève doit être massive et la plus généralisée possible, ce qui signifie que nous ne pouvons plus nous satisfaire de mouvements de grève par procuration au cours desquels l’essentiel du salariat privé regarde les camarades faire grève sans s’y associer davantage qu’au travers d’un timide soutien. Alors, plus que de grands discours, nous nous mettons à la tâche et nous nous organisons dans le but de rassembler largement. Il s’agit aussi de construire un rapport de force sur le long terme : chaque salariéE qui découvre l’engagement dans la lutte et la force du collectif est unE salariéE qui se forme et qui sera plus à même de lutter dans son entreprise pour faire valoir ses droits de créateur ou créatrice des richesses.

À ce stade, notre mobilisation est une réussite. Notre action à Station F a été visibilisée, notre cortège intersyndical a attiré les regards et réuni nombre de travailleurEs qui ont chanté tant la volonté d’en finir avec l’autoritarisme et l’austérité gouvernementale que nos revendications spécifiques, sur l’IA, la prise en compte des risques psychosociaux, la semaine de 28 heures ou encore la protestation contre la participation de nos entreprises à l’extractivisme impérialiste en République démocratique du Congo et à l’armement du génocide des PalestinienNEs. Désormais, il s’agit de continuer à avancer car les 10 et 18 septembre n’étaient qu’un début.

Propos recueillis par la rédaction