Les commémorations de la Première Guerre mondiale nous présentent un pays soudé qui a su faire face avec héroïsme et abnégation à l’agression allemande. Cette interprétation œcuménique dans laquelle gauche et droite, pacifistes et patriotes, idéalistes européens et nationalistes chauvins peuvent se retrouver vient de loin, il n’est que de voir la place qu’a prise la Grande guerre dans la vie politique française dans les années 1920…

La mémoire est aussi un terrain de combat politique. Cette image est celle des historiens de l’« école du consentement », qui soutiennent que l’attachement à la nation, la volonté de gagner la guerre et de protéger la patrie contre l’ennemi a prévalu au sein des sociétés européennes, mais aussi parmi les soldats du front face aux souffrances endurées par les combats et les privations. Pour d’autres, regroupés dans le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-19181 , les poilus hésitaient sans cesse entre tenir le front et éviter de se faire tuer, donc entre obéir et désobéir, comme lors des fraternisations sur le front lors du Noël 1914. Ces historiens insistent sur les « conduites d’esquive face à la guerre des tranchées »2.

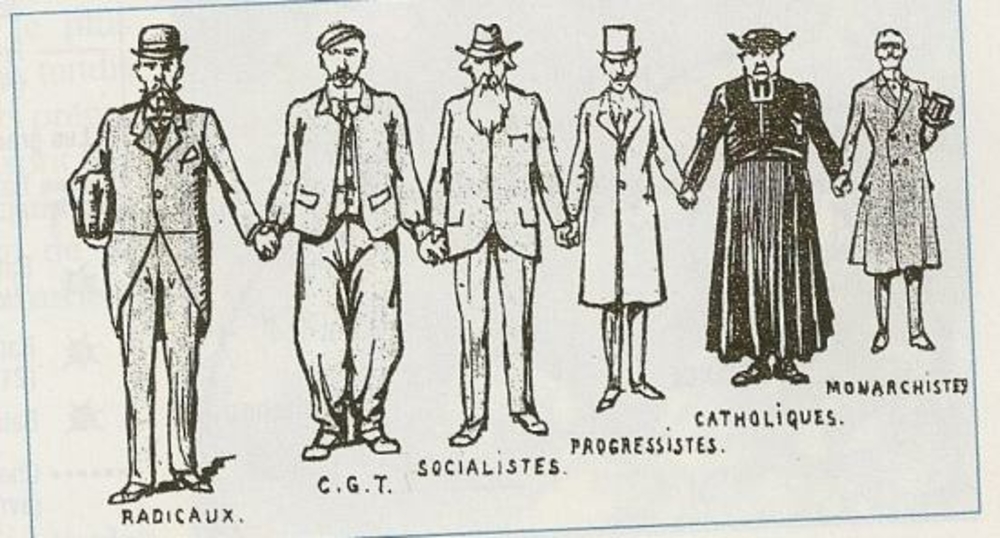

Tous unis pour la guerre ?

Les manifestations en faveur de la guerre ont existé dans tous les pays européens. La guerre serait courte, les milieux nationaliste étaient enthousiastes. Défilés et chants patriotiques, saccages de magasins allemands, chasse aux espions, tout est mis en œuvre. Quelle était la nature du soutien populaire à cette poussée patriotique ?

Durant les années précédentes, des centaines de milliers de travailleurs s’étaient rassemblés avec les groupes socialistes, les syndicats dans des meetings et manifestations contre la guerre. Une grande campagne avait combattu la loi du service militaire à trois ans. La propagande antimilitariste et antipatriotique de la CGT était très active. Dès 1908, les congrès préconisaient en cas de guerre la déclaration de la grève générale révolutionnaire.

Le parti socialiste, tant dans ses congrès nationaux qu’internationaux, adoptait des textes contre la guerre, diffusait des déclarations communes avec le parti social-démocrate allemand. Les 14 et 16 juillet 1914 encore, son congrès national adoptait une résolution répétant : « entre tous les moyens employés pour prévenir et empêcher la guerre, et pour imposer aux gouvernements le recours à l’arbitrage, le Congrès considère comme particulièrement efficace la grève générale ouvrière simultanément et internationalement organisée dans les pays intéressés, ainsi que l’agitation et l’action populaires sous les formes les plus actives ».

Dans les derniers jours de juillet 1914, des manifestations se déroulèrent à Paris et en province. Mais ces manifestations n’annonçaient pas une grande contre-offensive ouvrière. L’initiative en fut prise sans grande conviction par les organisations locales. Les directions des partis socialistes en France et en Allemagne maintenaient la consigne de prudence. Le désarroi régnait chez les révolutionnaires. Il allait croître devant l’impuissance du 1er août, après l’assassinat de Jaurès, et se transformer en démoralisation après le traumatisme du 4 août.

La réalité de l’union sacrée

A partir du 12 août 1914, Léon Jouhaux, secrétaire de la CGT, et de nombreux responsables du syndicat multiplièrent les déclarations sur l’intérêt national. Une fois que tout avait été fait pour empêcher la guerre et qu’on avait échoué, on ne parlait plus de lutte de classes !

Les socialistes allèrent vite et loin dans l’union nationale : ils votèrent les budgets de guerre3, puis deux responsables de premier plan du parti, Marcel Sembat et Jules Guesde, celui qui représentait le courant marxiste le plus intransigeant, entrèrent dans le gouvernement d’union nationale qui se constitua le 26 août. A partir de ce moment, leur priorité devint la défense de la « France républicaine », l’affirmation que la France entière était derrière son gouvernement face à « l’ennemi ».

Fut créé un « secours national », dont le comité d’administration regroupait « les hauts dignitaires de la bourgeoisie, archevêque, grand-rabbin, académiciens, industriels, banquiers (…) Léon Jouhaux »4. L’union sacrée, c’était la disparition des lois sociales, des droits ouvriers, comme le disait Millerand « il n’y a plus que la guerre ».

Même les anarchistes se divisèrent. Kropotkine, avec le français Paul Reclus, se rangèrent du côté des alliés pour combattre « la menace prussienne », « du côté de la résistance et nous n’avons pas cru devoir séparer notre sort de celui du reste de la population. »

En ces premiers mois de guerre, ceux qui résistent en France à cette union sacrée sont très peu nombreux : Monatte5 et l’équipe de la Vie Ouvrière, quelques militants socialistes de second plan, qui seront en septembre 1915 à la rencontre de Zimmerwald qui regroupera les courants internationalistes de la Deuxième Internationale, après la conférence des femmes socialistes en mars 1915 à Berne ; des anarchistes avaient aussi réagi en février 1915, autour de Malatesta et d’Emma Goldman .

Comment en est-on arrivé là ?

Il est difficile de mesurer aujourd’hui en quoi ces trahisons, ces reniements ont été une rupture incroyable. De tels événements n’arrivent pas par hasard. Ils sont la traduction brutale d’évolutions profondes, parfois souterraines. S’il est indiscutable que la trahison des dirigeants a joué un rôle important dans la désorientation des masses ouvrières, elle ne peut tout expliquer.

En 1912, lorsque le congrès contre la guerre se tint à Bâle, la guerre était à la porte, mais l’ampleur de la mobilisation des masses ouvrières exerçait une pression constante. Elle déclina, le nombre de grèves diminua, mais l’intensité de la propagande pacifiste fut aussi reléguée, dès 1913, au second plan de l’activité socialiste. Dans cette période de reflux, les masses ouvrières étaient plus sensibles au déferlement de la propagande nationaliste que dans les périodes de radicalisation, et ceux qui préparaient la guerre avaient compris ce changement de situation.

En juillet 1914, les dirigeants socialistes étaient convaincus que la guerre était impossible et que la crise connaîtrait une issue pacifique. La croissance rapide de la social-démocratie dans les dix années ayant précédé la guerre s’accompagnait d’une adaptation à l’ordre social capitaliste, et d’une interprétation optimiste des tendances de l’impérialisme qui n’irait pas à la guerre. S’y ajoutait la volonté de sauvegarder les acquis organisationnels et de ne pas trop s’affronter à l’Etat dans une période de guerre. Seule l’extrême gauche cherchait à fonder sur la guerre en tant que catalyseur une stratégie de la révolution.

Les limites de l’engagement internationaliste de la social-démocratie française venaient de loin, elle qui amalgamait l’internationalisme et le patriotisme jacobin, « comme nos ancêtres de la révolution française ». De même que les débats sur les guerres offensives et les guerres défensives permettaient de défendre la France contre l’agression allemande en tenant les mêmes discours.

Enfin, la bourgeoisie et le gouvernement n’étaient pas inactifs : ils étaient parfaitement renseignés sur l’état d’esprit, les débats, les décisions à tous les échelons des organisations ouvrières. Fin juillet 1914, les pouvoirs avaient assez bien compris les carences, les contradictions de l’Internationale et des partis socialistes de leurs pays respectifs, les faiblesses de la stratégie pacifiste centrée sur Jaurès. « En juillet 1914, les gouvernements comprirent que la parenthèse dans laquelle la lutte socialiste contre la menace de guerre avait été placée depuis 1913 ne pouvait s’ouvrir dans l’intervalle de quelques jours, que la mobilisation et l’agitation socialiste ne pouvaient devancer et faire reculer l’offensive et la mise en condition patriotique et chauvine. »6

Quelle union sacrée dans les tranchées ?

La hiérarchie militaire n’avait qu’une confiance limitée dans l’efficacité de l’union sacrée dans les combats. Elle s’attendait à une vague importante d’insoumission et le gouvernement mit en place une véritable chasse aux insoumis, avec des primes pour la capture !

Pour ceux qui étaient enrôlés, le gouvernement et le commandement instituèrent dès le 10 août des conseils de guerre jugeant sans instruction, enquête, témoins ou preuves. C’est un régime de terreur qui fut mis en place : l’armée française fusilla « pour l’exemple » près de 500 soldats entre septembre 1914 et décembre 1915.

Car, à leur manière, les généraux comprenaient que la forte concentration ouvrière dans les tranchées allait solidifier une forme de conscience de classe. Les régiments régionaux d’août 14 furent décimés dès les premières semaines (80 000 morts français en août, dont 27 000 pour la seule journée du 22), il fallait regrouper les survivants qui apprenaient à se connaître face à la morgue des officiers et aux décisions meurtrières de l’état-major. Sans parler de l’effet qu’aura, pour les colonies, la mobilisation des troupes africaines et asiatiques dans les tranchées.

C’est dans les tranchées que cette union sacrée commença dès le début à s’effriter, pour arriver au tournant de la guerre en 1916-1917.

Patrick Le Moal

Notes

1 Ils ont choisi d’installer leur siège à Craonne, petit village de l’Aisne qui symbolise l’échec des offensives du général Nivelle, le « boucher » du Chemin des Dames. La Chanson de Craonne est aussi celle des mutins de 1917 : « Personne ne veut plus marcher… On va se mettre en grève. »

2 Voir les travaux de Nicolas Offenstadt, auteur des « Fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-2009) » (Odile Jacob, 2009) et coauteur du « Chemin des Dames » (Stock, 2004).

3 Seuls votèrent contre les budgets de guerre les bolcheviks et les mencheviks en Russie, les socialistes en Serbie et les députés d’un groupe socialiste indépendant en Grande Bretagne, l’ILP.

4 Alfred Rosmer, « le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale », Les Bons caractères, 1993, p. 148.

5 Il démissionna de ses responsabilités de la CGT en décembre 1914.

6 Alfred Rosmer, op. cit.