Croisement entre la volonté d’incarner le parti de la classe ouvrière et de ses luttes, et de s’implanter dans la fraction féminine du prolétariat, la décision du PCF de développer l’intervention du parti auprès des femmes de la classe ouvrière trouve dans les élections municipales de 1925 un tremplin.

La décision de présenter des femmes aux municipales vise à se démarquer des suffragettes, des féministes petites-bourgeoises, qui en parlent beaucoup, et des socialistes et autres radicaux, qui mènent la bataille à l’Assemblée, sur un mode : « Vous en rêviez, le Parti communiste l’a fait ! »

Le BOP (Bloc ouvrier et paysan) n’est pas le premier. L’Assemblée a voté en avril 1925 le droit de vote des femmes, texte bloqué par le Sénat. D’autres que le BOP ont présenté des femmes, depuis longtemps, mais aucune n’a été élue. Le PCF veut montrer qu’avec lui, ce n’est pas la même chanson...

La politique de l’IC

Cette politique est portée par l’IC et son secrétariat Femmes, dirigé par Clara Zetkin, dernière des grands leaders de la révolution allemande, entourée de véritables féministes internationalistes ! Quand elles se rendent compte que la loi française contient une faille, elles sont bien décidées à l’exploiter. Rien dans la loi ne permet d’empêcher des candidatures de femmes, ni de refuser de comptabiliser les suffrages se portant sur elles, ni de contester leur élection. Ce n’est qu’après coup que le préfet peut en demander l’annulation.

L’IC s’adresse donc au PCF et lui demande, partout où l’élection de listes du BOP semble probable, de désigner des femmes pour les conduire. L’idée n’est pas de témoigner, mais d’utiliser les contradictions de la loi bourgeoise en France pour permettre l’élection de militantes communistes, affichant haut et fort sur leur matériel électoral leur intention de siéger.

Un parti frileux, des contradictions

Des réticences, de la mauvaise volonté parfois, mais aussi des secteurs très volontaristes : telles sont les contradictions auxquelles sont confrontées les féministes du parti, au nombre desquelles Lucie Colliard, qui elle aussi s’est fait remarquer à Douarnenez. Dès le début de la grève, le parti l’a envoyée à Douarnenez pour soutenir les grévistes et a tenté de développer une conscience féministe (égalité des salaires hommes femmes). C’est elle qui a, la première, écrit un opuscule titré « Une belle grève de femmes ».

La classe ouvrière est-elle prête ? Le décrochage, en termes de voix, entre les hommes et les femmes, n’est pas si important que cela : le panachage est la règle, et on peut compter les votes pour chaque candidature. Seuls les hommes votent, mais dans l’ensemble ils votent pour les femmes qui sont le plus souvent moins bien élues mais largement élues quand même.

Ces messieurs quand même !

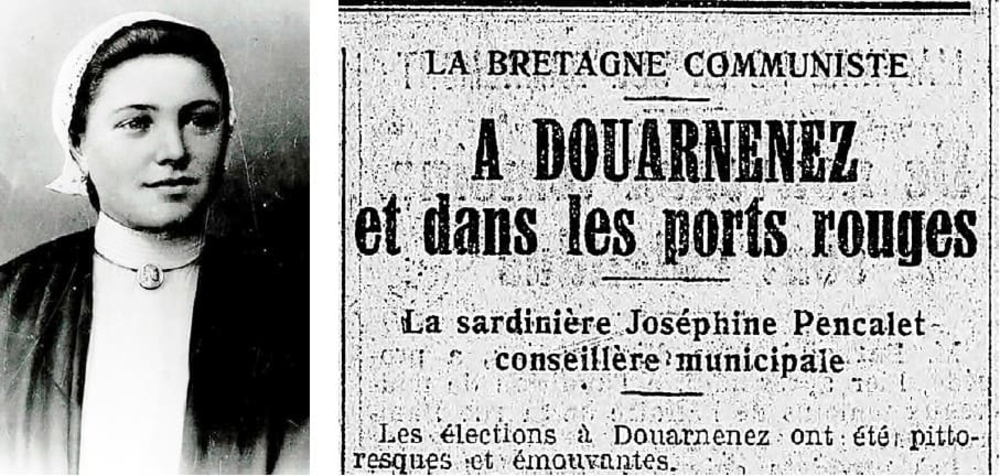

Si certains ont joué le jeu, force est de constater que peu de listes sont conduites par des femmes et aucune de celles-ci victorieuse. Quant au traitement réservé par le parti aux élues, il est variable. Pour une femme élue adjointe à Saint-Denis, Marie Chaix, autour de laquelle le parti a manifestement déployé une campagne politique pour protester contre son invalidation, d’autres ont été moins appuyées. C’est le cas de Joséphine, qui a le sentiment d’être abandonnée, livrée à elle-même, et qui en garde une certaine amertume. Elle reste fidèle à sa classe, à ses idées communistes, mais jamais elle ne votera, s’étant sentie bafouée par son parti !

Il faut attendre 1945

En 1945, sur les 80 municipalités de la Seine-Banlieue (les actuels départements des Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, Val-de-Marne), les communistes en dirigent 46. Parmi les éluEs, plusieurs femmes. En revanche, le féminisme des partis communistes est bien moins combatif après que l’Internationale communiste a renoncé à la révolution mondiale et que le stalinisme a pris le dessus. D’où l’importance de sortir ces élections municipales d’il y a cent ans de l’oubli.