Lorsqu’elles/ils ne sont pas purement et simplement laisséEs pour compte, les personnes en situation de handicap(s) sont institutionnalisées.

L’institutionnalisation systématique est le moyen actuel choisi par l’État capitaliste pour « régler » le problème de leur inclusion dans la société.

Une machine à exclure

C’est bien simple : si les handicapéEs ne sont pas rentables en l’état pour les capitalistes, ils et elles sont mis à l’écart, leurs vies ne comptent pas. Une ghettoïsation à bas bruit.

La relégation en IME (instituts médico-éducatif), ESAT (établissement ou service d’aide par le travail), CAT (centre d’aide par le travail) et puis en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) permet en premier lieu aux gouvernements successifs à la botte des capitalistes de prétendre faire des efforts pour aider ces personnes. Elle leur permet surtout de ne pas avoir à mettre en place des vraies solutions pour adapter la société à la différence et aux besoins des handiEs.

Mises à l’écart et dépendance à tous âges

Dans beaucoup (trop) de cas, l’exclusion des handiEs peut commencer dès l’enfance, en effet plutôt que de former les personnels de l’éducation à l’accueil des enfants en situation de handicap et créer suffisamment de postes d’accompagnantE d’élève en situation de handicap(s) dûment forméEs et correctement rémunéréEs, l’État fait le choix délibéré de laisser prospérer les refus de scolarisation d’enfants handicapéEs fondés sur les préjugés et l’ignorance, de laisser des situations de harcèlement commis par d’autres élèves ou même par des enseignants ! L’absence de prise en charge en raison du manque d’AESH (en moyenne 1 AESH pour 5 enfants et jusqu’à 1 AESH pour 11 enfants !), les suppressions de postes d’AESH et les classes surchargées peuvent conduire à la déscolarisation pure et simple des enfants handicapéEs.

Par ailleurs, les placements d’enfants diagnostiquéEs ou non en centre médico-éducatifs fermés avec pensionnat (ce qui est le cas de certains IME) les coupent de toute sociabilisation avec des enfants sans handicap empêchant les premierEs d’évoluer aussi normalement que possible parmi les autres enfants et les secondEs de s’habituer dès leur plus jeune âge à côtoyer des personnes en situation de handicap et ainsi accepter leur différence.

Comble du cynisme et de l’absence d’égards, de nombreux instituts médico-éducatifs ont fait et font encore l’objet de signalements pour traitements inhumains commis à l’encontre des enfants et jeunes adultes qui y ont été admisEs, les directions et gestionnaires n’en ayant qu’après l’argent du financement par l’Assurance maladie dont les montants atteignent par endroits 290 euros par enfant et par jour soit 8 700 euros par mois et par enfant. Ces pratiques d’un autre âge ont pu avoir lieu car les contrôles du respect des droits humains, ainsi que le droit de regard des familles étaient et sont encore trop souvent inexistants.

Parcours éducatif entravé

Un accompagnement correct des familles dès la suspicion et le dépistage du handicap éviterait de les laisser démunies face à la situation de leurs enfants, face à un véritable parcours du combattant pour obtenir diagnostic et suivi corrects, et éviterait de laisser isolées face au regard des autres (autres parents d’élèves, corps enseignant, autres enfants, entourage familial, passants) que les idées reçues poussent encore trop à considérer les enfants comme mal-élevéEs et les parents comme des mauvaises mères et mauvais pères sans autre forme de procès.

L’incurie de l’État autorise aussi les errances médicales telles que le déni médical, les processus de diagnostics longs parfois de plusieurs années et les pseudos-examens, fondés sur des croyances absurdes et souvent sexistes, ainsi que des placements abusifs ne prenant en compte ni les besoins ni le choix des enfants.

Et faut-il le dire ? Les stages non rémunérés et Parcoursup dégradent la santé physique et mentale des étudiantEs en situation de handicap davantage encore que celle des autres étudiantEs tout en réduisant encore plus leurs chances d’accéder aux études puis au métier de leur choix.

Les ESAT non soumis au code du travail

Pour les jeunes adultes handicapéEs, dès 18 ans les établissements de services et d’aide par le travail signent l’entrée dans l’exploitation capitaliste de leur travail. Ceux et celles en capacité de travailler y sont envoyéEs par les MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et doivent signer un « contrat de soutien et d’aide par le travail » qui les placent de fait sous l’autorité du code de l’action sociale et non sous celle du code du travail, un statut différent lourd de conséquences.

En effet, n’étant pas soumis au code du travail, les travailleurEs en situation de handicap sont considéréEs non comme des travailleurEs aux yeux de la loi mais comme des usagerEs, des bénéficiaires des ESAT.

Ainsi, sous couvert « d’aide à l’avancée du projet professionnel » et « d’aide à l’autonomie pour aller du “milieu protégé” vers le “milieu ordinaire” », une réalité moins reluisante se dessine.

Sur les 120 000 « bénéficiaires » des ESAT, moins de 2 %, soit environ 500 personnes, rejoignent chaque année le milieu de travail ordinaire. Les ESAT emploient des personnes nées avec un ou plusieurs handicaps ; mais aussi des accidentéEs de la vie et les « gueules cassées » du monde du travail, renduEs handicapé.es par les accidents de travail, les gestes répétitifs, les travaux dangereux ou encore par les burn-outs.

Dans les ateliers internes des ESAT, les travailleurEs handicapéEs occupent des postes variés pour le compte des ESAT eux-mêmes ou pour des entreprises qui sous-traitent certaines de leurs activités aux ESAT (blanchisserie, réparation de meubles, entretien d’espaces verts, assemblage de flacons de parfums, cuisine, agriculture, élevage, électronique, préparation de conserves, conditionnement, brassage de bière…).

Une sous-traitance à bas bruit

Dans les ESAT hors-murs, la force de travail des handiEs est sous-traitée aux entreprises et collectivités par une « convention de mise à disposition » pour une somme inférieure au SMIC (quelques centaines d’euros tout au plus sans doute).

Dans les deux cas, les comportements déplacés et les situations inadéquates sont courantes : postes inadaptés ; refus d’aménagement des postes ; course au rendement ; cadences insoutenables ; propos condescendants, impolis ou insultants ; sous-entendus déplacés ; menaces ; humiliations ; comportements irrespectueux de la part des moniteurs et contremaîtres ; absence de protections, heures supplémentaires non-payées ; tâches dangereuses et/ou non-prévues dans le contrat ; infantilisation ; modalités de contrats opaques ou difficiles à saisir...

Sous-traitance à bas bruit car elle n’est jamais présentée comme telle, mais sous-traitance tout de même dans les faits. Qui dit sous-traitance dit contrat de « location » de votre force de travail rédigé et signé dans votre dos, vous n’y avez pas accès, vous n’en connaissez que les grandes lignes mais pas la teneur exacte, ni la liste exacte des tâches qu’on va vous demander, ni ce que l’entreprise qui vous emploie gagne pour la location de vos compétences.

Pour les travailleurEs ESAT c’est pareil, sauf que c’est l’entreprise ou la collectivité qui paye quelque chose à l’ESAT pour disposer de leurs capacités.

Le statut de bénéficiaires d’ESAT (bien qu’ayant les caractéristiques d’employéEs) prive les travailleurEs d’une bonne partie des cotisations, comme le droit au chômage, les indemnités retraite et les indemnités de licenciement (licenciements abusifs pratiqués par certains ESAT bien qu’illégaux au regard du code de l’action sociale).

Le statut de bénéficiaires d’ESAT prive les travailleurEs d’une bonne partie des cotisations, comme le droit au chômage, les indemnités de retraite et de licenciement

Des rémunérations très basses

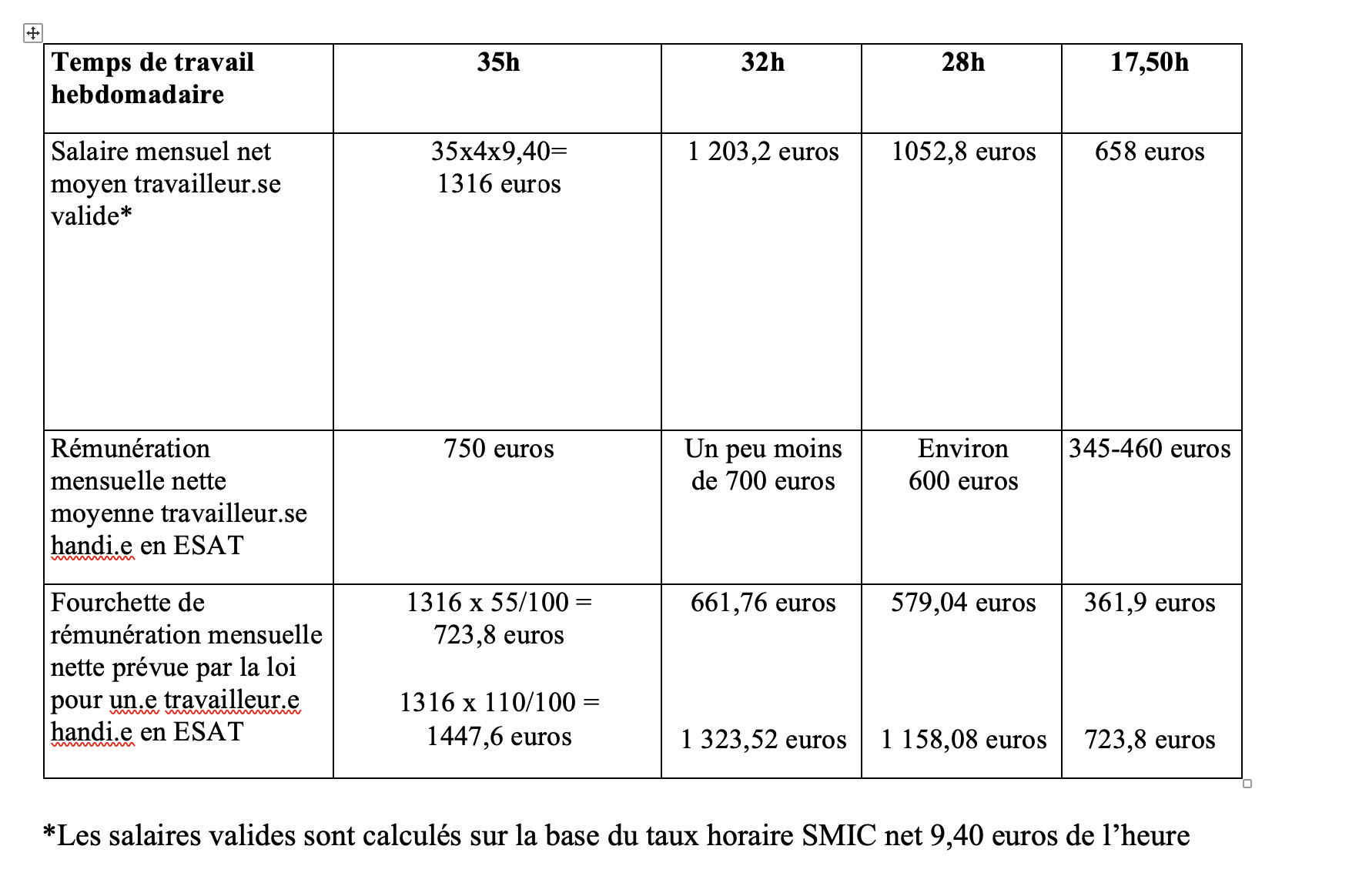

Dans la même « logique », les contrats n’étant pas officiellement des contrats de travail les ESAT ne versent pas un salaire mais une rémunération et payent les travailleurEs handiEs moins que les valides à qualifications et/ou temps de travail égaux, moitié moins en moyenne :

Selon la loi, les rémunérations des travailleurEs handiEs doivent être comprises entre 55 % et 110 % du SMIC soit de 723 à 1 447,6 euros nets mais comme beaucoup touchent l’Allocation adulte handicapé, les ESAT se permettent fréquemment (comme indiqué ci-dessus) de ne pas leur verser la totalité de leur dû utilisant l’AAH comme un complément de salaire (sauf que l’AAH est une prestation sociale de compensation pas un revenu du travail et ne compte donc pas dans le calcul de la retraite !) pour que semble-t-il les revenus de leurs « bénéficiaires » ne dépassent pas le SMIC.

De fait, s’il y a rémunération, même dérisoire, l’AAH est systématiquement rognée. Le recours aux ESAT est un moyen pour les entreprises de contourner l’obligation légale d’emploi d’au moins 6 % de travailleurEs en situation de handicap(s) tout en ayant une main-d’œuvre quasi gratuite.

Cet écart de rémunération discriminant est généralement justifié par les ESAT qui avancent qu’ils ne demanderaient pas d’être rentables aux handicapéEs, ce qui dans beaucoup d’ESAT ou d’entreprises est en réalité faux !

Pour couronner le tout, l’inflation n’est jamais prise en compte dans le calcul de ce qui est laissé aux travailleurEs handicapéEs pour subsister.

Lorsque les travailleurEs handicapéEs atteignent l’âge de 62 ans ou sont trop « casséEs » pour continuer à travailler, ils et elles sont jetéEs dehors. Deux points communs avec les valides dont tout le monde se passerait bien, handicap ou pas handicap : « On te presse, on t’essore, on te jette, on te vire. »

Le suivi des ESAT hors-murs est individualisé, dans certains contextes jusqu’à l’extrême : les travailleurEs en situation de handicap ne sont jamais touTEs ensemble dans les locaux de l’ESAT et ne se croisent que rarement ; de quoi compliquer sérieusement les possibilités de se défendre collectivement par la grève (droit fraîchement acquis par les luttes tout comme le droit syndical et la déconjugalisation de l’AAH).

Les ESAT hors-murs organisent ponctuellement des activités (payantes) pour leurs « bénéficiaires » et les éducateurEs qui assurent leur suivi (2 ou 3 fois par an), mais ces activités ainsi que le maintien de la rémunération en cas de période peu travaillée (un des rares avantages de travailleurEs ESAT) sont souvent utiliséEs pour seriner aux handicapéEs revendicatifEs de se taire et de ne pas revendiquer d’autres droits. Comme s’ils/elles étaient des privilégiéEs !?

En quel honneur les travailleurEs handicapéEs devraient-ils/elles payer l’accès à des activités de leur indépendance financière ainsi que de leur droit à vivre dignement ?

Et les inactifs ?

Les adultes en situation de handicap(s) qui ne peuvent pas travailler n’ont souvent que l’AAH pour vivre, soit 1016,05 euros par mois au maximum (depuis novembre 2024) et nombreux sont ceux/celles à vivre dans les foyers et résidences tenus par les associations départementales des Amis et parents d’enfants inadaptés, organismes mères des... ESAT.

Les handicapéEs retraitéEs se retrouvent souvent avec une retraite aussi dérisoire que leur rémunération d’actifs, avec ou sans AAH.

Dès lors que la plupart des valides sont dans le rouge dès le 15 du mois avec un Smic, comment des personnes invalides et ne pouvant travailler sont-elles censées pouvoir vivre avec moins dans une société où rien ou presque n’est fait pour les inclure et avec des augmentations d’inflation et de charges incessantes ?

Tout comme les ancienNEs sans handicap, beaucoup, s’ils ne sont pas accueilliEs par des proches ou les foyers seniors des ADAPEI se retrouvent à la merci d’EHPAD à but lucratif qui leur font payer une fortune pour des services inexistants, profitant de leur(s) vulnérabilité(s) pour les dépouilléEs de leurs biens, leurs économies et donc de l’héritage de leur famille quand ils/elles en ont. Et tout ça sous le patronage de l’État.

Alors que faire contre ces dérives ?

Le « toujours-plus-de-rentabilité » galopant des ESAT et de leurs entreprises partenaires, comme celui des EHPAD, ne répond à aucun besoin de survie mais bien à une volonté capitaliste d’accumulation de profits aux dépens des plus vulnérables.

Une société pour être réellement inclusive doit s’adapter aux limites et besoins de ses membres les plus vulnérables, et non pas le contraire.

Adapter et non exclure est un choix politique que ne font pas nos gouvernants. Pour eux, de l’argent et des postes donnés et créés pour répondre aux besoins des handiEs, c’est de l’argent jeté par la fenêtre et des emplois inutiles, car improductifs pour enrichir les ultrariches. Or, les handicaps et leurs effets sont décuplés par l’absence de volonté politique de construire une société où il a de la place pour tout le monde.

Chaque personne en situation de handicap doit pouvoir être aussi autonome que possible et pouvoir vivre dignement avec son/ses handicap(s) selon ses choix et l’idée qu’il/elle s’en fait.

La désinstitutionalisation

Pour ce faire, il faut déjà en finir avec l’institutionnalisation systématique qui enferme, isole et précarise au lieu d’aider les handicapéEs.

Il faut en finir avec l’institutionnalisation systématique qui enferme, isole et précarise les handicapéEs

La désinstitutionalisation se décline en plusieurs volets qui doivent rendre réelles l’indépendance, l’inclusion et une qualité de vie décente pour touTEs les personnes en situation de handicap(s).

Pour commencer, il faut arrêter de ne donner la parole qu’aux associations gestionnaires, car de plus en plus ces établissements n’ont pas ou plus grand-chose de social à part dans la mise à l’écart systémique des personnes en situation de handicap(s). Peu sont enclines à exiger la fin de la ségrégation de droits et de la ségrégation spatiale.

Un service public du handicap

Les handicapéEs sont avant tout des humainEs et sont parfaitement capable de prendre part aux décisions qui les concernent au premier chef, décisions qui ne doivent pas être prises dans leur dos sans prise en compte de leurs besoins, de leurs ressentis et de leurs aspirations. Même les déficientEs intellectuelLEs doivent aussi avoir leur mot à dire. Il est nécessaire de former suffisamment de professionnelLEs qui auront pour mission de les aider à faire des choix éclairés avec un suivi adapté à chaque personne et un salaire correct pour ce travail.

Il faut un véritable service public du handicap géré par les usagerEs et les professionnelLEs ils/elles-mêmes (et surtout pas par des gestionnaires privés qui privilégieront avant tout leurs intérêts !).

L’espace public, incluant les espaces de loisirs mais aussi les logements et commerces doivent être aménagés de sorte à pouvoir accueillir sans difficulté toute personne valide, personne à mobilité réduite ou porteuse de tout autre handicap.

Adapter les structures médicales et éducatives

Les structures médicales et éducatives doivent être reconstruites et pensées pour accueillir tout le monde, avoir un maillage territorial de proximité quel que soit le milieu de vie. Leurs personnels doivent être formés en nombre et en qualification pour garantir un même accès de qualité à la santé et à l’éducation pour tous et toutes.

Les aménagements de scolarité sont souhaitables pour les enfants handicapéEs, diagnostiquéEs ou non et peuvent prendre la forme de demi-journées en école, puis en centres spécialisés mais le maintien en milieu scolaire ordinaire avec adaptation au handicap doit rester la priorité pour assurer aux enfants une scolarité aussi normale que possible.

Sans surprise, Parcoursup doit être supprimé pour garantir l’égalité des chances de chaque étudiantE d’accéder aux études de son choix quel que soit son milieu social d’origine, son lieu de vie et son établissement scolaire.

Les mêmes droits pour touTEs au travail

Le travail ne doit plus être source de souffrances et d’inégalités, il doit revenir à ses deux raisons d’être principales : répondre aux besoins des populations et épanouir.

Il doit être adapté aux limites de chacunE et partagé entre touTEs. Aucun salaire ne doit être inférieur à 1 800 euros nets, et les plus hauts salaires doivent être plafonnés pour réduire au maximum les inégalités de revenus. Indexation des salaires et pensions sur l’inflation. HandicapéEs ou pas, hommes ou femmes, un même salaire pour une même qualification et un accès plein et entier à la protection du code du travail pour touTEs. Maintien des revenus en cas de périodes peu travaillées ou de chômage pour toutEs. Stop au fonctionnement ESAT qui sous-paye et précarise !

Pour tous et toutes une retraite décente et un départ à 60 ans maximum et 50-55 ans pour les métiers pénibles et dangereux.

Expropriation des EHPAD à but lucratif avec maintien au domicile autant que possible des aînéEs avec professionnelLes aidantEs.

L’accès aux moyens financiers de vivre décemment doit relever de la solidarité nationale avec le service public du handicap doté de fonds publics qui là au moins serviront à faire ce à quoi ils sont destinés : rendre service au(x) public(s).

Une société débarrassée de l’exploitation et de l’oppression

La mise en œuvre de structures spécialisées doit être réservée le plus possible aux gens ayant des problèmes très importants mais sans les couper des interactions avec le reste de la société pour ne pas aboutir à un isolement qui ne résoudra en rien leurs difficultés. Ces espaces doivent être les plus transparents et ouverts possible dans leur fonctionnement avec des personnels formés correctement et tenus de rendre des comptes aux bénéficiaires, à leurs familles et aux autorités. La bientraitance et le respect des aspirations doivent y être les règles d’or.

Bien sûr, il faut en finir avec la marchandisation de la société et ses normes validistes archaïques ne servant que le profit d’une poignée de capitalistes pour rendre possible une société débarrassée de l’exploitation et l’oppression où chaque personne avec ou sans handicap pourra contribuer au fonctionnement de la société selon ses capacités et recevoir en retour selon ses besoins.

Nous ne pourrons compter que sur nos luttes, notre solidarité et notre détermination pour faire advenir un monde inclusif, solidaire, respirable, respectueux des différences et de l’environnement où il fera bon vivre car il n’y a pas d’autre choix possible.

Morgane Cros, commission antivalidiste du NPA-l’Anticapitaliste