Guerre d’Algérie, révolution à Cuba, guerre de libération en Indochine, printemps de Prague, Mai 68… Dans les années 1960-1970, pour les militantEs internationalistes et en particulier celles et ceux qui se retrouvent dans la IVe Internationale et la LCR en France, l’heure est aux luttes anticoloniales et anti-impérialistes, voire à la révolution.

En Nouvelle-Calédonie, les médias sont en totalité aux mains des colons et de l’État français. Dans les années 1970, les étudiantEs kanak de Montpellier se mobilisent, occupent le foyer calédonien. Des liens sont créés avec des militantEs anticolonialistes français. Les journaux, les livres, les informations circulent.

Une génération anticolonialiste

En Kanaky, dans les années 1970, l’industrie du nickel en pleine expansion a besoin de main-d’œuvre. Des milliers de jeunes ouvrierEs français s’installent, parmi eux des militantEs de la CGT, du PCF, de la LCR...

Des dizaines de chercheurs, d’universitaires, linguistes, sociologues, ethnologues, agronomes, travaillent « sur » le pays et ses habitantEs. Nombre d’entre eux sont révoltéEs par l’apartheid calédonien. Ils s’organisent au sein de l’association d’information et de soutien aux droits du peuple kanak (AISDPK).

Des chrétiens, protestants et catholiques (dont les Églises sont très présentes en Kanaky), anticolonialistes, partisans de la théologie de la libération, ou simplement amis du peuple kanak sont très présentEs dans la solidarité. Les paysanNEs du Larzac offrent une terre au peuple kanak.

Des syndicalistes de la CNT, de la CGT, de la CFDT organisent la solidarité avec la jeune USTKE (Union des syndicats des travailleurs kanak et exploités).

En Kanaky, les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier français ne sont pas présentes. Mais les années 1970 et 1980 sont riches d’échange entre les militantEs kanak et les militantEs anticolonialistes français.

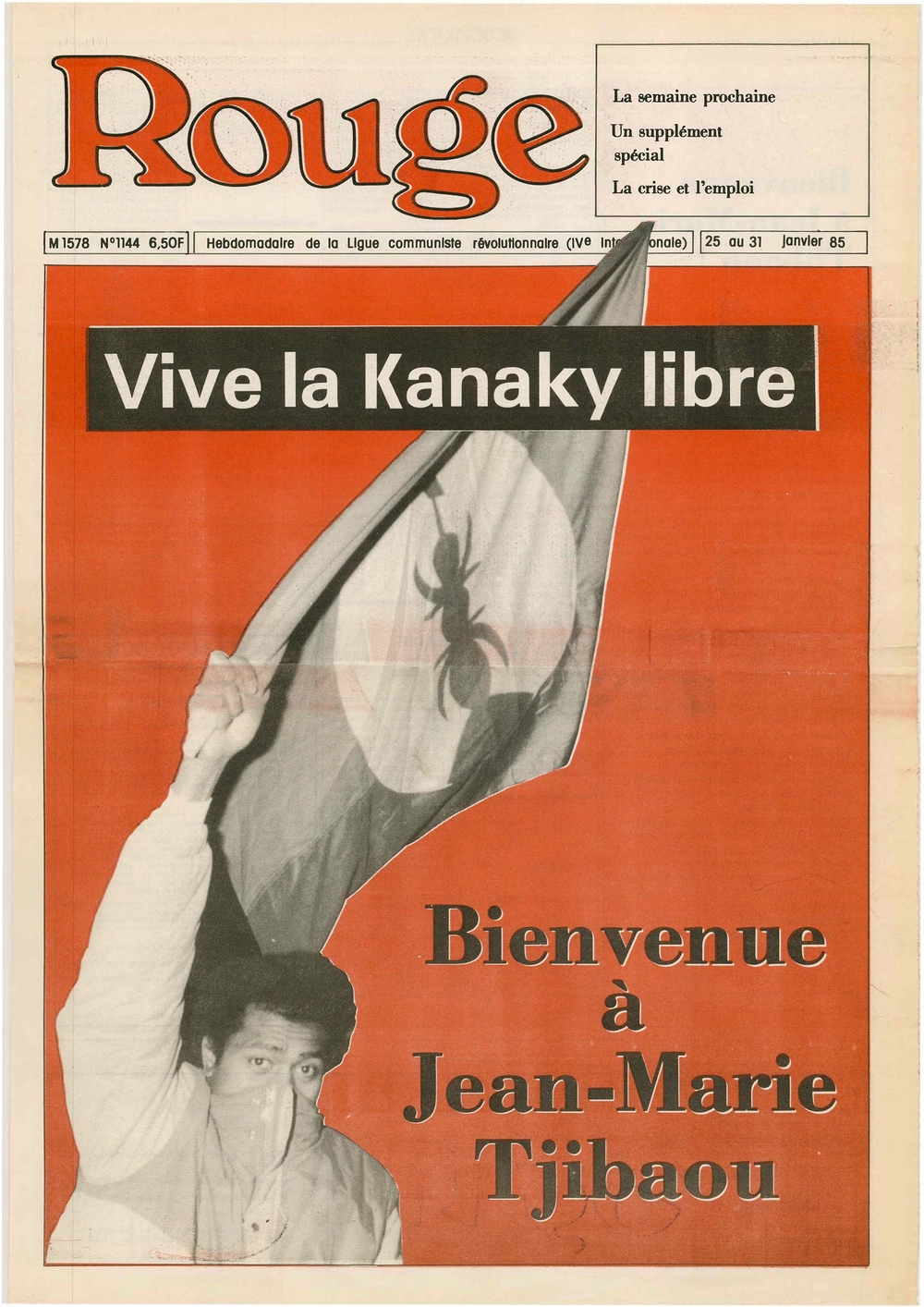

Depuis les années 1970, Vincent Kermel et Claude Gabriel, permanents de la IVe Internationale, participent à la solidarité avec les militantEs des premiers groupes politiques kanak victimes de la répression. Régulièrement, ils publient dans la presse de la LCR et de la IVe des informations sur les activités et les déclarations des groupes indépendantistes. Ils publient deux livres aux éditions La Brèche : La révolte kanake (1985) et Nouvelle-Calédonie, les sentiers de l’espoir (1988).

De l’insurrection de 1984 à aujourd’hui

Éloi Machoro et ses camarades du FLNKS prennent la parole lors d’un rassemblement national de milliers de militantEs en 1984 à Paris, quelques mois avant l’insurrection. Alain Krivine cède son temps de parole à Louis Mapou (actuellement président du gouvernement) lors du meeting de clôture de la Fête LO-LCR, réunissant des milliers de militantEs en 1985.

Plus tard, la LCR puis le NPA s’investissent en France dans le Collectif Solidarité Kanaky visant à partir de 2007 à soutenir le processus d’accession à la pleine souveraineté et à l’indépendance du peuple kanak, mais aussi dans les luttes contre l’exploitation et les inégalités face aux politiques prédatrices et répressives des gouvernements français.

À partir de 2018, le processus des référendums prévus par les accords de Nouméa, que l’État français et les forces colonialistes dites « loyalistes » en Nouvelle-Calédonie ont tenté de manœuvrer jusqu’au paroxysme du vol du troisième référendum, a rendu de nouveau essentielle cette solidarité que nous avons tenté de développer depuis des décennies pour contribuer à rendre justice au peuple kanak.

Et aujourd’hui, c’est à la nouvelle génération militante de reprendre le flambeau, comme le fait la jeunesse de Kanaky Nouvelle-Calédonie.