Patrick Silberstein, animateur des éditions Syllepse, raconte à l’occasion de la réédition du Staline de Trotsky, la trajectoire des analyses de l’URSS et de la Russie, de la NEP à la guerre en Ukraine.

L’Anticapitaliste : Les éditions Syllepse viennent de publier une nouvelle édition de la biographie de Staline par Trotsky. En quoi se différencie-t-elle des éditions antérieures ?

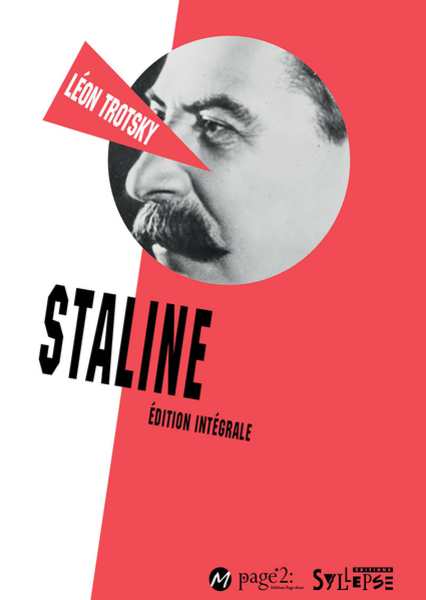

Patrick Silberstein : Jusqu’à maintenant, les francophones n’avaient accès qu’à une édition à la fois incomplète, parce qu’inachevée, et quelque peu problématique. Basée sur l’édition américaine originelle, elle avait en son temps été contestée par Natalia Sedova : le traducteur du russe vers l’anglais y ayant interpolé des appréciations personnelles en les attribuant à Trotsky. On trouve trace de cette mésaventure dans des lettres publiées dans les Œuvres complètes de Trotsky rassemblées par Pierre Broué et son équipe. L’édition que nous proposons a donc écarté ces ajouts et surtout rétabli l’entièreté du manuscrit laissé en l’état par Trotsky. Souvent à l’état de notes. Plusieurs chapitres ont donc été ajoutés. Cela reste néanmoins un livre inachevé. Ce sont deux militants britanniques, Rob Sewell et Alan Woods, qui ont fait le job en explorant les archives rassemblées à Harvard. Page 2, M Éditeur et Syllepse ont donc assuré l’édition française, probablement définitive, du Staline de Trotsky. Et alors qu’à la faveur de l’agression contre l’Ukraine, une nouvelle main de fer s’est abattue sur les libertés démocratiques en Russie, il est intéressant de rappeler qu’en 1941, le Kremlin avait fait pression sur l’administration Roosevelt, son alliée de l’époque, pour qu’elle fasse suspendre la sortie du livre. L’éditeur avait obtempéré et le livre n’est sorti qu’en 1946 aux USA et en 1948 en France dans une traduction de Jan Van Heijenoort.

Tu publies en même temps un court ouvrage, La revanche du chien enragé. Ton livre revient sur les débats sur la nature de l’URSS : État ouvrier dégénéré, capitalisme d’État… Peux-tu en rappeler les lignes de force et l’articulation chez Trotsky entre nature et défense de l’URSS ?

En travaillant à cette édition, j’ai ressenti plusieurs nécessités. D’abord rappeler quelques éléments sur ce qu’il était advenu de l’URSS et du système stalinien après la disparition de Trotsky : la guerre, la formation du « bloc soviétique », le 20e congrès du PCUS, la « déstalinisation/glaciation », les révolutions coloniales et les révolutions et révoltes à l’Est, etc. Ensuite, il me semblait nécessaire de revenir sur les débats sur « la nature de l’URSS » qui ont secoué le mouvement révolutionnaire. On trouve d’ailleurs un lointain écho aujourd’hui avec les positionnements « néocampistes », voire pro-Russie, à propos de l’attaque de l’Ukraine. Il ne faut pas oublier que ces débats, sous diverses formes, ne sont pas propres à l’Opposition de gauche ou au trotskisme, et qu’ils sont, on peut le dire ainsi, consubstantiels à la Révolution russe, de 1917 à Gorbatchev. Enfin, j’avais le sentiment depuis très longtemps que nous n’en avions pas fini avec la question bureaucratique, laquelle n’est pas, tant sans faut, limitée au stalinisme stricto sensu, ni évidemment à la Russie. Encore que la « question russe » est revenue sur le devant de la scène et qu’on ne peut séparer par un mur étanche l’URSS stalinienne d’hier de la Russie impérialiste d’aujourd’hui.

Pour répondre plus précisément à ta question, il faut avoir en mémoire que Trotsky, jusqu’à la fin de sa vie, est resté partisan de la « défense inconditionnelle » de l’URSS contre l’impérialisme. L’URSS étant caractérisée comme un « État ouvrier bureaucratiquement dégénéré », lequel pouvait encore, selon lui, dans certaines circonstances, reprendre la marche vers le socialisme. À condition que les masses soient en état de se dégager de la gangue bureaucratique et « totalitaire » que faisaient peser sur la société soviétique les couches bureaucratiques issues de la révolution et installées sur la propriété étatique des moyens de production.

Il fallait donc « défendre » l’URSS contre toute agression impérialiste qui ne manquerait pas de rétablir le capitalisme. Toutefois, cette position de principe, critiquée par de nombreux courants révolutionnaires, ne signifiait en aucune façon pour Trotsky le moindre répit dans la bataille contre la bureaucratie stalinienne ni aucune condition formulée à l’adresse du Kremlin. D’où le terme, parfois mal compris, à mon sens, d’« inconditionnel ». En 1933, il écrivait ainsi : « La politique étrangère du Kremlin porte chaque jour de nouveaux coups au prolétariat mondial. Séparés des masses, les fonctionnaires diplomatiques, sous la direction de Staline, blessent au plus vif les sentiments révolutionnaires des travailleurs de tous les pays, avant tout au grand dommage de l’URSS elle-même. […] La politique étrangère de la bureaucratie complète sa politique intérieure. Nous combattons également l’une et l’autre. Mais nous menons notre lutte du point de vue de la défense de l’État ouvrier. » Le débat sur la « défense inconditionnelle » et sur la « nature » de l’URSS traverse les années 1930 et les années de la terreur stalinienne. En 1939, le pacte « stalinazi », ainsi que le désignait Alfred Rosmer, et l’attaque contre la Finlande allaient marquer un nouveau moment de tension et de ruptures. Pourtant, en 1941, l’invasion de l’URSS par le Reich allemand reposait la question, y compris chez certains de ceux qui étaient en désaccord avec Trotsky, de la défense de l’URSS. Ce sont, diront alors certains, les circonstances qui doivent déterminer le soutien ou non. L’invasion allemande était l’une de ces circonstances, évidemment. Après la guerre, avec la domination/exploitation de l’URSS sur l’Europe centrale et orientale, plusieurs membres de la 4e Internationale, dont Natalia Sedova, estimeront que la défense inconditionnelle de l’URSS n’était plus de mise et qu’elle n’était en aucune façon « consubstantielle » au mouvement trotskiste : « Le critère qui a toujours prévalu, écrit-elle, est celui-ci : la défense de l’URSS dans une guerre contre des ennemis extérieurs aide-t-elle ou entrave-t-elle la révolution mondiale ? ».

La référence à la « défense » n’est pas totalement indépendante de l’analyse que l’on pouvait faire de la société soviétique – société de transition bloquée, impasse historique, nouveau mode de production ou moment d’une longue période de transition de l’humanité… Cela nous renvoie à une question bien plus nodale : la propriété des moyens de production est-elle le critère unique suffisant pour penser une société de transition ? On verra ces débats resurgir avec force en Tchécoslovaquie en 1968. Pour en revenir à la question de la « défense », elle allait avec le temps perdre de son sens, même si elle a été maintenue dans leurs grimoires par de nombreux camarades. En effet, l’accession de l’URSS à l’arme atomique, la formation du glacis est-

européen, les révolutions coloniales ou encore la répression des révolutions hongroises et tchécoslovaques montraient que la menace impérialiste était pour le moins relativisée sous sa forme classique. On peut même penser que la bureaucratie était elle-même un agent de l’équilibre inter-impérialiste. Toutefois, a contrario, la révolution indochinoise et sa longue guerre de libération allaient remettre sur le devant de la scène la question de la « défense inconditionnelle », indépendamment de la « nature de la RDVN1 ». On pourrait d’ailleurs ajouter une nouvelle fois une pointe d’actualité à cette problématique avec l’Ukraine, laquelle, tout en étant un État bourgeois, réclame de notre part une défense « inconditionnelle ». Inconditionnelle mais en toute indépendance.

Tu rappelles que les oppositionnels de gauche des années 1920 craignaient d’abord la restauration du capitalisme privé dans la foulée de la NEP, alors que ce qui se jouait était l’ascension de la bureaucratie dans le cadre de l’économie étatisée. À quoi renvoie cette erreur : caractère inédit du phénomène ou surévaluation des effets des transformations de la propriété ?

C’était un phénomène d’une certaine manière inédit. Encore que la bureaucratisation de la social-démocratie, notamment allemande, aurait pu fournir quelques éléments de compréhension. Mais l’ampleur et la forme criminelle prise par le phénomène en URSS étaient absolument stupéfiantes. Surtout qu’elle était couplée avec une certaine réussite industrielle et technologique et à un développement de l’influence du communisme (le terme est d’ailleurs inexact). Qui allaient en aveugler plus d’un. Il est certain qu’une fois la bourgeoisie battue et le pouvoir aux mains des soviets – mais en réalité très vite aux mains du parti révolutionnaire unique –, il pouvait sembler qu’il ne fallait craindre que la restauration féodalo-capitaliste, par l’intervention étrangère, puis capitaliste, par le biais de la NEP. Pourtant, comme le signale Moshe Lewin, à l’époque même de la NEP, le poids de la petite bourgeoisie commerçante et artisane était numériquement insignifiant, alors que le nombre des fonctionnaires ne cessait de croître. Victor Serge rappelle d’ailleurs que le parti ouvrier, le parti bolchevik, était devenu un parti d’ouvriers devenus fonctionnaires.

Capitalisme ou socialisme. Il n’y avait pas de voie autre véritablement envisagée. C’était un chemin linéaire. C’était ou l’un ou l’autre. En fait, la montée d’une bureaucratie d’origine révolutionnaire avait été évoquée, en filigrane d’abord puis de plein fouet. Mais trop tard et sans doute pas de manière adéquate. La montée d’une bureaucratie issue des rangs mêmes du parti et de l’État soviétique n’a donc été que tardivement pensée. Pour beaucoup des révolutionnaires du temps, la propriété d’État était la garantie suprême, alors même que les conditions sociales et politiques de l’URSS avaient déchainé des forces contre-révolutionnaires vivant des prébendes de l’économie étatisée et s’attachant à exproprier le pouvoir populaire. Pourtant, tous les signaux clignotaient et des hommes comme Rakovski, Sapronov et bien d’autres ont bel et bien tiré la sonnette d’alarme. Mais les masses étaient épuisées et de plus en plus passives, car écartées de fait de tout pouvoir, y compris dans une économie certes étatisée mais administrée par une bureaucratie ayant de plus en plus tendance à s’autonomiser.

Après la guerre, la défense de l’URSS n’empêche pas la plupart des organisations trotskistes de soutenir les révoltes ouvrières dans les pays satellites de l’URSS. Ensuite, les discussions sur la nature de l’URSS s’éteignent progressivement. Est-ce seulement un signe de faiblesse théorique ?

En 1940, Trotsky écrivait que la guerre mondiale et la révolution qui en sortirait décideraient du sort de l’URSS, « dans un sens ou dans l’autre ». « Vers le socialisme ou retour au capitalisme ». Il n’en n’a rien été, on le sait. Ni dans un sens ni dans l’autre. Il faudra encore un demi-siècle pour que, le grippage du système aidant – malgré les spoutniks et les chars –, les couches les plus hardies de la bureaucratie finissent de ronger de l’intérieur (Moshe Lewin parle de termites) la propriété étatique et passent du statut de « propriétaire de fait » à celui de « propriétaire de droit ». Ce qui, je le dis au passage, donne naissance à une bourgeoisie très particulière. On en prend conscience aujourd’hui.

Pour revenir aux révolutionnaires de ces années tragiques, ils ont dû se débrouiller avec ce qu’ils avaient comme bagage théorique. Sous hégémonie stalinienne de surcroit. C’est certes facile de dire, après coup, nous qui avons vu le film jusqu’au bout, qu’ils se sont trompés et qu’ils étaient en retard sur l’évolution de la société « soviétique », etc. Leur engagement en faveur des révoltes et révolutions dans les pays satellites n’est pas en cause, évidemment. Toutefois, il faut dire aussi que les signaux d’alerte sur le « gap » théorique n’ont pas manqué — dès le début des années 1930, sans oublier les critiques de Rosa Luxemburg ou des libertaires. Mais pour diverses raisons, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici, les nombreux lanceurs d’alerte n’ont pas été entendus. Non pas que leur analyse était « plus juste » ou « moins juste » que celle des « orthodoxes », mais ils avaient le mérite d’attirer l’attention sur les faiblesses de l’analyse classique. On paie encore le prix aujourd’hui qu’ils n’aient pas été écoutés ou qu’ils n’aient pas su se faire écouter, j’en suis persuadé.

Tu signales, dès ton introduction, que ces discussions ont encore une fonctionnalité pour les jeunes générations révolutionnaires. Peux-tu préciser ta pensée ? Ernest Mandel a écrit en 1965-1967 dans un texte reproduit en brochure (De la bureaucratie) : « Nous ne possédons pas de conception théorique préétablie de ce que peut être la société de transition du capitalisme au socialisme. » Et il ajoutait : « s’il est difficile de définir d’une façon précise ce qu’est une société socialiste, nous savons par contre parfaitement ce qu’elle n’est pas. » À ton avis, en sommes-nous toujours au même point ?

Au même point ? Non. Je pourrais même dire que c’est par certains côtés différent et par d’autres pire. Pire, oui. Même si on fait l’expérience quotidienne du capitalisme, les salariéEs, les citoyenEs et les peuples ont fait l’expérience historique de la dégénérescence bureaucratique de la révolution russe et de toutes les révolutions anticapitalistes depuis. Et ça, ça plombe. Le fantôme stalinien n’est pas un mauvais rêve, il ne s’est pas évaporé. Il est là, il rôde sur la conscience de la possibilité d’un au-delà du capitalisme. Il faut travailler théoriquement et politiquement la question de la bureaucratie. D’où mon attachement à la stratégie d’autogestion, pour éclairer ce vers quoi on veut aller pour dépasser le capitalisme et les cataclysmes qu’il fait déferler sur l’humanité et la planète. « Le sentiment de liberté est inséparable du sentiment de sécurité », écrivait encore, décidément, Victor Serge, et il faut « traduire tout ceci en termes de revendications et de propositions » – j’ajouterai de pratiques politiques et de démonstrations. « Ce n’est certes pas facile, disait-il, mais il est probablement périlleux de ne point le faire. »

Au même point ? Non. C’est évidemment différent. Les conditions sociales, économiques, culturelles sont absolument plus favorables qu’elles ne l’ont jamais été. Les expériences démocratiques et autogestionnaires, petites et grandes, et les forces productives si développées, malgré les risques environnementaux, amènent à penser que les prochaines révolutions, notamment dans les pays capitalistes centraux, se dégageront, en marchant, des pesanteurs bureaucratiques qui menacent toujours. D’où l’indispensable nécessité de construire un programme et un projet et de mettre en œuvre des pratiques politiques démocratiques, autogestionnaires, d’autodétermination, pluralistes, etc. Malheureusement, si on regarde autour de nous, la situation politique est si détériorée et les mouvements sociaux radicaux et démocratiques pour le moins sur la défensive, on constate que dans la politique concrète, les pratiques bureaucratiques, substitutistes, étatistes, etc. sont toujours prégnantes et pesantes.

Au moment où Trotsky rédigeait son Staline, Victor Serge écrivait déjà que le socialisme devrait désormais faire la démonstration, presque préalable, qu’il serait « nettement supérieur par la condition qu’il apporte » aux humains. Et, comme en écho à cette réflexion, les théoriciens du printemps tchécoslovaque écrivaient, pardonne-moi cette longue citation : « Le socialisme ne saurait triompher si les avantages que présente sa structure sociale, débarrassée de l’antagonisme de classe, ne se manifestaient pas dans une ouverture et une sensibilité particulières à l’égard des nouvelles dimensions du progrès de la civilisation. […] Une orientation nouvelle, originale, du développement des forces productives. Des conditions et des objectifs de production cessant de détruire la nature […]. Une orientation nouvelle, originale, du développement des forces productives. »

Tout était dit. Ou presque.

- 1. République démocratique du Viêt Nam, NDLR.