Entretien avec David Faroult*, par Maya Lavault

Jean-Luc Godard est mort le 13 septembre dernier, à 91 ans : auteur de plus de 150 films, réalisés entre 1955 et 2018, il a marqué l’histoire du cinéma par le regard que ses films jettent sur le monde, sur nos luttes, et sur le « septième art ». Quel regard pouvons-nous aujourd’hui porter sur son œuvre et sur l’engagement politique qu’elle exprime ?

L’Anticapitaliste : De quoi Godard est-il le nom ? Comment qualifier la place que Godard a occupée, occupe aujourd’hui dans le cinéma français ? Est-ce qu’on peut faire une tentative de définition du cinéma de Godard, et de sa trajectoire au fil de sa carrière ?

David Faroult : Je propose de dire que si Godard est le nom de quelque chose et pas de quelqu’un, alors ce serait l’un des noms les plus importants, historiquement, de l’art du cinéma. La défense du cinéma en tant qu’art, en toutes circonstances, la défense exemplaire de sa pratique dans des contextes qui lui sont, presque toujours, hostiles. Ceci me semble vrai depuis sa première critique parue en 1950, jusqu’à ses derniers moments.

C’est un héritage d’Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française qui fut, dans les années 1950 et 1960 en particulier, le lieu de l’initiation de tout un public à l’art du cinéma. Langlois avait une vision d’une grande finesse de ce qui donnait sa valeur à l’art du cinéma et une érudition incomparable sur son histoire. Il avait aussi une façon de le transmettre qui était exaltée et polémique : il ne cessait d’apercevoir, face à cet art fragile et jeune, des adversaires et des destructeurs, pour mieux prendre sa défense.

Entre 1959 et 1962, l’apparition des premiers films de Truffaut, Godard, Rivette et Rohmer (la « Nouvelle vague ») était attendue au tournant, tant leurs critiques des années 1950 dans les Cahiers du Cinéma changeaient la vision de l’époque sur le cinéma. Ils refusaient de le subordonner à une vision littéraire, ce qu’alors tout le monde faisait – à part Langlois. Ils faisaient valoir son caractère artistique propre et soulignaient pour cela la mise en scène, qu’ils plaçaient au-dessus du scénario (car le scénariste était alors tenu pour l’auteur du film). Défendre les possibilités propres de l’art du cinéma fut leur combat de critiques et de cinéastes, contre la norme régnante, celle qui évalue les films suivant le propos politique et moral porté explicitement par leurs scénarios. À cette évaluation politique superficielle des œuvres, ils opposaient la « politique des auteurs » : pour eux, les auteurs étaient les metteurs en scène, et leur combat critique était de les faire reconnaître comme tels plutôt que les scénaristes. Leurs interventions fourmillent de formules pour inciter à penser dans cette direction, comme celle de Godard : « les travellings sont affaire de morale ».

Le plus important, me semble-t-il, n’est pas la place que Godard occupe dans les cinémas nationaux français ou suisse, mais la place qu’il occupe dans l’histoire mondiale de l’art du cinéma. Aucun cinéaste encore en vie et en exercice n’y occupe une place d’une comparable importance, et cela n’arrivera sans doute pas de sitôt.

Pour cette politique des auteurs, un certain « apolitisme », ou en tout cas le choix de faire passer au second plan les orientations politiques susceptibles de les diviser entre eux, prévaut relativement jusqu’aux années 1961-1963. Mais en 1963, une véritable purge est opérée au sein des Cahiers du cinéma pour écarter Rohmer qui y a fait rentrer des rédacteurs parfois liés à l’extrême droite, et tous rétifs à l’apparition des cinémas modernes défendus par Godard et Rivette entre autres. Godard lui-même s’était alors déjà heurté aux limites de cette position apolitique en faisant l’expérience d’un film « apolitique » sur la politique : Le Petit Soldat, qui porte une sorte de regard renversé sur la torture en Algérie, rejeté par tout le monde (les pro-FLN comme les pro-OAS).

Dès 1961, et pour quelques années qui sont les plus célèbres de son parcours, Godard truffe ses films de signes de son compagnonnage de route avec le PCF. Le tournant politique suivant est pris en 1966 : le mot d’ordre « Paix au Vietnam » lui semble manifestement en dessous des enjeux de la lutte de libération des communistes vietnamiens. Il se rapproche alors assez vite de l’extrême gauche qui préfère « FNL vaincra ! ».

Comment, alors, est-ce que le cinéma de Godard parvient à concilier cet engagement politique et l’exigence d’un cinéma d’auteur, toujours en recherche, peu accessible au grand public, qui le perçoit comme élitiste ?

Il y avait chez Godard une hauteur de vue, peu partagée, où chaque film veut contribuer à changer le cinéma : non seulement proposer une façon inédite de le fabriquer, mais aussi changer le visage du cinéma français de son époque. Collectivement, la « Nouvelle vague » y est parvenue : elle a changé la physionomie du cinéma français. Et l’on sent tellement un visage particulier de leurs films qu’il est parfois stupéfiant de les confronter à ceux qui sortaient la même année, comme s’ils venaient de continents ou d’époques différentes.

Godard était constamment en dialogue avec l’histoire du cinéma dans son ensemble. Cela culmine évidemment dans ses Histoire(s) du cinéma dont c’est le sujet propre (et ce n’est pas par narcissisme que le dernier épisode consiste pour lui à essayer de se situer dans cette histoire). Dans chaque film, il s’agit d’intervenir dans la conjoncture présente, en puisant dans l’histoire du cinéma (et parfois dans l’histoire elle-même) les ressources d’un regard inactuel. C’est peut-être aussi ce que font les militants révolutionnaires, d’une certaine façon : intervenir aujourd’hui, éclairés par les pratiques du passé et la vision d’un devenir possible.

Et Godard fut un révolutionnaire militant, pendant une période. Son tournant vers un cinéma politique est pris dès l’année 1965 pour un film sorti l’année suivante, Masculin Féminin, dont le personnage central est un militant du PCF. Le tournant vers le cinéma militant vient plus tard, avec Mai 1968, et l’occupera dans une période intense et productive jusqu’à la fin 1972 au moins.

Dans Tout va bien (1972), que Godard a co-réalisé avec Jean-Pierre Gorin à la fin de leur période « Groupe Dziga Vertov » (1969-1973), ils prennent acte du public qu’ont réellement les films militants : un public de militants ! Ils plongent leurs personnages d’intellectuels gauchistes, joués par Yves Montand et Jane Fonda (lui cinéaste et elle journaliste), dans une intrigue où leurs difficultés de couple sont nouées aux luttes de classes : venus interviewer un patron d’usine, ils sont séquestrés avec lui par ses ouvriers. D’emblée, une telle intrigue impose de penser dialectiquement l’articulation entre appartenance de classe (sociologique) et position de classe dans la lutte politique. Tôt nourri par Brecht, dans sa période militante, comme dans les autres, Godard n’a jamais cédé à un rapport utilitariste au cinéma : ou plutôt, sa volonté de mettre son cinéma au service du militantisme révolutionnaire ne l’a jamais conduit à renoncer à son exigence artistique.

Finalement, penses-tu qu’il soit juste de qualifier le cinéma de Godard de « révolutionnaire » ?

Du point de vue de l’art du cinéma, oui : continûment depuis son premier long-métrage (À bout de souffle, 1960) jusqu’au dernier (le Livre d’Image, 2018). Il n’a cessé de « révolutionner » le cinéma en se proposant de réinventer quel art il peut être pour chaque film.

Politiquement, on peut dire qu’il s’est lié de plus en plus étroitement aux militants révolutionnaires de 1967 à 1973. Et que depuis il n’a jamais désavoué son engagement du côté des oppriméEs. Le dernier texte qu’il lit à la fin de son dernier film est un extrait des dernières pages de L’esthétique de la résistance de Peter Weiss :

« Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. Les espérances resteraient. L’utopie serait nécessaire. Plus tard aussi les espérances s’embraseraient de nombreuses fois, étouffées par l’ennemi plus fort et elles se réveilleraient sans cesse. Et le domaine des espérances serait plus vaste que de notre temps, il s’étendrait sur tous les continents. »

Cela ne me semble pas laisser beaucoup de place à l’ambiguïté quant à la constance de son positionnement. Dans les dernières décennies cela n’empêchait pas un certain pessimisme, lucide à l’égard de l’état des rapports de forces.

Est-ce que sa pratique de cinéaste, par son refus de l’industrie du cinéma, sa volonté d’effacement de l’autorité individuelle de l’auteur au profit du collectif, son souci de l’expérimentation constante et sa capacité à effectuer toutes les tâches, relève d’une forme de militantisme ? Godard était-il un « militant du cinéma », si on peut dire ?

On ne peut pas dire qu’il ait refusé l’industrie du cinéma, il a plutôt rusé avec elle et instauré un rapport de force parfois conflictuel. Le refus n’est intervenu que quand il voyait que sa liberté d’artiste serait empêchée : il a décliné un pont d’or offert par Hollywood dans les années 1960 pour réaliser Bonnie and Clyde. (Peu de cinéastes ont eu ce courage devant de telles opportunités.) Mais sinon, il cherchait au contraire à susciter des commandes, et les réalisait même quand il était flagrant que la diffusion serait empêchée : confiant dans le fait qu’elle finirait par avoir lieu d’une façon ou d’une autre1.

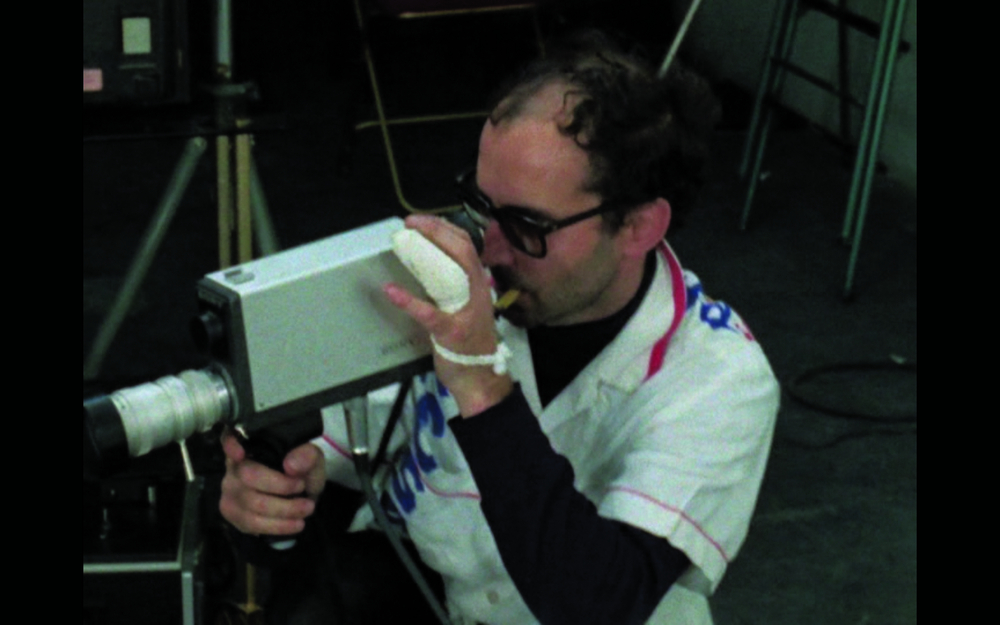

Après Mai 68, il veut dissoudre son embarrassant nom d’auteur dans un collectif. Dans un premier temps cela le conduit à travailler avec un jeune « mao » : Jean-Henri Roger. Puis, le « groupe » Dziga Vertov (nom choisi pour se situer dans l’histoire du cinéma révolutionnaire) est en fait un tête-à-tête assez égalitaire avec Jean-Pierre Gorin, pas vraiment un groupe, même si quelques camarades s’associent au gré des projets (surtout le chef-opérateur Armand Marco).

Oui : c’était un militant de l’art du cinéma. Y compris en tentant de réinventer la télévision et en faisant la démonstration qu’elle pourrait être autre chose et faire autre chose : de 1968 (Le Gai savoir produit et refusé par l’ORTF) jusqu’à des téléfilms des années 1980 ou aux Histoire(s) du cinéma, achevées en 1998, il a multiplié les expériences télévisuelles, souvent non diffusées ou reléguées à des horaires impraticables. Ce sont toujours les industriels qui postulent le public inapte à accéder à ses films.

Quelle place Godard fait-il aux femmes dans ses films, est-ce que cette place évolue au fil de sa carrière ? Est-ce qu’il y a une prise en compte des luttes féministes dans le cinéma de Godard ou juste un regard posé sur les femmes, qui rend compte de l’air du temps ?

Godard n’a pas été à l’abri de l’hégémonie sexiste qui dominait à peu près sans partage dans les années 1960. Et il y a une forte tendance à le réduire à sa période la plus célèbre, celle des années 1960-1967, où l’on trouve, parfois, des propos franchement homophobes ou sexistes.

Mais, dès janvier 1969, avant même la fondation du MLF en France, il inscrit une longue séquence féministe dans British Sounds : ce qui est rarissime, y compris dans le cinéma militant, moins d’un an après 1968. Dans ses autres films militants, il y a des séquences féministes même si ce n’est jamais le sujet central : dans Vladimir et Rosa (1971) et Tout va bien (1972).

Pendant sa collaboration avec Anne-Marie Miéville, dès 1973-1974, les questions féministes sont examinées dans une perspective moins directement militante, mais non moins présente (par exemple dans Numéro Deux en 1975-76).

Quel(s) film(s) suggèrerais-tu de regarder à quelqu’un qui ne connaît pas le cinéma de Godard et souhaite le découvrir ? Pourquoi ?

On peut sûrement rentrer dans cette œuvre par n’importe quel bout : ça n’a pas vraiment d’importance. Elle compte environ 150 films.

Les plus célèbres (À bout de souffle, Le Mépris, Pierrot le fou) datent des années 1960, et il faut résister à cette croyance médiatique que l’œuvre s’est arrêtée là. Depuis que Godard s’est engagé avec les révolutionnaires, la bourgeoisie cultivée (elle existait encore) qui allait voir ses films dans les années 1960-1967 a cherché à accréditer que l’artiste qu’elle avait admiré est mort ou est devenu illisible depuis 1968. Son engagement ne lui a jamais été pardonné, car il s’est radicalisé à un moment où il était déjà mondialement connu et reconnu : cela devenait plus difficile de le faire taire ou de le disqualifier. J’encourage à découvrir ses films des décennies suivantes (soit les cinq dernières !)

Le plus important, c’est sûrement de les aborder dans un état de disponibilité un peu différent des films qu’on regarde pour se divertir. Peut-être qu’il est plus facile d’aborder Godard en étant ivre, ou très tard dans la nuit, ou tôt le matin : à un moment où l’on ne regarde pas de films d’habitude. Ce serait une façon parmi d’autres de se défaire d’une intimidation culturelle dont il n’est pas pleinement responsable, et qui s’interpose entre nous et ses films. Cette intimidation nous embarrasse de croyances fausses : on devrait comprendre quand l’enjeu c’est de ressentir, ou on a mal entendu quand il a fait exprès de parasiter une parole avec d’autres sons parce qu’elle n’a pas d’importance. Et si l’on s’ennuie, c’est souvent parce qu’on est, par une habitude qui nous vient de la masse des autres films, en train de se concentrer sur autre chose que ce sur quoi il met l’accent : sur l’intrigue quand il se concentre sur un personnage, sur le dialogue quand il s’intéresse au décor, etc. J’ai lu un bel hommage qui insiste sur le fait que Godard nous a appris à être spectateurs2 : à déplacer notre regard, changer nos routines, porter l’attention ailleurs…

L’un des premiers films qui m’a donné envie d’en voir plein d’autres de lui, c’était Tout va bien, qui est un singulier bilan de mai 1968 et des « années rouges » qui ont suivi. Plus tard, Allemagne année 90 neuf zéro, est une méditation sur les conséquences de la chute du mur de Berlin. Film Socialisme, plus récemment, se laisse guider par plein d’intuitions et de signes de l’époque sur ce qui remet les révolutions à l’ordre du jour. Pour leur humour et leurs caractères surprenants, je suggère de découvrir King Lear et Soigne ta droite.

Mais certainement, sa grande œuvre, c’est la série des Histoire(s) du cinéma : elle l’a occupé pendant longtemps et il y a sacrifié beaucoup. Elle a de quoi intéresser et concerner quiconque aime cet art.

* David Faroult est l’auteur de Godard. Inventions d’un cinéma politique (Les Prairies Ordinaires – Éditions Amsterdam, 2018), où il examine l’œuvre du cinéaste autour de son tournant militant des années 1968.