Cinquante ans après l’indépendance du pays, la répartition des richesses et l’urgence sociale restent au cœur des préoccupations des Angolais.

«Le prix du sang, de l’ardeur et des larmes » : les mots d’Agostinho Neto, futur président de l’Angola, résument bien la dureté de la lutte anticoloniale lorsqu’il proclame, le 11 novembre 1975, l’indépendance du pays. À sa mort, José Eduardo dos Santos lui succède pour un règne de trente-huit ans, avant de céder la place à l’actuel dirigeant João Lourenço.

Des nationalistes divisés

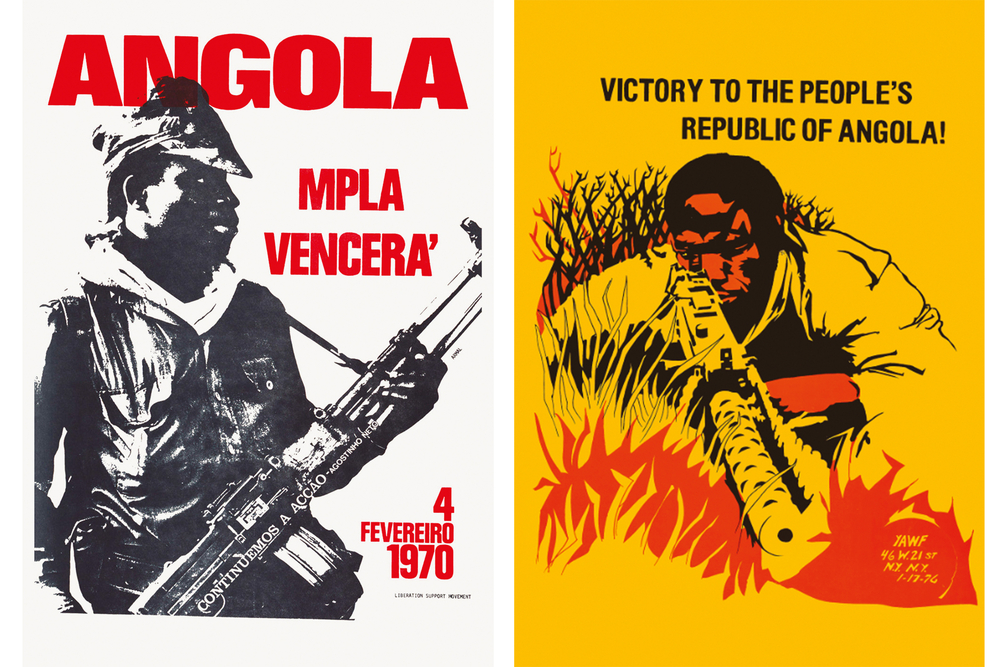

Colonisé en 1575 par les Portugais, le pays voit émerger, dans les années 1960, les premières organisations nationalistes. Elles sont au nombre de trois, avec des bases sociales et géographiques distinctes : le MPLA, présent surtout dans les centres urbains ; le FNLA, très majoritaire parmi les populations Bakongo du Nord ; et l’UNITA, issue d’une scission du FNLA, avec une assise parmi les Ovimbundu du centre du pays.

Ces trois organisations s’opposent, conséquence d’une histoire propre à chaque communauté vivant la colonisation de manière différenciée. Les revendications idéologiques servent surtout à nouer des alliances avec des pays étrangers : le MPLA avec les Soviétiques et les Cubains, l’UNITA avec les États-Unis et l’Afrique du Sud, tandis que le FNLA, rapidement marginalisé, reçoit un temps le soutien du Zaïre de Mobutu et de la Belgique.

Quant au Portugal, dernière métropole à s’accrocher à son empire — symbole, pour la dictature de Salazar, de la grandeur nationale —, l’Angola représente une source essentielle de richesses. Lisbonne y développe une économie de rente autour du coton, du café, du sucre, mais aussi du pétrole. C’est la révolution des Œillets, en 1974, qui mettra fin aux guerres coloniales.

Une guerre civile longue et féroce

Les hostilités s’intensifient rapidement entre les trois organisations nationalistes et dureront jusqu’en 2002, malgré un cessez-le-feu signé en 1992. Plusieurs enjeux viennent se greffer au conflit : d’abord la guerre froide, exacerbée par la présidence Reagan ; ensuite, le régime d’apartheid sud-africain, désireux de maintenir son contrôle régional ; enfin, les convoitises financières autour de l’exploitation pétrolière.

En France, la compagnie Elf, ancêtre de Total, financera les deux camps. Éclatera plus tard ce que la presse appellera l’« Angolagate », au cours duquel plusieurs personnalités, aussi bien de droite que socialistes, seront mises en examen pour trafic d’armes et abus de biens sociaux.

Par sa longueur, la guerre dégénère en conflit ethnique, expliquant l’ampleur des pertes civiles : plus de 500 000 morts et plusieurs millions de déplacéEs.

Une situation sociale désastreuse

Depuis la fin de la guerre civile, à mesure que le pays se reconstruisait, les inégalités sociales n’ont cessé de croître, au point que l’Angola est aujourd’hui considéré comme l’un des pays les plus inégalitaires au monde.

Si l’Angola est le premier pays africain exportateur de pétrole, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La manne pétrolière est accaparée par les caciques du pouvoir. Ainsi, la fille du président Dos Santos possède plus de deux milliards de dollars.

En 2022, l’ONG Plataforma Sul dénonçait le déni du président Lourenço face à la famine qui frappait le sud du pays. Le gouvernement s’est, par ailleurs, plié aux exigences du FMI en supprimant les subventions sur le carburant. Fin juillet 2025, le prix de détail est passé de 300 à 400 kwanzas, entraînant des manifestations violemment réprimées.

L’Angola est, avec le Burundi, le pays le plus touché par le choléra, cette maladie de la pauvreté due aux défaillances des infrastructures hydriques. Un triste record.

Paul Martial