L’IA générative s’appuie sur l’exploitation de travailleurEs dans le Sud global (comme à Madagascar, au Kenya, en Inde ou aux Philippines) qu’on appelle les « travailleurEs du clic ». Il s’agit d’une externalisation vers des pays tiers afin de réduire les coûts du traitement des données et des infrastructures. Les entreprises occidentales s’appuient donc sur des logiques héritées de la structure coloniale.

Des investissements colossaux

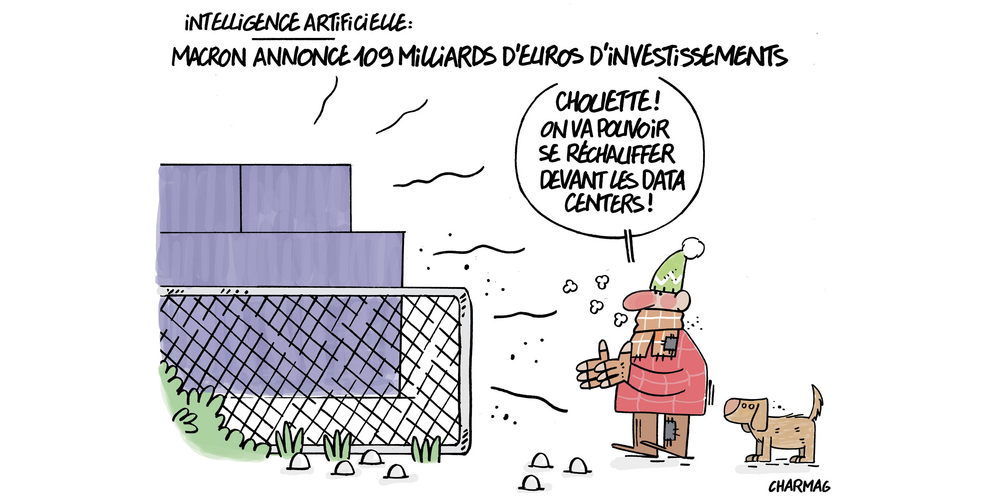

La numérisation ne vise pas à permettre une connectivité de base à toustes tel un service universel. Au contraire, en numérisant l’ensemble des démarches administratives et bien plus encore, elle aggrave la fracture numérique et sociale déjà existante. En particulier, l’IA générative ne répond pas à des besoins de la population. Au moment où le taux de pauvreté augmente en France, où les services publics de santé ou de l’Éducation nationale subissent une casse sans précédent, les investissements pour l’IA générative sont colossaux et se comptent en centaines de milliards d’euros (109 milliards d’euros pour la France annoncés par Macron lors du Sommet de l’IA).

L’IA générative n’est pas le résultat d’un choix démocratique. Comme pour bien des technologies avant elle, il n’y a aucune instance démocratique permettant de valider des outils qui nous seront imposés au quotidien dans les décennies à venir. Ces outils visent à nous exploiter toujours plus, à nous surveiller toujours davantage et à capturer l’ensemble des connaissances produites au service de multinationales du numérique qui ont le quasi-monopole.

Une machine de guerre contre la planète

L’IA générative a un coût environnemental massif. En effet, pour satisfaire la demande mondiale en IA générative, il faut des capacités de calcul qui ont lieu dans les centres de données. Ces centres de données ont besoin localement de grandes capacités d’électricité. Or, il n’y a pas assez de centrales électriques pour les alimenter. Le risque existe que les États veuillent construire davantage de centrales électriques fonctionnant aux énergies fossiles. Par ailleurs, ces centres de données nécessitent également de grandes quantités d’eau pour refroidir leurs serveurs. Enfin, la fabrication des puces est très gourmande en énergie et en eau et a lieu dans des pays qui ont connu des pénuries d’eau, comme à Taïwan. Ce boom de l’IA générative risque de faire exploser l’empreinte environnementale du numérique, déjà croissante selon les études réalisées récemment par l’ADEME (Agence de la transition écologique).

Enfin, le remplacement des actions humaines par des machines retire aux humains leurs potentialités à agir physiquement, mentalement, socialement. Ce phénomène provoque des effets : manque d’assurance en leur capacité à penser, à créer, à produire.

D’autre part, le développement exponentiel de la performance des machines au détriment des humains du Sud global provoque aussi l’expulsion de la force de travail, encore plus importante, de tous les secteurs productifs des pays impérialistes.

En conclusion, le capitalisme renforce l’idée que le prolétariat ne peut pas réussir dans la création, la production, etc., comme les machines, en consolidant son idéologie élitiste en tant que classe.

An Gwesped