« C’est là le grand reproche que j’adresse au pseudo-humanisme : d’avoir trop longtemps rapetissé les droits de l’homme, d’en avoir eu, d’en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale et, tout compte fait, sordidement raciste » (Aimé Césaire). « Depuis le temps que la France rayonne, je me demande comment le monde entier n’est pas mort d’insolation » (Jean-François Revel).

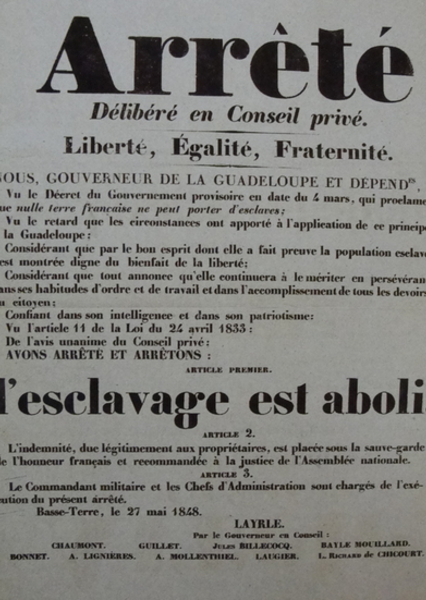

Nul doute, dans les semaines et les jours qui vont précéder le 27 avril 2018, les mythe-idéologues républicains, qu’ils soient de droite, de gauche ou qu’ils se situent à la « gauche de la gauche » selon l’expression consacrée, vont donner de la voix pour chanter les louanges de la glorieuse Deuxième République qui a aboli l’esclavage par un décret en date du 27 avril 1848.

Après un combat difficile engagé depuis plusieurs années, Victor Schœlcher l’emporte enfin sur nombre de ses contemporains qui, sous la Monarchie de Juillet notamment, ont longtemps tergiversé par peur de troubler l’ordre économique et social des colonies. Les « nègres » peuvent attendre, de toute façon ils ne sont pas aptes à jouir des droits et libertés accordés aux Blancs. Cette très singulière conception de l’universel est alors partagée par la majorité des esprits éclairés. Quelques projets de réformes, de grandes et généreuses déclarations d’intentions, certes, mais d’abolition immédiate, point. Avec beaucoup d’autres, Taine, Tocqueville et Arago même, avant qu’il n’apporte son soutien aux positions défendues par Schœlcher, ont été de ceux-là.

Admirable est la décision prise en avril 1848. Désormais considéré comme un « attentat contre la dignité humaine » qui est aussi « une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité », l’esclavage est « entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret. » Un an plus tard, Schœlcher salue cette proscription historique qui a enfin mis un terme à « ce grand crime commis envers l’humanité »1 Lisez bien, contempteurs bornés d’une prétendue « repentance », toujours prompts à euphémiser avec délicatesse l’histoire terrible de l’esclavage et de la colonisation, et à disqualifier vos adversaires en les accusant de pêcher par indignation et anachronisme ! Si ignorance, il y a, elle est de votre côté. Votre amour singulier du grand roman national-républicain l’emporte sur votre volonté de savoir ? Vous préférez le premier au courage de la vérité ? A la bonne heure, mais les faits sont têtus.

Et la République (ré)illumina le monde…

Plus de servitude dans les outre-mer donc ; la République est fidèle à ses nobles principes et ses lumières, une fois encore, illuminent le monde. Avec retard, néanmoins. Comparons pour mieux en juger et ne pas céder à un tropisme hexagonal, propice aux mythologies cocardières relatives à l’exemplarité supposée de la France républicaine qui serait aux avant-postes du progrès et de l’émancipation des Noirs.

En tout bien tout honneur, commençons par la plus grande puissance coloniale du monde, la très monarchique Grande-Bretagne : l’abolition y est prononcée le 1er août 1838. Entre le mois de juillet 1823 et le mois de novembre 1838, l’esclavage est proscrit au Panama, au Belize, au Mexique et dans neuf autres pays d’Amérique latine. Le 23 janvier 1846, dans la régence de Tunis, en terre d’islam, Ahmed Ier Bey interdit lui aussi cette pratique ancestrale. De même au Danemark en 1847. Pionnière et courageuse Deuxième République ? A la traîne bien plutôt. Trop souvent négligée ou complètement méconnue, cette brève chronologie en atteste.

Je n’oublie pas la première abolition du 4 février 1794. Aux admirateurs béats des Jacobins, rappelons que cette dernière n’a fait qu’établir en droit une abolition arrachée de haute lutte le 29 août 1793 par Toussaint Louverture et les esclaves de Saint-Domingue, lassés des atermoiements réitérés de la Constituante puis de la Convention. De plus, contrairement aux affirmations péremptoires de certain-e-s historien-ne-s, le décret d’abolition précité est d’application limitée puisqu’il ne concerne pas les îles Mascareignes, soit la Réunion, l’île Maurice et Rodrigues. Telle est la décision prise par le Comité de salut public le 21 avril 1794. Entre la fidélité aux principes et la sauvegarde de ces colonies, les révolutionnaires ont tranché.

Quant aux indemnités, dont il fut vivement question en 1848, à qui sont-elles dues ? Aux anciens esclaves afin de réparer, autant que faire se peut, le crime contre l’humanité dont ils ont été si longtemps victimes ? Nullement. Ce sont les « colons » qui doivent en bénéficier puisqu’ils viennent de perdre « leurs nègres », c’est-à-dire des « biens meubles », conformément à la qualification juridique établie par l’article 44 du Code noir de 1685. Dans sa grande sagesse, le gouvernement provisoire laisse donc le soin à l’Assemblée nationale de régler « la quotité »2 des sommes qui devront être versées aux Européens ayant possédé des esclaves. Admirable conception de la justice.

Enfin, il y a loin de la beauté immarcescible des principes à leur application. Dès le mois de mai 1849, les autorités françaises décident que « les indigènes et leurs captifs » sont « libres de circuler » au Sénégal sans que la condition de ces derniers ne soit en rien modifiée. A peine adopté, le décret du 27 avril 1848 est donc violé par la République elle-même pour ne pas nuire au commerce des autochtones et aux intérêts des Blancs présents dans cette colonie.

Quant au Second Empire, il persévère dans cette voie. A preuve une circulaire du 14 novembre 1857. Elaborée par les services du gouverneur du Sénégal, le général Faidherbe, elle est ainsi libellée. Les dispositions relatives à l’affranchissement des esclaves présents sur les possessions administrées par la France ne s’étendent pas « aux villages et territoires annexés à la colonie postérieurement à l’époque » de leur « promulgation, mais seulement à Saint-Louis, à ses faubourgs, à Gorée et à l’enceinte militaire de nos postes du fleuve. » Ce texte est un peu abscons. Il est donc précisé que les « indigènes » conservent le droit d’avoir des esclaves, de les vendre et d’en acheter.

Lumineux, n’est-il pas ? Après avoir assuré la libre circulation des propriétaires de main-d’œuvre servile, les pouvoirs publics coloniaux autorisent le commerce des êtres humains sur des terres pourtant placées sous leur juridiction. Le 5 février 1858, ces dispositions sont confirmées par les autorités métropolitaines pour le plus grand bénéfice des « noirs » esclavagistes, des Européens et des « gens de Saint-Louis » qui peuvent employer des « captifs » soit dans « leur maison de commerce », soit pour la « culture ».3 Remarquable mais sinistre involution. Certes mais la France d’alors n’est plus républicaine, tant s’en faut, et « Napoléon Le Petit »4 règne en maître.

Une abolition… dans les textes

Qu’ont donc fait les hommes de la Troisième République ? Lundi 1er mars 1880, discours au Sénat du ministre de la Marine et des Colonies, l’Amiral Jauréguiberry. En Afrique, « des possessions, en nombre assez considérable, sont venues augmenter celles que nous avions déjà. (…) Dans toutes ces annexions, on s’est formellement engagé à respecter (…) les traditions de toutes ces tribus et, dans ces traditions, figure » ce qu’on « appelle l’esclavage, mais qui n’est, pour parler plus exactement, qu’une espèce de servage héréditaire. Les individus qui font partie de cette classe de la population constituent toute la domesticité, tous les ouvriers, laboureurs compris. »

De « vifs applaudissements », venus de « tous les bancs » de la Haute Assemblée, saluent ces propos. Précieuse indication. Elle révèle une adhésion enthousiaste des sénateurs aux orientations défendues. Après avoir accusé le gouverneur du Sénégal de « pactiser » avec la servitude et de violer « la loi de 1848 », Schœlcher reprend la parole et déclare : « je suis très décidé à ne pas me payer de cette monnaie ; s’il faut encore lutter pour l’abolition de l’esclavage (…), je lutterai aussi énergiquement que jamais. » Courageux propos, mais cette fois ils ne sont pas entendus.

A l’époque, les contemporains estiment la population servile à près de deux millions de personnes en Afrique française, soit le quart de la population. Les autorités coloniales ont recours à cette main-d’œuvre pour mener à bien la construction de la ligne de chemin de fer reliant le Sénégal au Niger, par exemple. Au Soudan – actuel Mali – dans les années 1890, l’armée française paie ses soldats « indigènes » en leur livrant les captifs saisis lors des combats. Lorsqu’un village est pris, note un officier, les « non-libres » faits prisonniers sont distribués aux gradés, à leurs « boys », aux hommes « de la légion étrangère », aux « tirailleurs » et aux « porteurs »5 en récompense de leurs bons et loyaux services.

Après la Première Guerre mondiale, l’administrateur des colonies, Félix de Kersaint-Gilly, écrit : les « trois-quarts des contingents fournis par l’Afrique occidentale française de 1914 à 1918 étaient composés de captifs ou d’anciens captifs »6, ce qui confirme l’importance de ces populations et la permanence de leur emploi par les autorités politiques et militaires.

« L’esclavage, en Afrique, n’est aboli que dans les déclarations ministérielles d’Europe », constate le journaliste Albert Londres. « Angleterre, France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal envoient leurs représentants à la tribune de leur Chambre. Ils disent : ’’L’esclavage est supprimé, nos lois en font foi.’’ Officiellement, oui. En fait, non ! (…) Les esclaves (…) ont simplement changé de nom : de captifs de traite, ils sont devenus captifs de case (…) Les maîtres n’ont plus le droit de les vendre. Ils les échangent. Surtout, ils leur font faire des fils. L’esclave ne s’achète plus, il se reproduit. »7 Terrible constat. A quelle date Londres l’a-t-il établi et rendu public ? En 1929.

Olivier Le Cour Grandmaison8

- 1. Victor Schœlcher, « Esclavage et colonisation », Paris, PUF, 2007, p. 154.

- 2. Article 5 du décret d’abolition du 27 avril 1848, in V. Schœlcher, « Esclavage et colonisation », op. cit., p. 153. Sur l’ancienneté des débats relatifs aux réparations, voir Louis Sala-Molins, « Esclavage et réparation. Les lumières des capucins et les lueurs des pharisiens », Paris, Lignes, 2014.

- 3. Cité par Georges Deherme, L’Afrique-Occidentale française, Paris, Bloud & Cie, 1908, p. 450-451.

- 4. Voir Victor Hugo, « Napoléon le Petit » (1852), Le Méjan, Actes Sud, 2007.

- 5. Edouard Guillaumet, « Le Soudan en 1894 », Albert Savine Editeur, 1895, p. 123, 124, 154 et 157.

- 6. F. de Kersaint-Gilly, « Essai sur l’évolution de l’esclavage en Afrique occidentale française. Son dernier stade au Soudan français », Bulletin d’études historiques et scientifiques de l’Afrique occidentale française, 1927, t. VII, p. 474.

- 7. Albert Londres, « Terre d’ébène » (1929), Monaco, Le Serpent à plumes, 2004, p. 55-59.

- 8. Olivier Le Cour Grandmaison est notamment un spécialiste de l’histoire coloniale. Dernier ouvrage paru, « L’Empire des hygiénistes. Vivre aux colonies », Fayard, 2014.