En mai 1943 est planifié le Débarquement. La guerre vient de connaître deux tournants décisifs : la défaite allemande à Stalingrad en février 1943, stoppant la vague des victoires nazies, et l’arrêt de l’expansion japonaise dans le Pacifique.

Le second front

L’ouverture d’un second front à l’Ouest avait été annoncée en mai 1942, mais Churchill, anticommuniste acharné, avait persuadé les États-Unis de retarder le débarquement pour affaiblir au maximum les Soviétiques. Mais ceux-ci remportent une victoire décisive en juillet 1943 lors de la bataille de Koursk (entre Kharkiv et Belgorod) : la guerre ne peut plus être gagnée par les nazis.

Il est urgent pour les capitalistes occidentaux — qui avaient engagé une guerre d’usure par des bombardements massifs de l’Allemagne et de l’Europe de l’Ouest touchant principalement les populations civiles et dans lesquels moins de 20 % des bombes visaient les sites industriels et les bases de sous-marins1 — de rattraper le terrain perdu, car le débarquement en Afrique du Nord en 1942, puis en Italie en septembre 1943 n’avait pas la même importance stratégique.

La crainte de la révolution

Tous les possédants ont en mémoire la montée révolutionnaire à la fin de la Première Guerre mondiale et redoutent la reproduction de cette situation. Ils sont inquiets des formes de résistance existant en Europe, qu’ils ne contrôlent pas. Les Américains n’ont aucune confiance en De Gaulle qu’ils estiment n’être qu’un pantin du PCF et de l’URSS. Ils craignent la dynamique de la résistance populaire et, en son sein, l’influence des communistes. Car les gens combattaient parce qu’ils avaient faim, parce qu’ils étaient surexploités, parce qu’il y avait des déportations massives de travailleurEs en Allemagne, des exécutions de masse, des camps de concentration, parce qu’il n’y avait aucun droit de grève, parce que les syndicalistes et les militantEs étaient mis en prison.

On connaît la résistance armée, mais il y a des manifestations populaires, comme la marche de la faim de 5 000 femmes devant l’Hôtel de ville de Paris le 19 mars 1944, les émeutes pour le charbon. Contre les élites au pouvoir, la résistance est animée d’un anticapitalisme vague, condamne l’affairisme, le parlementarisme, la trahison des classes dirigeantes, identifie la grande bourgeoisie avec le régime de Vichy.

Un jeu à plusieurs acteurs

Les États-Unis cherchent une solution politique, une sorte de « Vichy sans Vichy » appuyé sur les élites françaises collaborationnistes, soucieuses de négocier le passage de l’ère allemande à la Pax americana. D’abord avec Darlan, puis Giraud, puis Pucheu. Mais la création du Conseil national de la Résistance (CNR) en mai 1943, l’unification des résistances en décembre 1943 donnent à De Gaulle un poids politique qu’ils ne pourront occulter.

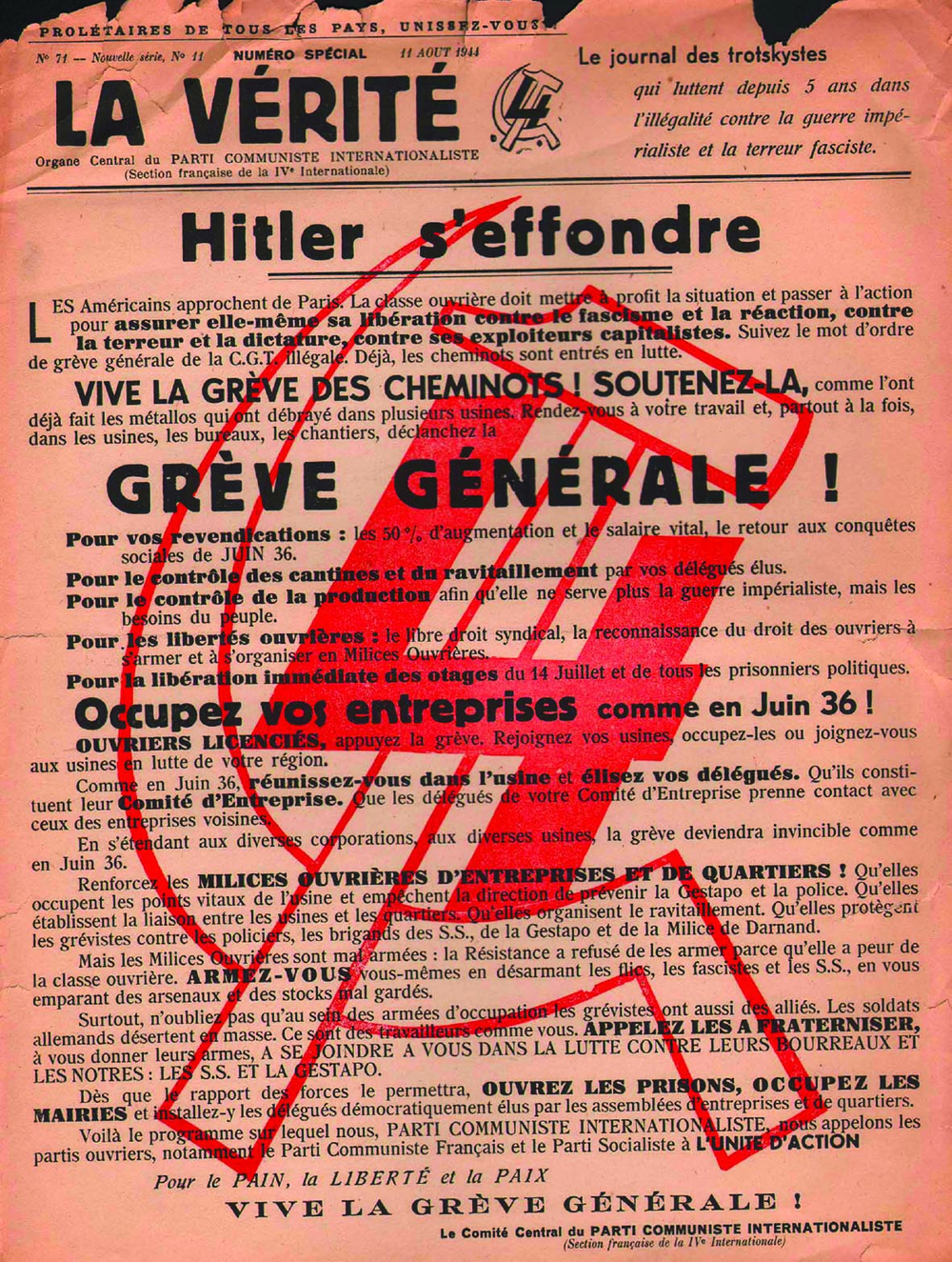

Si la Libération vient de l’avancée à partir de la Normandie et de la Provence à partir du 15 août 1944, elle est aussi le fruit de la Résistance, renforcée par les milices patriotiques en extension constante, dans un mouvement insurrectionnel d’une ampleur inédite. Prises d’otages, représailles, liquidation de résistants répondent aux innombrables actions de la Résistance.

Derrière les combats sur les plages normandes, dans les bombardements destructeurs des villes (Caen, Cherbourg, Le Havre et Rouen), plusieurs enjeux se croisent : la défaite de l’Allemagne nazie, les conditions de l’affrontement entre les puissances impérialistes et l’Union soviétique, les conflits en France entre la politique américaine, celle de De Gaulle et les aspirations de la résistance populaire.

Patrick Le Moal

- 1. Ernest Mandel, Sur la Seconde Guerre mondiale, Éditions La Brèche, 2018, p. 154.