Le 10 avril dernier, la docteure infectiologue Karine Lacombe a pris la parole contre les violences sexistes et sexuelles à l’hôpital et a mis un nom symboliquement fort sur ces violences : celui de Patrick Pelloux, médecin urgentiste, connu pour ses apparitions médiatiques dans les mobilisations en défense notamment des services d’urgences à l’hôpital. Depuis, de nombreuses femmes se sont exprimées sur les violences qu’elles subissent au travail. Après le monde du cinéma, c’est au tour de l’hôpital de connaître son MeToo.

Si la dénonciation du sexisme à l’hôpital n’est pas nouvelle (les syndicats et associations féministes s’y attellent depuis des années) il suffit parfois d’une prise de parole publique et d’un nom pour passer un cap. Cela permet de passer tout d’un coup de la vision d’un sexisme latent, dont la responsabilité serait diffuse et les victimes invisibles, à une prise de parole d’une victime bien réelle sur des faits concrets commis par des individus précis. En bref de mettre un nom, un visage, sur des actes puis de poser les mots qui permettent de qualifier ces derniers : injures, agression sexuelle, harcèlement, viol etc. Un premier témoignage résonne alors avec les expériences de chacune et la parole peut se libérer. C’est ce qui s’est produit depuis que Karine Lacombe a dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral de Patrick Pelloux1. Les témoignages de soignantes ont afflué et il n’est plus possible de les ignorer.

Violences et domination masculine à l'hôpital

Car l’hôpital est à l’image du reste de notre société et, bien qu’il soit majoritairement féminisé, les violences sexistes et sexuelles s’y produisent. Ainsi, d’après l’association Donner des elles à la santé, 78 % des femmes médecins ont déjà été victimes de comportements sexistes, 30 % d’entre elles déclarent avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement et 20 % ont subi des pressions répétées pour obtenir des faveurs sexuelles2. Chez les autres soignantes comme les infirmières ou les aides-soignantes il est plus difficile de trouver des chiffres précis. De plus, aux violences commises par les collègues s’ajoutent celles commises par les patients et l’ampleur du problème est donc encore difficile à estimer. Ainsi les infirmières seraient six fois plus susceptibles d’être harcelées par un patient que par un collègue, avec cependant des disparités : si près de 70 % des infirmières seraient exposées à des propos sexistes ou sexuels, les médecins en seraient principalement à l’origine au bloc opératoire (90,2 %), alors que ce sont les patients dans les services d’hospitalisations (65,6 %)3. Par ailleurs, d’après la FNESI, une étudiante infirmière sur six aurait subi une agression sexuelle au cours de sa formation.

Dès la formation, humilier, déshumaniser et uniformiser les étudiant·es par le bizutage

Ces violences sont présentes dès le début du cursus professionnel et parfois tout au long des études en santé. Ainsi, l’entrée dans les études médicales est encore trop souvent marquée par la pratique du bizutage. Bien que celui-ci soit interdit, il perdure toujours de manière plus ou moins assumée, parfois sous la forme de « week-end d’intégration », d’autres fois sous la forme de commandements ou de rituels à réaliser par les premières années sous les ordres des étudiants des années supérieures. L’objectif reste le même : humilier, déshumaniser et uniformiser les étudiant·es, former à l’esprit de corps, plier aux règles, créer un esprit de confraternité, etc. Il s’agit de créer un groupe, un entre-soi entre celles et ceux qui ont fait le bizutage, et d’en exclure les autres. Cet esprit de groupe va avoir pour effet de contraindre des individus à se soumettre à des comportements qu’ils n’accepteraient pas en temps normal, on parle alors d’état agentique. Mais dans le bizutage, et spécialement en médecine, se joue aussi un virilisme et une sexualisation exacerbée en particulier préjudiciable pour les femmes4, allant parfois jusqu’aux violences : injures sexistes et/ou homophobes, agressions sexuelles, etc. En 2017, la faculté de médecine de l’université de Caen s’illustre en la matière : une liste de rituels comporte des activités variées comme se frotter les parties génitales avec des orties ou se photocopier la poitrine5. Dans le documentaire Des blouses pas si blanches des étudiantes en médecine relatent des viols sous forme de touchers vaginaux et anaux sous la contrainte du groupe lors de différents rituels d’intégration.

La « culture carabine » et son inscription dans les rapports de domination

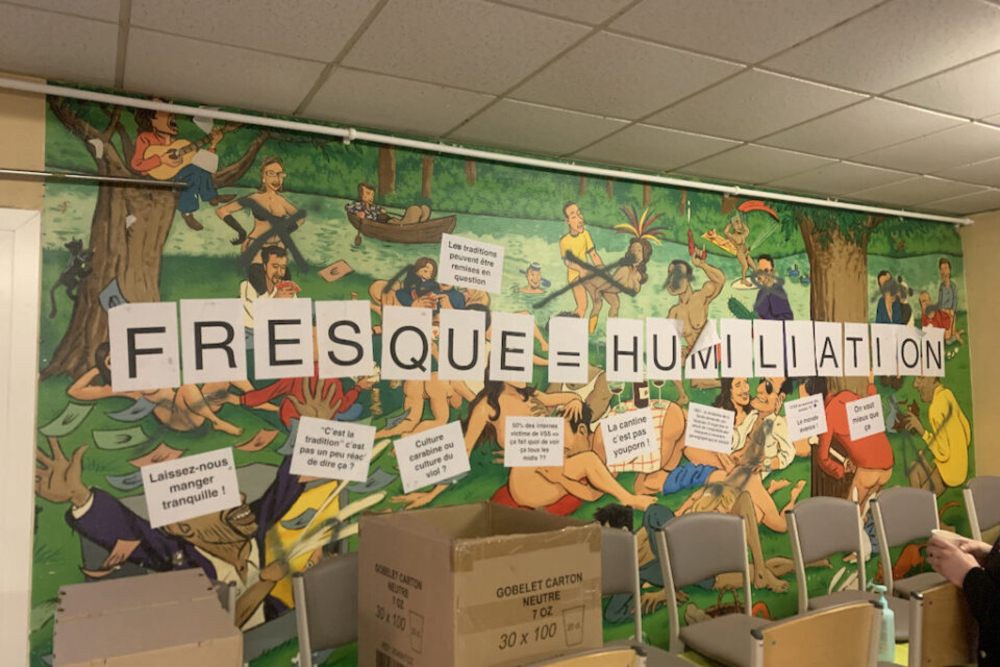

En médecine, ces rites de passages vont trouver une continuité dans la « culture carabine ». Les carabins sont les étudiants en médecine, et le mot évoque surtout leurs « blagues » à caractère morbide et/ou sexuel. Il s’agit alors de faire perdurer ces dynamiques de violence tout au long des études au prétexte d’un esprit irrévérencieux, humoristique, grivois etc. Beaucoup justifient l’utilisation de l’obscène, du grossier et de la sexualisation à outrance comme un exutoire face à la dureté du métier de médecin confronté à la maladie, à la dégradation des corps et à la mort. La culture carabine serait alors une « soupape » face à des situations de stress intense et servirait à construire la solidarité entre les médecins. Mais pour Emmanuelle Godeau, médecin socio-anthropologue, « c’est comme un code, une langue propre aux carabins. […] Ça véhicule un rapport dominant masculin phallocentré d’une profession vis à vis des gens avec lesquels elle a affaire et en particulier des femmes ». Les fresques obscènes des salles d’internat6 en sont des exemples : des scènes de violences sexuelles y sont dépeintes et les femmes y ont toujours une image dégradante et dégradée. La culture carabine s’inscrit de fait complètement dans la culture du viol et son existence est totalement injustifiable : les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes… sont elles aussi confrontées à la dureté de la maladie et du décès, mais il n’existe pas chez elles d’équivalence à la « culture carabine ». Martin Winckler, médecin et auteur, explique que la culture carabine « valorise le fait que les médecins hommes usent et abusent du plus grand nombre de femmes possible ». Ces violences s’expriment aussi contre tout ce qui est perçu comme différent : homosexuel·les, personnes racisées, femmes, etc. Dans ce contexte, 25,2 % des externes déclaraient avoir vécu au moins une situation de harcèlement sexuel et 11,6 % une situation d’agression sexuelle.

Mais l’entre-soi finit toujours par déborder sur l’extérieur, c’est même en partie sa fonction, et il n’est donc pas étonnant de retrouver ce type de violences dans l’hôpital, en particulier parce que c’est un lieu de travail avec une forte division genrée. Ainsi, si plus d’un médecin sur deux est une femme, elles représentent moins d’un tiers des chirurgiens. Et plus on monte dans la hiérarchie de l’hôpital plus les hommes deviennent majoritaires : 70 % des professeurs sont des hommes, une femme sur six témoigne même s’être vu refuser un poste à responsabilité parce qu’elle était une femme, 82 % des femmes médecins à l’hôpital se sont senties discriminées dans leur parcours à cause de leur genre. La valorisation du masculin et le dénigrement de tout ce qui est féminin a donc bien des conséquences d’un point de vue professionnel et ne reste pas circonscrit aux salles de garde. Il y a un système cohérent de domination qui va venir nourrir une culture du sexisme dans le milieu du soin, qui va s’exprimer contre toutes, qu’elles soient médecin, infirmière, aide-soignante ou patiente.

Contrôler les corps par la pratique machiste de la médecine

Nous attendons de la médecine qu’elle soit une discipline entièrement tournée vers le maintien du bien-être, le soulagement des douleurs, l’apaisement des souffrances et portée par le progrès scientifique et technique. Nous attendons des personnes pratiquant cette discipline de faire preuve de rigueur mais aussi de bienveillance et de tolérance avec en ligne de fond le serment d’Hippocrate : des soignants neutres, qui soignent tout le monde de la même façon peu importe leur âge, leur genre, leur origine, leur religion, etc. Mais le développement de la médecine et sa pratique ne sont pas neutres. Au contraire, ils participent à véhiculer des normes patriarcales, dans la recherche thérapeutique par exemple : seules 30 % des études cliniques incluent des femmes, en conséquence les femmes auraient 1,5 à 2 fois plus d’effets secondaires liés aux médicaments que les hommes. Le corps de l’homme est considéré comme universel (le masculin est le standard biologique) et le corps de la femme perçu comme une « déviation », « physiquement pathologique », dont la fonction reste celle de la reproduction. La pratique de la médecine est donc portée politiquement et idéologiquement et a souvent servi à exercer un contrôle sur les corps. Ce paradoxe insupportable n’en est pas un : les soignants sont placés dans une situation de « toute-puissance » face à la maladie et à nos corps. Ils endossent alors un rôle de pouvoir et deviennent les agents de ce contrôle social raciste et sexiste : accès à l’avortement, pathologisation des transitions de genre, psychiatrisation de l’homosexualité et thérapies de conversion, syndrome méditerranéen et stérilisations forcées des femmes étrangères…, les exemples sont légion. Il y a une continuité entre d’un côté les fresques sexistes des internes7, le harcèlement sexuel des jeunes femmes médecins, infirmières, aides-soignantes et de l’autre côté les violences obstétricales et gynécologiques8 et les mauvaises prises en charge des femmes et des personnes racisées9.

Isolement des victimes et impunité des agresseurs

Et comme dans chaque système, pour que se maintienne ce niveau de contrôle et de violence il faut qu’il existe une certaine impunité pour ceux qui l’exercent. Cela va consister d’une part à désarmer les victimes : le manque de moyens précarise et isole les soignantes, elles ne reçoivent pas de formation sur le harcèlement sexuel et les violences sexistes et sexuelles (VSS) et sont donc en grande difficulté pour les reconnaitre lorsqu’elles en sont victimes ou témoins. Et lorsque les situations deviennent trop intenables, elles ne savent pas vers qui se tourner pour y faire face. C’est aussi le cas pour les étudiantes et les stagiaires, dont le statut n’est pas assez protecteur et qui se retrouvent dans une situation trop fragile pour pouvoir parler. Pour les patientes victimes, c’est aussi le parcours du combattant pour obtenir leur dossier médical complet et pour se faire entendre. L’ordre des médecins est le plus souvent sourd à leurs plaintes. En 2019, l’Ordre des médecins avait été épinglé sur sa gestion des affaires de violences sexuelles par un rapport de la Cour des comptes, démontrant l’existence d’une véritable impunité des médecins accusés de violences. D’après Martin Winckler : « L’ordre des médecins est une institution qui protège les médecins, c’est son seul rôle. […] La pire chose en France c’est la confraternité qui considère que finalement leur loyauté envers les autres médecins doit être plus grande que la loyauté qu’on doit avoir vis-à-vis des patients ». Ainsi, les médecins mis en cause peuvent continuer à exercer comme cela a été le cas pour le docteur Le Scouarnec, qui aurait fait plus de 300 victimes, pour la plupart mineures, avant d’être condamné, ou encore du professeur Darai, mis en examen pour violences volontaires sur 32 femmes, et qui exerce toujours à l’hôpital Tenon.

En finir avec la culture du viol, à l’hôpital et ailleurs

Il est temps d’exiger que les choses changent dans la santé ! Il faut en finir avec cette culture du viol qui imprègne chaque niveau du système de santé et qui a des conséquences désastreuses tant sur nos collègues que sur les patientes. Pour cela il faut continuer et renforcer le lien entre les associations de patientes et les organisations des soignantes car nous avons un intérêt commun à une transformation complète du système de santé. Il faut bien sûr des moyens directs pour améliorer l’accueil du public et les prises en charge, mais aussi que les violences s’arrêtent, autant sur les patientes que sur les soignantes et pour créer une véritable culture de la bientraitance, de la recherche du consentement, de l’écoute, du soin.

8)

9)

- 1. « Grâce au #MeTooHôpital initié par Karine Lacombe, les soignantes témoignent par centaines », 14/04/2024, Le HuffPost.

- 2. « Inégalités femmes-hommes à l’hôpital : des discriminations professionnelles toujours trop fréquentes et des violences sexistes banalisées », 12 mai 2023, Ipsos.

- 3. Benjamin Lelièvre « Exposition des infirmières au sexisme à l’hôpital, étude descriptive transversale au sein du groupement hospitalier de territoire Normandie-Centre », Médecine humaine et pathologie, 2018.

- 4. « Larguèze, B. (1995). Statut des filles et représentations féminines dans les rituels de bizutage », Sociétés contemporaines, 21(1), 75-88.

- 5. « En fac de médecine, de l’“intégration” à l’“humiliation” », Charlotte Belaïch, 24/10/2017.

- 6. « Médecine : une tradition carabinée », Florence Rosier, le 6/02/2015 Le Monde.

- 7. « Fresque “sexiste et pornographique” au CHU de Toulouse : colère après l’audience en référé demandant son retrait », Marion Fontaine, le 02/12/202, France 3.

- 8. Violences obstétricales et gynécologiques : que fait-on de la parole des femmes ?, L’Harmattan, 2023.

- 9. « Racisme et sexisme aux urgences : un homme blanc est mieux pris en charge qu’une femme noire, révèle une enquête », Ludovic Séré, 11/01/2024, Libération.