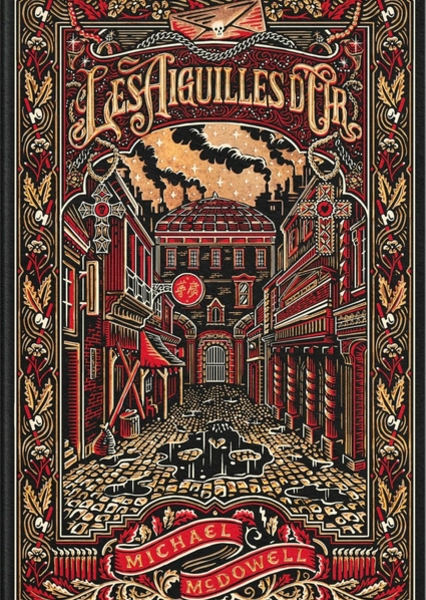

Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 520 pages, 12,90 euros, en librairie le 6 octobre.

«Pour les gens relativement prospères et modérément respectables, pour les gens modérément prospères et particulièrement respectables, et pour les très riches qui n’avaient pas besoin de se soucier de leur respectabilité, l’an de grâce 1882 venait de débuter ». C’est par cette phrase que s’achève le prologue des Aiguilles d’or, roman sombre et fascinant qui oscille entre l’analyse sociologique et le thriller haletant.

Un passé toujours très actuel

Dès les premières pages, nous sommes plongéEs dans un New York en pleine ascension où les inégalités sont légion et où l’opulence voisine la plus violente misère. Dans ce cadre, nous suivons les Shanks et les Stallworth, familles aussi dissemblables qu’inextricablement liées. La première, dirigée par la redoutable matriarche Lena, opère dans le Triangle Noir, un quartier où survivre relève du combat quotidien et qui, au fil des pages, devient presque un personnage à part entière. Du recel aux avortements clandestins en passant par la fausse monnaie, ce gang de femmes maîtrise parfaitement son art et vit confortablement selon son propre code d’honneur. Les Stallworth, de leur côté, aussi fortunés que respectés, comptent parmi leurs membres un pasteur, un avocat et un juge réactionnaire et intransigeant qui gère fermement sa descendance. Lorsque ces derniers décident de laver la ville de ses crimes et s’en prennent aux premiers, ils ne réalisent pas que l’esprit de vengeance qui anime les Shanks est plus redoutable encore que leur propre détermination.

Paru en 1980 et traduit aujourd’hui en français pour la première fois, ce roman a plus de quarante ans et pose son intrigue cent ans encore en arrière. Pourtant, rien n’y est daté et tout résonne encore d’une étonnante justesse. Cette famille aisée qui, pour satisfaire ses ambitions politiques, manipule l’opinion publique par le biais de la presse. Cette presse qui, pour satisfaire la curiosité morbide de ses lecteurs, s’enfonce de plus en plus dans le sensationnel au mépris de la vérité. Ces femmes bien-pensantes convaincues de changer le monde en dissertant sur la misère depuis leurs salons douillets. Cette justice corrompue aux mains des puissants. Ces gens qui se battent contre la pauvreté et la maladie, qui enterrent leurs enfants dans l’indifférence pendant qu’on s’endort à quelques rues satisfait de soi-même, certain d’avoir œuvré pour un monde meilleur en signant une pétition ou en priant consciencieusement à la messe du dimanche. Ici, l’honneur et la loyauté sont rares — et rarement les valeurs de ceux qui s’en drapent. La misère réelle des uns n’a d’égal que la bassesse morale des autres. Ici, ni gentils ni méchants. Chacun suit sa route et tant pis s’il faut piétiner quelques innocents au passage.

Un auteur à (re)découvrir

Les Aiguilles d’or est un de ces romans qui, une fois ouverts, ne se lâchent plus et marquent durablement l’esprit. Michael McDowell (1950-1999) — auteur notamment de la formidable saga Blackwater et du scénario du non moins formidable Beetlejuice (1988) — se définissait lui-même comme « un écrivain commercial, dont le but n’était pas de passer à la postérité mais d’apporter du plaisir aux lecteurs ». Il y parvient sans mal et fait bien plus avec ce roman que Stephen King décrivit comme « captivant, terrifiant et absolument génial ». L’objet lui-même, que l’on doit aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et qui vient compléter la collection « La Bibliothèque Michael McDowell », est absolument magnifique et rend superbement hommage à cette histoire passionnante.