Une fois la France défaite après la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu (1954), les grandes puissances ont imposé au Vietminh les accords de Genève qui lui étaient très défavorables, divisant temporairement le pays en deux zones de regroupement militaire.

Les accords de Genève (1954) devaient être suivis d’une élection sur l’ensemble du territoire qui aurait vu le triomphe du gouvernement Hô Chi Minh. Ces élections n’eurent pas lieu, et le régime sud-vietnamien profita du repli des forces armées révolutionnaires pour lancer une campagne d’élimination des cadres du mouvement de libération au Sud. Quant à elle, la France passait le relais aux États-Unis.

Stopper la dynamique révolutionnaire en Asie du Sud-Est

Les enjeux dépassaient la seule péninsule indochinoise. Washington voulait porter un coup d’arrêt à la dynamique révolutionnaire en Asie du Sud-Est. Il visait par l’ouest la Chine qui s’était déjà retrouvée menacée à l’Est, lors de la guerre de Corée (1950-1953) et cherchait à consolider la suprématie mondiale de l’impérialisme US. La seconde guerre du Vietnam devait exemplifier la toute-puissance étatsunienne. L’affrontement au Vietnam est ainsi devenu le point nodal de la situation mondiale où se nouaient les rapports de forces entre révolution et contre-révolution, ainsi qu’entre blocs occidental et oriental (Chine-URSS).

Bien que bénéficiant d’une base sociale assurée, notamment, par les catholiques venus du Nord, le régime (corrompu et dictatorial) de Saïgon a déçu les attentes de Washington qui a dû s’engager toujours plus avant dans le conflit, jusqu’à mener une guerre totale, sur tous les terrains, d’une ampleur sans équivalent : envoi de centaines de milliers de soldats (les GIs), bombardements en tapis de la République démocratique du Vietnam, contre-réforme agraire au Sud, épanchements massifs de défoliants (l’agent orange, toxique) sur les zones boisées, développement des technologies militaires pour débusquer les combattantEs cachéEs dans les tunnels ou repérer les déplacements nocturnes de troupes…

De l’offensive du Têt en 1968 à la chute de Saïgon

Le conflit a gagné une dimension internationale majeure, un terrain d’action dans lequel le mouvement de libération national s’est beaucoup investi, tant sur le plan diplomatique que celui de la solidarité militante. Pour les révolutions russes ou chinoises, le soutien est devenu pleinement d’actualité après la victoire. Pour la révolution vietnamienne (ou algérienne), il a constitué un élément clé d’une stratégie en perpétuelle adaptation, conduisant à la victoire. D’aucuns en ont conclu que c’est le mouvement antiguerre qui a défait Washington. Anachronisme trompeur. Pendant longtemps, la bourgeoisie des États-Unis d’Amérique a soutenu l’effort de guerre, ainsi que la majorité des scientifiques, chercheurs et ingénieurs sollicités par l’armée. Pour que la contestation change qualitativement de dimension, il a fallu que les pertes militaires deviennent trop lourdes, que le coût économique du conflit devienne trop grand, que la « légitimité » de l’impérialisme US dans le monde soit trop atteinte.

Pour forcer des pourparlers ouvrant une fenêtre politique favorable à la victoire, après l’offensive du Têt en 1968, le mouvement de libération vietnamien a imposé une négociation en face-à-face : la RDVN (République démocratique du Vietnam) et le GRP (Gouvernement révolutionnaire provisoire) au Sud d’un côté, les États-Unis et le régime de Saïgon de l’autre, excluant cette fois la présence des grandes puissances « amies » (Moscou, Pékin). Puis, il a lancé l’offensive finale de 1975.

Trois décennies de guerre

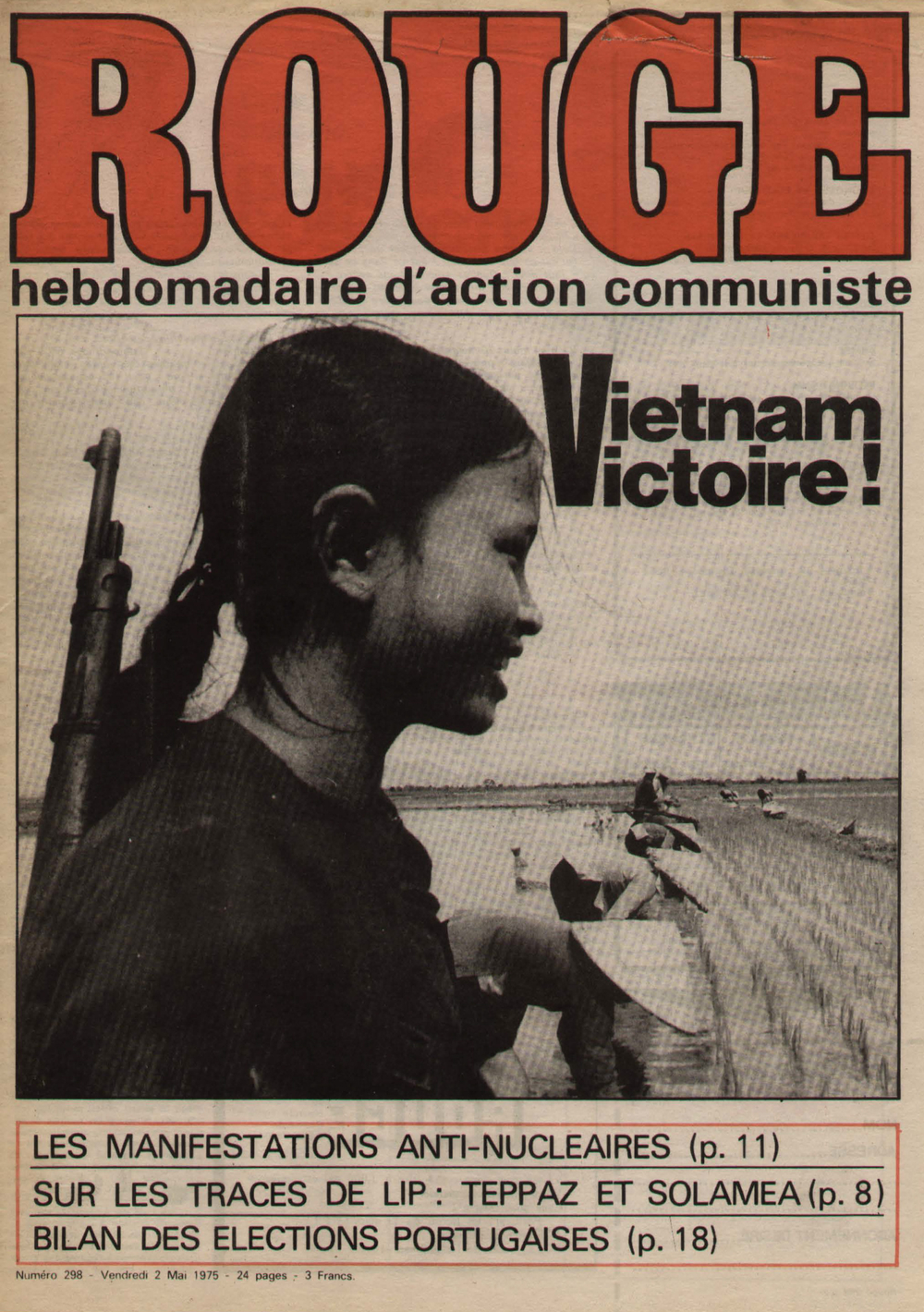

Victoire historique d’une immense portée, mais pour laquelle le peuple vietnamien et les forces de libération ont payé un prix terriblement lourd. Trois décennies de guerre ont épuisé la société, écrasé le pluralisme politique, décimé les cadres implantés au Sud, marqué en profondeur les organisations qui ont survécu à l’épreuve (à commencer par le PCV). Washington a imposé l’isolement du Vietnam une décennie durant, avec, cette fois, le soutien chinois. L’aide sino-soviétique (intéressée) a été d’une très grande importance pour l’effort de guerre vietnamien, mais l’indépendance d’Hanoï était peu appréciée de Pékin qui se rapprochait de Washington, contre Moscou. Le Vietnam est devenu la victime des conflits interbureaucratiques quand les USA et la Chine ont conjointement soutenu les Khmers rouges (!) dans une nouvelle guerre d’Indochine.

Le Vietnam s’est libéré, la révolution l’a emporté, mais sous un régime autoritaire. Faute d’avoir été suffisamment soutenue en temps et en heure en 1945, en 1954, en 1968… « Soldat de toute première ligne », le peuple vietnamien a porté un combat dont les luttes populaires dans le monde — celles de ma génération —, ont, oh combien, bénéficié. Le prix payé a été lourd. Il mérite qu’on le soutienne aujourd’hui, y compris quand il est réprimé par son propre gouvernement.